Память-черновик - Елена Моисеевна Ржевская Страница 3

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Проза / Историческая проза

- Автор: Елена Моисеевна Ржевская

- Страниц: 24

- Добавлено: 2025-11-04 10:00:09

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Память-черновик - Елена Моисеевна Ржевская краткое содержание

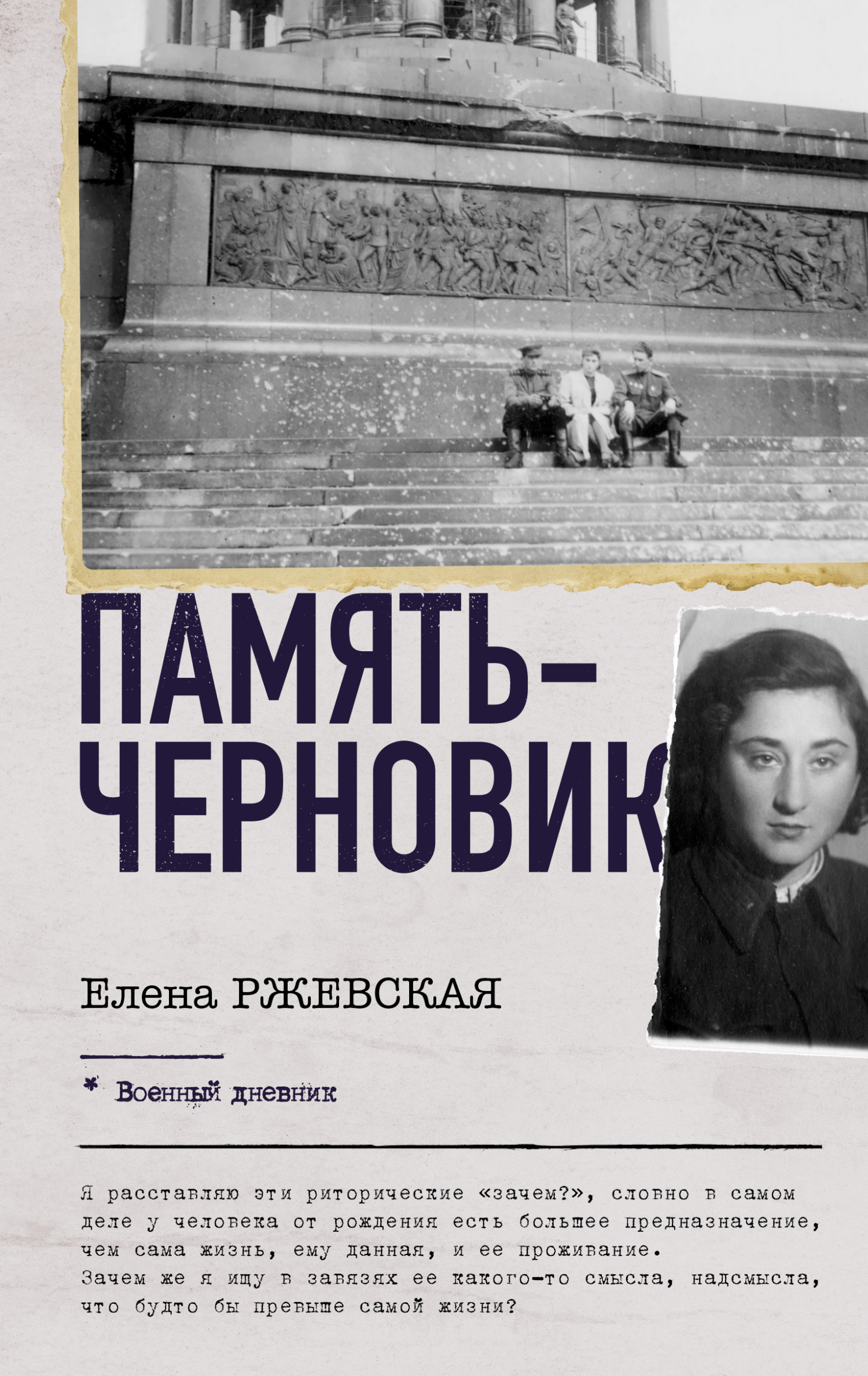

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Память-черновик - Елена Моисеевна Ржевская» бесплатно полную версию:Сборник включает в себя знаковые произведения Елены Ржевской – писательницы, фронтовой переводчицы и очевидицы Второй мировой войны. Повести «Знаки препинания», «Домашний очаг», «Далекий гул» раскрывают внутренний мир человека на фоне исторических потрясений. Через судьбы героев Ржевская с удивительной чуткостью и точностью передает состояние общества в пред- и послевоенные годы, атмосферу фронта и глубоко личные переживания женщин, оказавшихся в гуще событий. Ее проза – это не просто свидетельство эпохи, но и философское размышление о памяти, долге, любви и цене правды.

Особое место в сборнике занимает интервью «У войны – лицо войны», записанное в 1996 году. В этой глубокой и откровенной беседе Ржевская размышляет о природе войны, памяти и ответственности писателя. Это интервью входит в число ее поздних размышлений и служит своеобразным итогом ее жизненного и творческого пути.

Издание открывается предисловием Любови Сумм – филолога, переводчицы, литературоведа и внучки Елены Ржевской.

Память-черновик - Елена Моисеевна Ржевская читать онлайн бесплатно

Там, в Ставрополе, она вновь встретилась с Павлом. Сохранились письма Лены родителям Павла, на попечении которых оставалась ее и Павла двухлетняя дочь. Какие-то виделись надежды на послевойны – дружбы, родственности, участия в воспитании общего ребенка, хотя Лена вполне безвозвратно, в отличие от Павла, понимала, что семьи у них будут уже разные. Но ведь – будут же! Немыслимо представить себе, что Павла может не быть.

Встреча на курсах оказалась последней, разлука – вечной: каждый уходил в свою судьбу. Павел – навстречу сопке Сахарная голова, навстречу своим же строкам «Нам лечь, где лечь, и там не встать, где лечь». Елена – к Ржеву, о котором напишет впоследствии: «Ржев – моя судьба, моя неизжитая боль и мое имя».

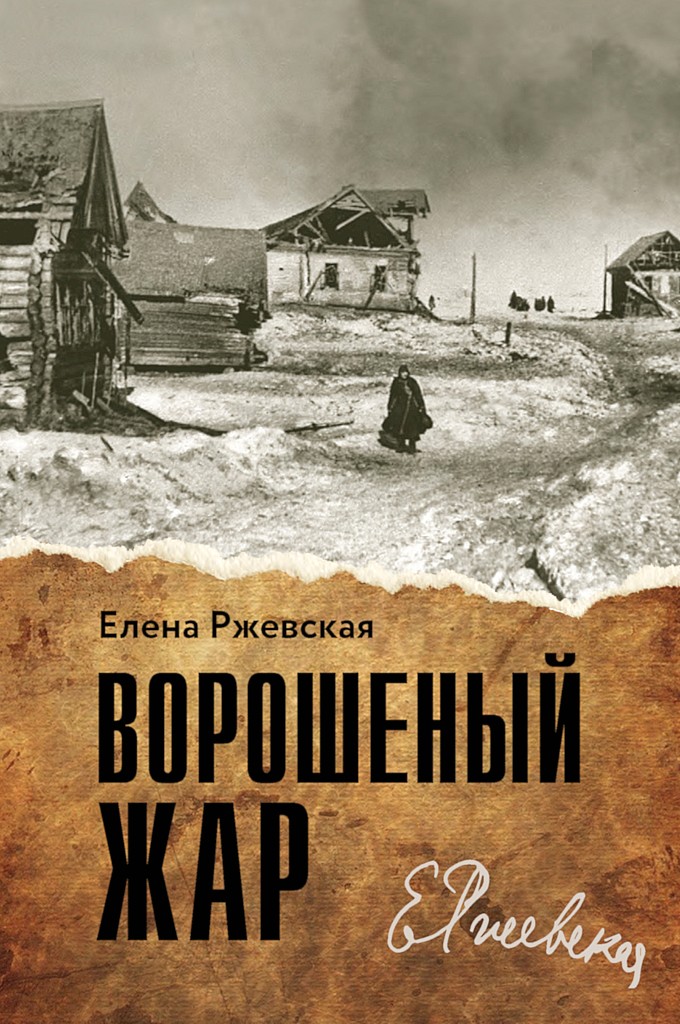

Ржеву посвящены три ее повести: «Февраль – кривые дороги», «Ближние подступы», «Ворошеный жар»[1]. Горстка рассказов, некоторые из которых растут из записей во фронтовой тетради, из набросков военной поры (работу над «Зятьками», вернее, над первым абзацем, Ржевская не без самоиронии описывает в «Далеком гуле»). Статьи, интервью. Встречи. В 1990-е годы активное участие в кампании за присвоение Ржеву звания Города воинской славы. Целая жизнь. Цельная жизнь – письменные, устные, внутренней и проговоренной памятью обращения к тому тяжкому году под Ржевом.

Казалось бы, написать три повести – дело не такое уж долгое. Основные мысли о том, как менялась душа войны с 1943 года и что такое Ржев – завязь, из которой вырос в итоге ржевский цикл, – уже присутствуют в дневниковой записи начала 60-х годов, когда пишется повесть «От дома до фронта». «Февраль» будет закончен лишь в 1973 году; вторая повесть помечена 1980 годом, завершающая – 1982–1983-м. Два десятилетия от этой сконцентрированной записи, где есть уже и самая суть того болевого, что надо высказать, и даже прикидываются названия, в том числе и схожие с итоговыми, до осуществления. Что же забрало столько времени?

Конечно, тут сыграла роль и «большая задача». В середине 60-х между «От дома до фронта» и работой над ржевским циклом – «Берлин, май 1945». Точно так же на 90-е годы, после завершения ржевской трилогии, «Знаков препинания» и «Далекого гула», приходится «Геббельс: портрет на фоне дневника»[2], надолго отодвинувший завершение «Домашнего очага» и, к огорчению писательницы, нарушивший ее план обратиться также к 60–70-м годам на основе своих дневниковых записей. Две книги, заметно превышающие по объему повести и по своему характеру документальные, а не художественные, требующие большой работы с источниками. Правда, в обоих случаях это нельзя назвать уходом в сторону от собственной истории и судьбы писательницы, от основных для нее тем. Работа над дневниками Геббельса была предложена Ржевской человеком со схожим фронтовым опытом военного переводчика – Евгенией Кацевой, в ту пору редактором журнала «Знамя», где и предполагалось печатать краткий вариант «На фоне дневника», а потом уж подумать о книге. И предложение это проистекало из подтвержденного книгой «Берлин, май 1945» исторического чутья, умения вникать в документы Третьего рейха, соединять с голосом документов личное свидетельство. Кроме того, Елена Ржевская (а тогда еще военный переводчик, гвардии лейтенант Елена Каган) первой держала в руках страницы этого дневника. Она встречалась с писаниной рейхсминистра пропаганды трижды: непосредственно в бункере Гитлера, в первые дни мая 1945-го, когда, раскрыв чемоданы с бумагами, наскоро убедилась, что рукописный дневник заканчивается почти сразу после нападения на Советский Союз, и, значит, не представляет оперативного интереса в поисках фюрера, живого или мертвого. Во второй раз – в штабе фронта, когда поиски и опознание трупа Гитлера были завершены, завершилась и война, и Елену Каган решили-таки занять переводом этих дневников, за неимением ничего более актуального. Однако вскоре дневники запечатали и отправили в Москву, а Елене осталось лишь в мучительном нетерпении дожидаться демобилизации, а главное – возможности добраться домой. Об этом рассказано в «Далеком гуле».

А еще в «Далеком гуле» наброском, более же внятно в «Домашнем очаге», рассказано о том, что опознание Гитлера было засекречено и участники – их к концу этого захватывающего исторического детектива оставалось всего трое – предупреждены о необходимости помалкивать. Тем не менее майор Быстров (в «Берлин, май 1945» он назван своим именем, в «Далеком гуле» фигурирует под фамилией «Ветров») снабдил Елену копиями ключевых документов, возложив на нее обязанность когда-нибудь написать – ведь не зря же она училась в Литературном институте, не зря же он давал ей творческий день для восстановления профессиональных навыков. Хоть на фронтовых дорогах и не вышло больше абзаца за день (но типично для Ржевской, что именно в таком виде этот зачин и будет опубликован спустя много лет, когда из него развернется весь рассказ), в мирной жизни, конечно же, она справится.

Копии документов были отправлены в Москву контрабандой, вместе с пошитыми в Берлине платьями и халатом, спрятанные в подкладке. И были уничтожены два года спустя после ареста Наума Коржавина, он же «Эмка Мандель»: круги от любого ареста расходились далеко, и Лена, обладательница печатной машинки с мгновенно узнаваемым шрифтом (перебитым на портативной «трофейной» машинке с латиницы на кириллицу, вместо русского «в» оставлен немецкий «эсцет»), опасалась, что, обнаружив среди стихов молодого поэта в том числе перепечатанные ею, придут с обыском и в квартиру на Ленинградском шоссе. Однако миновало.

Только в 1955 году, к десятилетию Победы, когда не явно и вслух, но намеками стало обнаруживаться, что к теме смерти Гитлера можно вернуться (а сколько расплодилось за это время «побегов в Аргентину» и прочих романтических выдумок, не счесть), Ржевская сумела пристроить в журнал «В последние дни: записки военного переводчика» – так скромно и точно хотелось ей назвать этот текст. Хотя она была уже именно Ржевской и даже автором небольшой книги о войне и журнальных публикаций, рассказ о взятии Берлина виделся ей не художественной повестью, а прямым, по личной памяти, свидетельством. В журнале полностью раскрывать то, о чем нигде официально еще не сказано, опасались, и потому «Записки» были опубликованы без последних трех страниц – точка поставлена как раз на словах о самоубийстве фюрера («на правах вымысла», отзывалась об этом решении Ржевская: у кого-то

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.