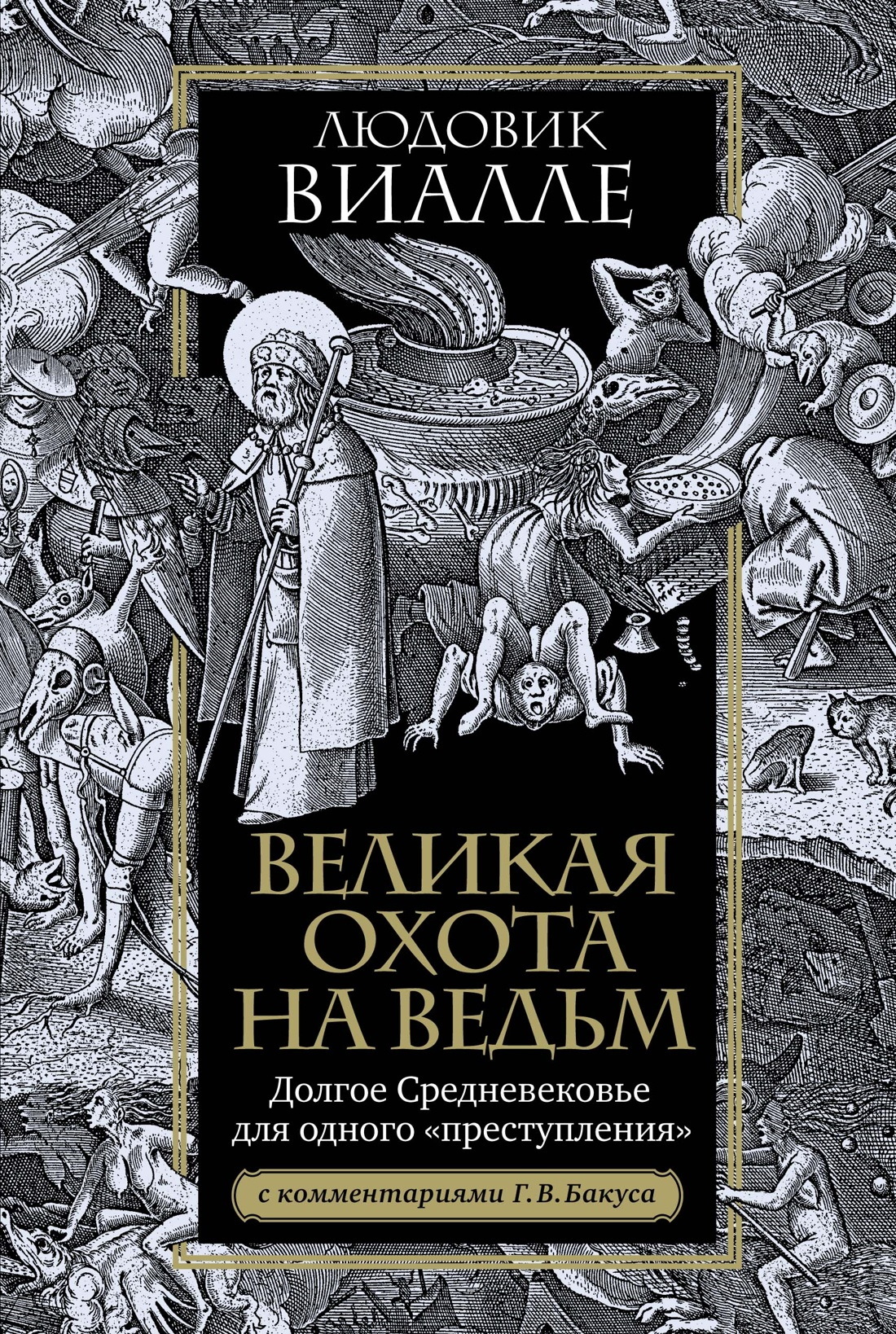

Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Людовик Виалле

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-03 17:02:50

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле» бесплатно полную версию:Слова «охота на ведьм» рождают картины пожаров, страха и демонической красоты ведьм. В чем-то это справедливая, но однобокая картина. Мы не знаем психологии людей, живших более тысячи лет назад, а потому и не понимаем как современники ведьм относились к ним и почему и зачем их боялись. Были ли ведьмы на самом деле, их неожиданная близость современному психоанализу – это все есть в удивительной истории «Великой охоты на ведьм» Людвига Виалле. Подробнейший анализ этого явления – вот что предлагается вам на страницах этой книги.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле читать онлайн бесплатно

Шла ли речь о создании образцового христианского общества под руководством единого главы – Папы – или о возникновении современного государства, усилия власти определялись стремлением к единообразию и неприятием разнообразия. В конечном итоге диалектика единого и множественного должна была оказаться плодотворной; в рассматриваемый же нами момент противоречие сил привело к тому, что Жак Шифоло назвал «интеллектуальными корнями нашей современности».

Относительно четко определение ереси дали только в XIII веке: учение, противоречащее Священному Писанию, доктринальное расхождение с ортодоксальной церковью, открыто и беспрепятственно распространяемое отдельными лицами. Но на деле название «еретик» очень быстро превратилось в эффективное оружие для избавления от неудобных противников. Начиная с Папы Иоанна XXII (1316–1334) в определение ереси стали включать все формы неподчинения или сопротивления церкви; таким образом, за два последних века Средневековья поле ереси превратилось в обширную кладовую противоречий. Лангедокские «катары» – правда, сами себя они так никогда не называли (это название стало популярным в XX веке), – нарекали себя «добрыми христианами», излагая теологию, далекую от христианства. Из-за территориальной близости и упрощения контрпропаганды в церковном дискурсе их часто сближали с вальденсами. Однако вальденсы проповедовали дисциплинарную реформу, не касаясь догмы, что в XV веке не помешало термину «вальденсы» вследствие семантического смещения приобрести значение «колдун»[16]. Иначе говоря, ересь отчасти являлась составляющей мира воображаемого, часто выступая кривым зеркалом – при помощи клириков – любой критики католической церкви; граница же доктринального поля преодолевалась довольно быстро… иногда посредством небольшой поддержки со стороны судей.

Вальденсы считали себя христианами, каковыми они и были. «Под словом “церковь” я подразумеваю собрание людей, имеющих истинную веру и исполняющих ее делами своими и сохраняющих насколько возможно заповеди ее», – заявил вальденский дьякон Раймон де Ла Кот на допросе у епископа Памье Жака Фурнье (будущего Папы Бенедикта XII) примерно между августом 1319-го и концом апреля 1320-го. Но если для Фурнье заблуждение даже относительно одного из постулатов церкви является еретическим, для вальденского диакона «если кто-то заблуждается по части какого-либо положения Писания <…>, он не принадлежит церкви только в части того положения, относительно коего он упорствует в своей ошибке». Кроме того, римская церковь сама может пребывать в заблуждении, однако ее легитимность под вопрос не ставится. В конце Средневековья не существовало никакого особого права, ни списочного, ни исключительного, чтобы на него могли сослаться хранители католической ортодоксии, для которых вера и церковь мыслились только как монолитное единство, не допускавшее никаких отступлений. Под угрозой обвинения в создании «антицеркви», которой, впрочем, у вальденсов, никогда не существовало, в недрах их движения довольно быстро возникли относительные расхождения, в частности, при совершении таинств, которые они признавали основными: крещения, евхаристии и брака.

По выражению инквизитора Бернарда Ги, ставшего известным благодаря роману Умберто Эко «Имя розы», где сам он представлен в сугубо отрицательном свете, в начале XIV века звучавшему совершенно недвусмысленно: причиной вальденского протеста, откуда следовали и все остальные заблуждения, является – «презрение к церковной власти». В разгар организованного в 1487–1488 годах крестового похода против вальденсов в Верхнее Дофине (область Амбрёна и Бриансона), жертвы бросали в лицо крестоносцам: «Сила измеряется святостью», тем самым не только осуждая католическое духовенство, но и подтверждая духовные запросы, звучавшие в протестных речах XI–XII веков, а позднее, в XIII–XIV веках, в среде религиозных движений приверженцев бедности и евангельских заповедей. Подобная ересь представляла опасность для церкви, возрождавшейся благодаря участию орденов, именуемых «нищенствующими» (особенно францисканцев, иначе «братьев-миноритов», и доминиканцев, иначе «братьев-проповедников»), и упорству, проявленному в борьбе с «девиантами», преследования которых обретали публичный и ритуальный характер, даже театрализованный, что так или иначе являлось способом передачи послания ортодоксальной церкви: наказание не должно быть неприметным и ограниченным, иначе для того, от кого оно исходит, оно интереса не представляет.

Начиная с XIII века отказ от религиозного конформизма стал рассматриваться как угроза для гармоничной жизни коллектива, а каждая атака на церковь стремительно переводилась в план нападок на веру. Жизнь в обстановке страха, даже психоза, обусловленного повсеместным присутствием сатанинской опасности, лишь подкрепляла приверженность верующих взглядам церкви. И сколько бы ни были реальны критика и протесты, обвинение в неподчинении «воинствующей», то есть земной, церкви и преувеличение потенциальной опасности для духовенства являлись основными факторами становления власти церкви.

Уверенная в своей непогрешимости, церковь сделала свое требование подчиниться главным в процессе Жанны д’Арк, состоявшемся в 1431 году, оно стало основным ее оружием в борьбе с юной девушкой, чьи речи и поступки свидетельствовали о преданности институту, который она никогда не ставила под сомнение. Но так как она вписывалась в мистический подход к вере, а ее видения вдобавок касались политической миссии, иначе говоря, «ее короля», Жанна, похоже, не придавала решающей роли посредничеству институциональной церкви. Поэтому от нее потребовали «все слова и дела, какими бы они ни были, безоговорочно подчинить суду Церкви и ее решению»; а за отказ отвечать клирикам и судьям ее обвинили в том, что она отказалась подчиниться своей духовной семье точно так же, как не подчинилась родительской власти[17].

После векового укрепления папской власти и ее руководящих органов, ставших еще могущественнее после преодоления кризиса Великого западного раскола (1378–1417), неподчинение церкви стало означать ересь. Это подчеркивает в своем «Трактате о церковной власти» в 1417 году Жан Жерсон, тот самый сын крестьянина, сделавшийся канцлером Парижского Университета благодаря труду и своим заслугам, скромный человек, стремившийся стать добрым пастырем для верующих. Поэтому речь шла не только о преступлении против общества – в широком значении воинствующая Церковь охватывала всех добрых христиан, – но о преступлении, наносившем ущерб, как мы увидим, божественному величию. Жанна д’Арк – ведьма? Если присмотреться внимательнее, то это не главное, в чем ее обвиняли, и она не соответствовала типовому профилю ведьмы, каких в то время уже начинали преследовать.

Жанну погубило ее безоговорочное подчинение «торжествующей» церкви, церкви небесной. Ее поведение напоминало поведение бегинки из Валансьена Маргариты, прозванной Порете, сожженной на Гревской площади в Париже 1 июня 1310 года, то есть более ста лет назад. В контексте борьбы Филиппа Красивого с орденом Тамплиеров и врагами короны дело получило широкую огласку, прозвучавшую как жестокое предупреждение, адресованное тем мужчинам и женщинам, которые дерзали

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.