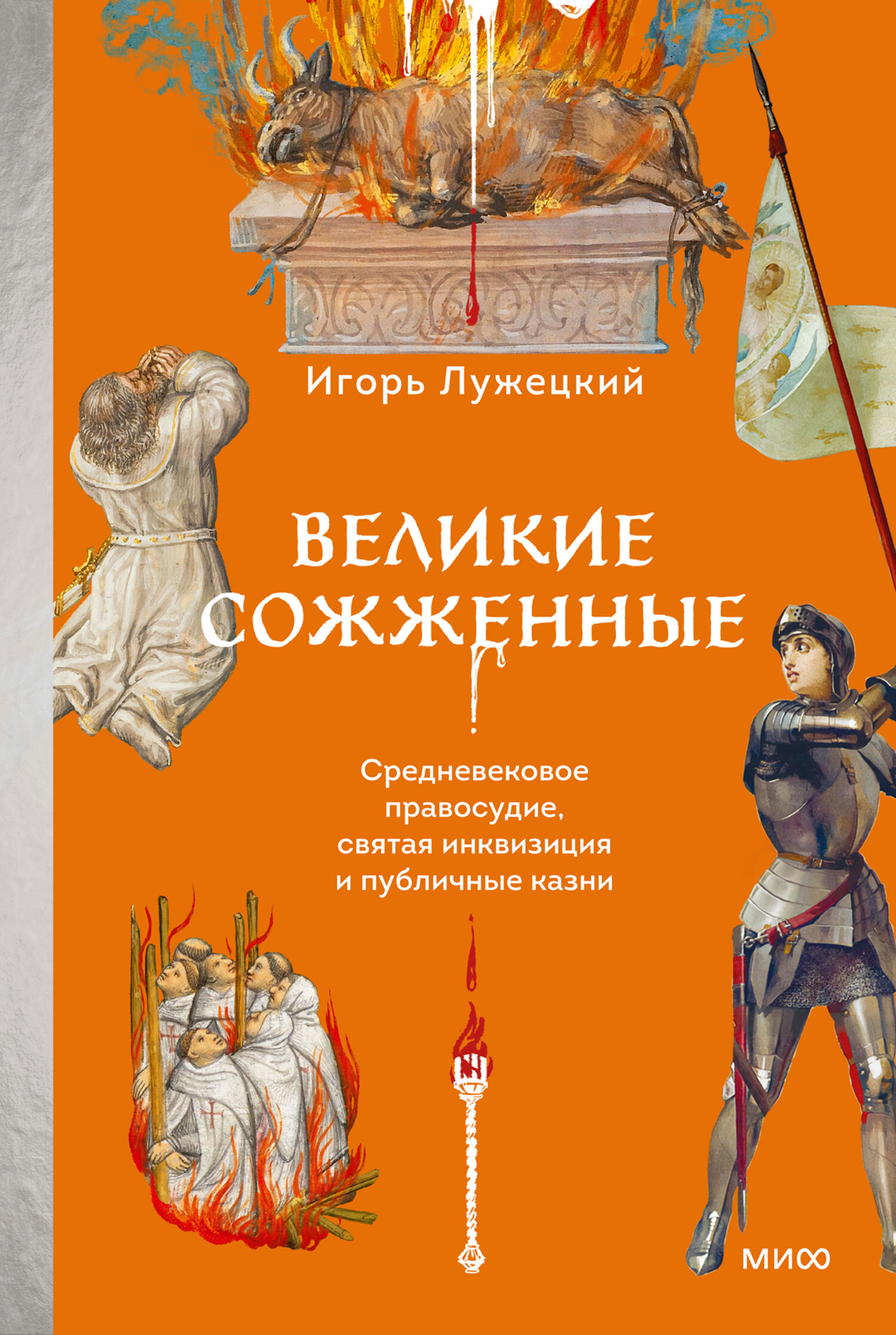

Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни - Игорь Лужецкий Страница 8

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Игорь Лужецкий

- Страниц: 14

- Добавлено: 2025-08-29 11:10:37

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни - Игорь Лужецкий краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни - Игорь Лужецкий» бесплатно полную версию:Рыцари-монахи, бившиеся с неверными. 17-летняя дева в мужских доспехах во главе войска. И философ-проныра, веривший в бесконечность вселенной – и это за 400 лет до открытий современной астрономии. Тамплиеры, Жанна д’Арк и Джордано Бруно: что объединяет этих людей? Их всех сожгли.

Формально – за ересь, но некоторых еще и потому, что их смелость была нестерпима для общества, а идеи опережали ход времени на годы вперед. За каждой из казней – запутаннейший клубок интриг и конфликтов.

Историк Игорь Лужецкий приглашает читателя заглянуть через «окошко» этих процессов в душу средневековой Европы. Как появилась инквизиция? Кто еще пал ее жертвой? И какие грехи вменялись осужденным? Вы поймете логику правосудия тех времен, сможете отделить факты об инквизиции от заблуждений и выясните, как представляли себе мир и чем жили люди той эпохи.

Для кого эта книга

Для всех, кому интересна история в необычных ее аспектах.

Для всех, кто увлекается средневековой историей Европы.

Для всех, кто хочет знать больше об инквизиции.

Великие сожженные. Средневековое правосудие, святая инквизиция и публичные казни - Игорь Лужецкий читать онлайн бесплатно

Может показаться, что проповедник поддался восторгу, святому чувству и явно хватил лишнего: где Франция, а где Святая земля! Но нет, в его словах все средневеково логично. Если короля Франции уподобить Давиду, а народ французский – народу избранному, то прекрасная Франция неминуемо обращается в землю обетованную – Святую землю.

И такие богословско-юридические измышления не могли оставить в покое того, кто сидел на престоле святого Петра. И дело тут не в том, что одно королевство может уйти из-под римского омофора. И даже не в том, что его примеру вдруг последуют другие. А в том, что короли могут пойти еще дальше и решить, что они вправе выбирать папу. Когда-то давно почти так и было. И римский понтифик, которым редко становился человек недальновидный или не особо умный, не мог не заметить этого возможного хода своего не в меру инициативного чада.

Смотрите, как подобное происходило еще за три сотни лет до описываемых событий – то есть по меркам истории не очень и давно.

Когда понтифик в последний раз закроет глаза и кардинал-камерарий трижды обратится к нему, называя его крестильным, а не тронным именем, и трижды не дождется ответа, он объявит городу и миру печальную весть: папа действительно мертв.

После этого кардиналы соберутся в Сикстинской капелле, откуда выйдут не ранее, чем князю апостолов будет избран новый преемник, великий понтифик, епископ Рима, раб рабов Божьих.

И все начнется, и повторится сначала: трон, ледяной покой собора, тиара, улица, фонарь.

Мы настолько привыкли к этой схеме, что считаем ее само собой разумеющейся, воспринимаем так, как будто она существовала всегда. Словно иначе и быть не может. Хотя может. Точнее, могло и было. А сформировавшаяся процедура, где понтифик выбирался исключительно кардиналами, – это удивительный пример ряда толковых (или почти гениальных) управленческих решений. И именно эта процедура выборов во многом позволила Церкви сохранить независимость и свободу и не прогнуться в долгосрочной перспективе ни под одну мирскую власть.

Но давайте по порядку. Как выбирали римского епископа в эпоху ранней Церкви? А как любого епископа любого города: иерарх умирал, община города оповещала об этом иерархов соседних городов, и, пока они добирались до овдовевших стен, община избирала двух-трех кандидатов на кафедру. Это могли быть пресвитеры, диаконы или миряне – неважно. Прибывшие епископы в течение пары недель общались с кандидатами, смотрели на них, много молились, узнавали о том, чем вообще дышит местная церковь, стремились понять, кто лучше подходит на место покойного. И по прошествии положенного времени выносили коллегиальное решение, рукополагая понравившегося кандидата в епископы и возводя его на кафедру. После чего с чувством выполненного долга отправлялись в свои пределы.

И важный момент: никто из епископов не мог занять чужую кафедру, переехав туда со своей. Епископ той поры буквально венчался со своей кафедрой и оставался на ней до самой смерти. Епископский перстень католического иерарха – это обручальное кольцо, венчающее его с городом. К слову, именно по этой причине во многих католических странах обручальное кольцо носят на левой руке: чтобы не равнять себя с иерархом, который носит знак своего сана исключительно на правой.

Но все течет, все изменяется. После Миланского эдикта и крещения императора означенный император и его наследники захотели командовать Церковью. Нет, они вовсе не были помешанными на власти злодеями. Просто в Римской империи религия была неотъемлемой частью государства, а жрецы – неотъемлемой частью государственного аппарата. Такое вот министерство по связям с вечным-бесконечным.

Не буду описывать все перипетии этого процесса, так как не о том эта заметка на этих полях. Отмечу лишь несколько важных особенностей. Во-первых, Константинополь – фактическая столица империи – стал патриархатом. Наравне с Римом, Александрией, Антиохией и Иерусалимом. Во-вторых, Константинополь стал вторым по чести патриархатом, сместив более древние кафедры и уступая первенство лишь Риму. Почему? Потому что столица. В-третьих (и это важно), появилась возможность двигать епископов восточных церквей с кафедры на кафедру, как чиновников. И именно епископы начали играть значимую роль в поставлении других епископов. Народ уже особо не спрашивали. Вернее, спрашивали, но очень формально. Точнее, спрашивали ту часть народа, которая всем народам народ, – императора. Для поставления епископа на серьезную кафедру добро от императора Византии стало просто необходимым.

Но это на Востоке. А что на Западе, в Риме? А на Западе в то время было не особо иначе: остготские короли назначали пап по своему произволению, а когда император Византии мог дотянуться до тех далеких мест, то и он прикладывал руку.

При этом чем дальше, тем активнее император пытался лезть в вопросы римской Церкви. Византия крепла, длина и сила ее руки заметно увеличились. Константинопольскому императору необходимо было прогнуть Рим под свою волю. Как бы высоко орел Востока ни взлетал, все понимали, что первенствующая кафедра – Рим. К папам как к третейским судьям обращались и патриархи, и епископы меньшего масштаба. И без власти над Римом, без встраивания его в ойкумену империи византийский император просто не мог считать, что полностью управляет Церковью.

И что тут делать бедному папе? Вдобавок во второй половине VIII века у понтифика появился еще один повод для головной боли – франки. Правители, которые вполне хотели сделать римскую Церковь своей национальной. По формуле Карла Великого: Карл защищает Церковь, папа молится за успех оружия Карла и за его государство. Но франки – зло меньшее, чем греки, так что с ними можно попытаться дружить.

Итак, папа Лев III стравливает одну проблему с другой: он коронует Карла императором Запада, говоря, что, вообще-то, в христианской Римской империи должно быть два императора. И было по два. Один для Востока, второй для Запада. Да, так уж вышло, что Запад довольно долго оставался без императора. Но теперь эта проблема исправлена. Так что, дорогие восточные собратья и дорогой восточный император, играем по нашим правилам. Как вы понимаете, Константинополь был просто счастлив. Карла попытались даже не признать, но тут хоть что делай – он коронован первенствующим иерархом Церкви, всей Церкви. Так что признать пришлось. Не сразу, со скрипом и вымученной улыбкой, но пришлось.

Карл Великий

1594. The Art Institute of Chicago

Тут для большей иллюстративности можно привести в пример коронацию Наполеона. Он же был безродным, мелкий дворянин. Ни разу не чета Габсбургам, Бурбонам и прочим обладателям километровых генеалогий. Однако им пришлось общаться с ним как с равным, так как венец на его челе был благословлен Римом. И даже когда его возьмут в плен, обращаться с ним будут как с венценосцем. А кто легитимировал этот венец? Понтифик.

Но я отвлекся. Итак, кто избирал папу в XIX и X веках? Епископы. Итальянские преимущественно. Но не только. И снова начинается интересное. Кто эти епископы по социальному происхождению? Представители высшей аристократии.

Система выглядела примерно так: некий граф отправляет своего младшего сына учиться в монастырь, заносит аббату и соседним епископам, и те учат молодого дворянина, а потом и рукополагают, назначая на кафедру в городе, на который может указать сам граф. И граф, умирая, отходит к Господу спокойно: светскую власть в городе он оставил старшему сыну, а духовную – младшему.

И здесь мы невооруженным глазом видим срастание второго сословия с первым. При этом первое оказывается в подчиненной, по сути, роли. Смотрите: папа не особо мог контролировать рукоположение новых епископов (это сильно позже появятся традиция и каноническая норма, согласно которой без папского «да» хиротония не состоится), но эти епископы могли контролировать выборы папы. Такая вот загвоздка. Да и поставление на кафедру папа не контролировал, так как здесь всплывал вопрос об инвеституре, который будет решен сильно позже.

И понтифик Николай II в 1059 году придумал восхитительный ход. Он вспомнил древнее каноническое установление (с которого я начал этот раздел), согласно которому епископа Рима выбирает община Рима. Но у всех римлян же не спросишь. У всех не спросишь, но можно спросить у клириков римской кафедры, то есть у кардиналов.

А в состав коллегии кардиналов вводит новых членов кто? Папа. Это его прерогатива. И это моментально исключает епископов и те

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.