Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин Страница 30

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Иван Егорович Забелин

- Страниц: 40

- Добавлено: 2025-09-04 17:01:24

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин краткое содержание

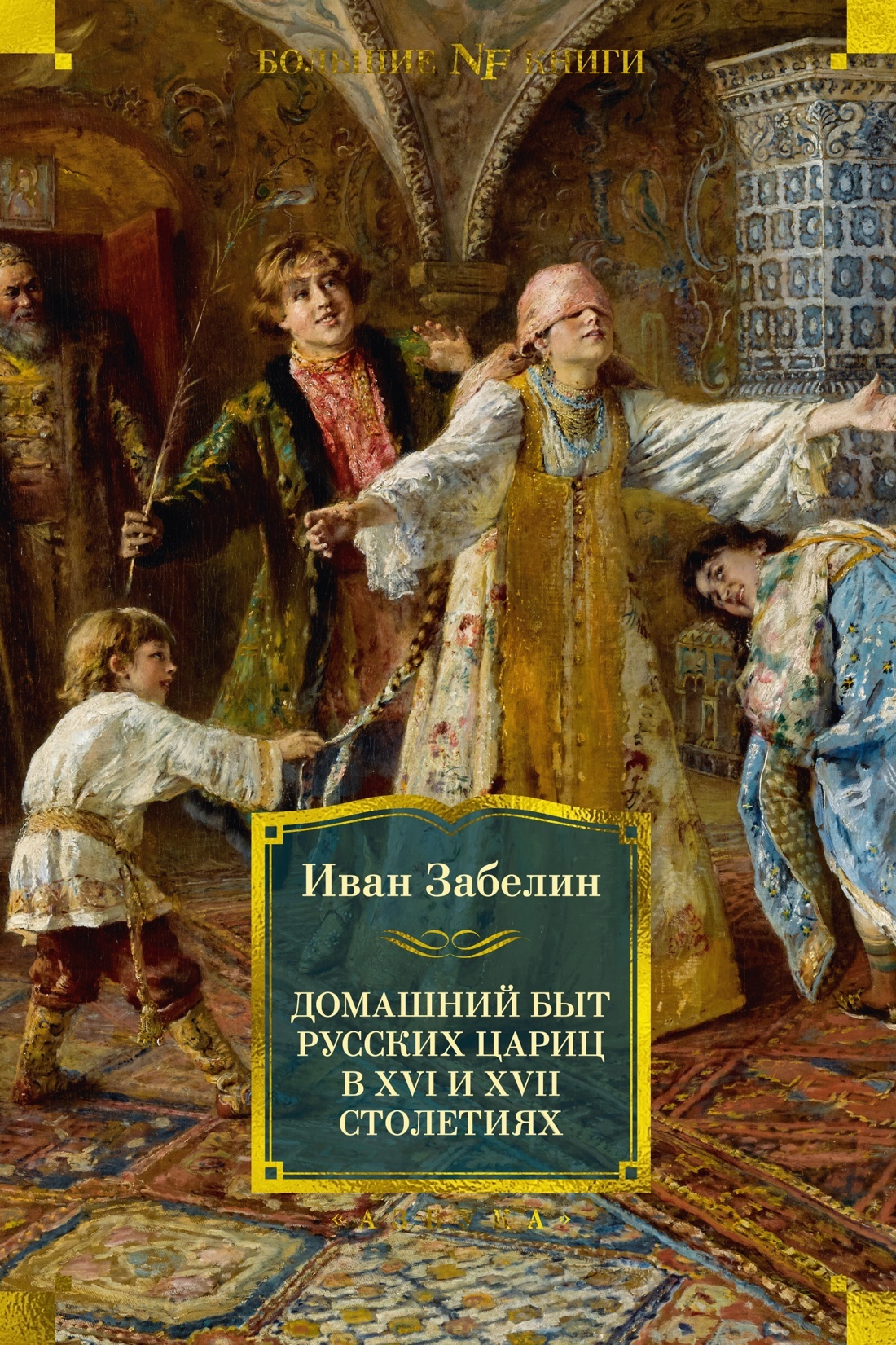

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Иван Егорович Забелин (1820–1908) – выдающийся русский историк и археолог. Самые известные труды Забелина – «Домашний быт русских царей» (1862) и «Домашний быт русских цариц» (1869) – первые в русской исторической литературе целостные исследования повседневной жизни царского двора. Убежденный в том, что «домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории», Забелин интересовался не только представлениями древнерусского общества о женщине и царице, но и дворцовыми правилами и традициями, одеждой, украшениями и развлечениями. И. С. Тургенев ценил в манере Забелина «ясную простоту изложения» и «русский дух» – достоинства, которые делают исследования Забелина доступными для любого увлеченного читателя.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно

Так высок и силен был идеал иночества и постничества в нравственной жизни нашего древнего общества. Весьма естественно, что он как идеал лучшей жизни вносил свои стремления, а с ними и свои порядки и в обыкновенную повседневную мирскую жизнь, устраивал эту жизнь по своим образцам и правилам.

Женская среда как среда исключительно домашняя еще сильнее должна была подчиняться уставам этого идеала. Женщина была домодержец; деятельность ее исключительно распространялась на устройство дома, даже ограничивалась только этим устройством. Воплощая наилучший идеал жизни в делах и отношениях дома, она с течением времени мало-помалу, незаметным образом, одною лишь нравственною стихиею этого идеала должна была из своего дома создать монастырь или нечто такое, что по своим нравственным уставам очень напоминало чин жизни монастырской. Если древнейший Домострой, обращаясь к мужчине – главе дома, указывал ему идеал игумена, говоря: «Вы есте игумени во своих домах»; то здесь, вместе с указанием домовного идеала, определялся только идеал повелевающей власти. Воплощение же этого идеала в самой действительности, во всех его нравственных и формальных подробностях все-таки главным образом лежало на женщине; ее мыслию, ее душою он приводился в дело, ее постоянною заботою он неизменно поддерживался. Мы, разумеется, говорим здесь о женщине не в единичном каком-либо смысле, а говорим вообще о женской нравственной многовековой деятельности. Мы хотим сказать, что монастырский устрой домашней жизни выработан многовековою нравственною деятельностью женской личности, конечно, при постоянном и непрестанном воздействии поучения, которое проповедовал исключительно только мужчина.

Что устройство домашней жизни, по крайней мере в достаточном, т. е. господарском, быту, имело действительно своим высшим идеалом устройство монастырское, это в полной мере подтверждает Домострой XVI в., записавший лишь то, что искони существовало или искони должно было существовать как наилучший порядок и образец частной жизни.

По уставу Домостроя (глава XII), «по вся дни утре, встав, Богу молитися, и отпети заутреня и часы, а в неделю (воскресенье) и в праздник – молебен… и святым каждение. В вечере – отпети вечерня, навечерница, полунощница, с молчанием и со вниманием и с кроткостоянием, и с молитвою, и с поклоны. Пети внятно и единогласно. (Навечерница, и полунощница, и часы в дому своем всегды, по вся дни пети: то всякому христианину Божий долг.) После правила (т.е. после этой вечерней службы) отнюдь, ни пити, ни ести, ни молвы творити, всегда – всему тому наук… А ложася спати всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положити. А в полунощи, всегда, тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитися, елико вместимо, о своем согрешении…». В другой главе, XIII, Домострой прибавляет: «А дома всегда навечерница и полунощница и часы пети: а кто прибавит правила своего ради спасения, ино то на его воли: ино боле мзда от Бога… Всегда четки в руках держати и молитва Иисусова во устех непрестанно имети, и в церкви и дома, и в торг ходя, и стоя, и седя, и на всяком месте».

«В домовном обиходе и везде, всякому человеку, государю или государыни, сыну, дщери, или служке, мужеска полу и женска, стару и малу – всякое дело начати, или ести, или пити, или ества варити, или печя – всякое рукоделие и всякое мастерство, устроив себя, преже святым покланятися трижды в землю, или по нужде до пояса; кто умеет (молитву) „Достойно“ проговорити да благословись у настоящего, да молитву Иисусову проговоря, да перекрестяся, молвя: „Господи благослови, Отче!“ тоже, так начати всякое дело, ино тому Божия милость поспешествует, ангелы невидимо помогают, а беси отбегнут… А делати с молитвою и с доброю беседою или с молчанием; а делаючи что-ибудь, начнется слово праздное или хулное, или с роптанием, или смехи, или кощуны, или скверные и блудные речи, или песни бесовские и игры – от такова дела и от таковые беседы Божия милость отступит, ангелы отидут скорбни и возрадуются нечествии демони… (гл. XIX). Егда трапезу предпоставляеши, вначале священницы Отца и Сына и Святого Духа прославляют, потом Богородицу; и Пречистой хлеб вынимают и, по отшествии трапезы, Пречистые хлеб воздвигают и отпев: „Достойно“, вкушают и чашу Пречистые пиют…» Это особый монастырский обряд возношения хлеба в честь Богородицы, который действительно совершался за обедом и в царском, и в боярском быту. Мы не станем приводить новые выписки, ибо все наказы и поучения Домостроя сводятся к одной цели: чтобы сделать домашнюю жизнь непрестанным молением, непрестанным подвигом молчания и отвержения от всяких мирских удовольствий и веселостей, непрестанным, чисто аскетическим отрицанием всего того, чего сама жизнь отвергнуть не в силах.

Таким образом, если благочестивый дом Древней Руси, т. е. самый лучший дом, во многом по своей жизни уподоблялся монастырю, то появление в таком дому терема было простым, так сказать, естественным условием благочестивой жизни, по преимуществу для среды малолетних, неразумных, какими наравне с детьми почитались и взрослые девицы, да и вообще женщины. Словом сказать, появление терема было воплощением благочестивых воззрений на женскую личность как на соблазн мира, а потому он должен был явиться еще в то время, когда такие воззрения достаточно уже укрепились в обществе. Мы видели, что уже в XI в. стремление к терему обнаружилось в сестрах Мономаха. Они девами приняли иноческий чин и таким образом засвидетельствовали, что и перед тем их жизнь была отдана идеалам постничества и удаления от мира.

Итак, терем был произведением «древнего благочестия», прямым и непосредственным выводом всего нравственного поучения нашей древности. Само собою разумеется, что вначале, в первые века, он не мог быть распространен в такой силе, как это было в XVI и XVII столетиях, т.е. что в первые века женщине вообще было свободнее, чем в века последующие. Но как велика была эта свобода – мы не знаем. Можем догадываться, что она была незначительна, и в обществе женщина все-таки не имела своего места. В лице жены или в лице матерой вдовы она имела место на пиру и на свадьбе; на свадьбе имела свое место и девица. Но вот и все ее свободные шаги. Других свободных и в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.