Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин Страница 26

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Иван Егорович Забелин

- Страниц: 40

- Добавлено: 2025-09-04 17:01:24

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин краткое содержание

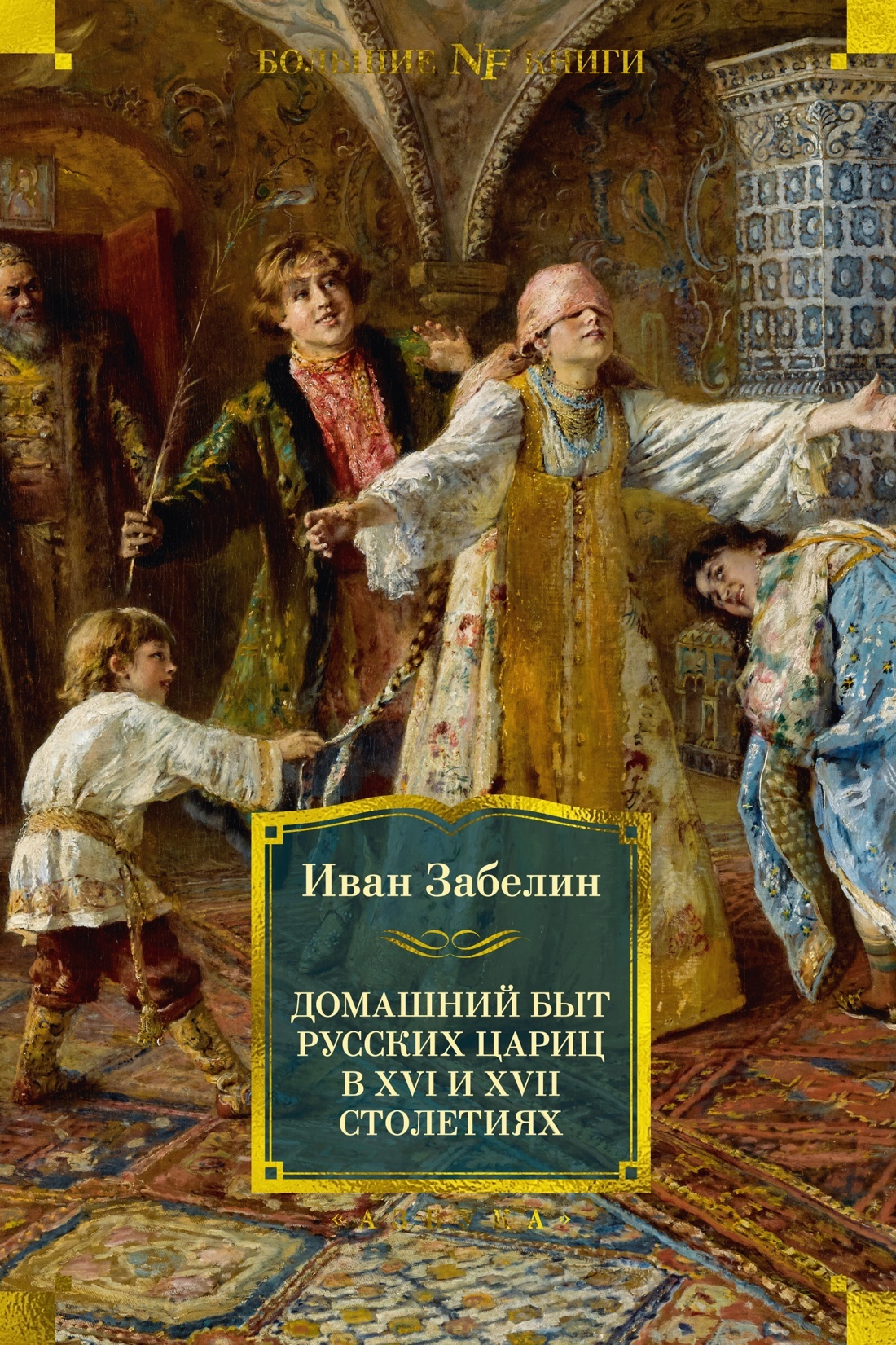

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Иван Егорович Забелин (1820–1908) – выдающийся русский историк и археолог. Самые известные труды Забелина – «Домашний быт русских царей» (1862) и «Домашний быт русских цариц» (1869) – первые в русской исторической литературе целостные исследования повседневной жизни царского двора. Убежденный в том, что «домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории», Забелин интересовался не только представлениями древнерусского общества о женщине и царице, но и дворцовыми правилами и традициями, одеждой, украшениями и развлечениями. И. С. Тургенев ценил в манере Забелина «ясную простоту изложения» и «русский дух» – достоинства, которые делают исследования Забелина доступными для любого увлеченного читателя.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно

Все это должно было ставить женскую личность в самостоятельное отношение к языческому обществу, давать ей самостоятельное общественное значение. Но, помимо вероятных соображений, есть весьма положительные свидетельства о том, что идеальный характер русской женщины-язычницы, как он рисуется в эпической народной поэзии, в песнях, в обрядах, преданиях, вполне соответствовал тогдашней действительности, т. е. что женщина пользовалась самостоятельным положением в обществе, что ее общественная доля уравновешивалась с долею мужчины.

Укажем важнейшее, именно языческие браки, где свобода и самостоятельность женской личности является уже в том обстоятельстве, что мужчины «умыкаху жены себе, с нею же кто съвещашеся». Брак, следовательно, зависел не столько от воли родителей, сколько от согласия самой невесты, хотя вследствие родовых отношений общества необходимо было похищать невесту, ибо род даром ее не уступал. Общее свидетельство летописи утверждается еще более некоторыми частными случаями; например, полоцкая Рогнеда отказывается идти замуж за робичича Владимира, когда отец предложил ей, за кого она хочет: за Ярополка или Владимира.

Свобода совещания о браке, свобода выбора свидетельствует вообще, что в языческое время положение женщины было вольнее, независимее, чем в последующие века. К этому вела, как мы заметили, самая непосредственность всего народного быта, самое дело жизни, хотя бы и крепко связанной родовыми, кровными началами ее развития. Мы выше указали, какое именно дело жизни должно было уравновешивать женскую личность с мужскою.

Если все так было, если личность женщины действительно наравне с личностью мужчины пользовалась не домашними, семейными только, но и общественными правами, т.е. правами делать дела мужские, если даже и в народном сознании вовсе не существовало понятий о раздельности общественных дел на женские и мужские и женщина могла даже по-богатырски выезжать в поле, богатырствовать с врагом; если такие и подобные женские дела вовсе не принадлежали к необычайным явлениям, а выражали только простой, естественный, самый обычный ход жизни; то и личность язычницы Ольги должна представляться нам не каким-либо исключительным явлением, а простым, естественным, самым обычным типом жизни. В чертах Ольги мы можем видеть тип русской женщины-язычницы, выразивший в себе ту весьма значительную долю свободных действий, какая принадлежала по обычаю языческого века вообще женскому полу в древнейшем Русском обществе[21].

Само собою разумеется, что принятие Христовой веры должно было изменить положение вещей в Древней Руси, изменить характер ее жизненной деятельности, характер ее представителей и героев. С этого времени подобно тому, как со времени преобразования, в русское общество постепенно начинают проникать и водворяться в ней новые идеи жизни, дотоле неведомые, новые понятия и представления о ее целях и задачах. И умственный, и нравственный образ русского человека начинает мало-помалу изменяться. Святая вера смиряет и смягчает языческие нравы и обычаи.

Но естественно, что вместе с благовестием евангельского учения приносится к нам нашими учителями-греками и их литературная образованность, их умственная и нравственная культура в многочисленных произведениях их литературы, приносится и известный, собственно византийский склад понятий о многих предметах жизни, и именно тот склад понятий, какой в ту эпоху господствовал в умах византийского духовенства, находившегося в отношении своей проповеди в исключительном положении вследствие особенного воспитания и развития византийского общества. Существенною стихиею этого склада понятий по той же причине было всестороннее и беспощадное отрицание тленного или собственно растленного византийского мира со всеми его жизненными формами и обольщениями, во многом напоминавшими еще языческую жизнь античной цивилизации, а еще более – жизнь растленного востока. То, что было так необходимо всеми силами поднять против этого, действительно, в полном составе растленного мира, это самое было поднято и против нашей, хотя тоже языческой, но ничем не цивилизованной, совсем девственной, простодушной и непосредственной природы. Суровая, грубая, но чистая и прямая, эта природа вовсе не способна была даже и понять тех нравственных утонченностей византийского развития, какими по необходимости исполнены были литературные памятники Византии, послужившие для нас и литературными образцами, и источниками образования, источниками и умственной, и нравственной культуры. Действие такого отношения этой учительной литературы к нашему обществу не замедлило обнаружиться. Сильнее, чем на мужчину, литературные учительные идеи стали действовать на женщину, т.е. вообще на домашний, так сказать, сидячий быт народа, и тою, собственно, стороною, которая изображала этот мир – миром погибели – и прославляла удаление от него. Был ли в самом деле древний русский житейский мир, выросший в чистой непосредственности и детской наивности, настолько погибелен – об этом учительное слово, конечно, не могло рассуждать, ибо оно отрицало вообще существо житейского мира, а следовательно, и всякую его форму, хотя бы и чисто детскую, виновную только в том, что она невинна. По его воззрению, все мирское, житейское было поганым, было ли то действительное язычество, т. е. проявления самого языческого верования, или это был простой нрав и обычай жизни, простые явления и действия вообще человеческой нравственной природы.

Такое отрицание, конечно, служило великим и единственным благом для растленной византийской цивилизации. Там отрицание само собою выросло как единый путь к спасению. Там оно было священным делом каждого нравственного ума, ибо в действительности велика была погибель тамошнего человечества, печально и окончившего свою историю. Но сила столь же дельного отрицания на нашей непосредственной почве, только что начинавшей жить, только что возродившейся для жизни и света, – на такой почве отрицание должно было произвести совсем иное действие.

Отрицание житейского мира выразило свои идеалы главным образом в аскетизме. В том обществе на самом деле иного пути для спасения и не было. В том обществе потребен был аскетизм беспощадный и всесторонний. Он необходим был для ума, исполненного всевозможных философских ветров, всевозможных оттенков ереси, ума, совсем заблудившегося в софистических извитиях мысли, погибавшего в темной области совопрошений и словопрений. Он еще необходимее был для нрава, исполненного самых

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.