Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин Страница 24

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Иван Егорович Забелин

- Страниц: 40

- Добавлено: 2025-09-04 17:01:24

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин краткое содержание

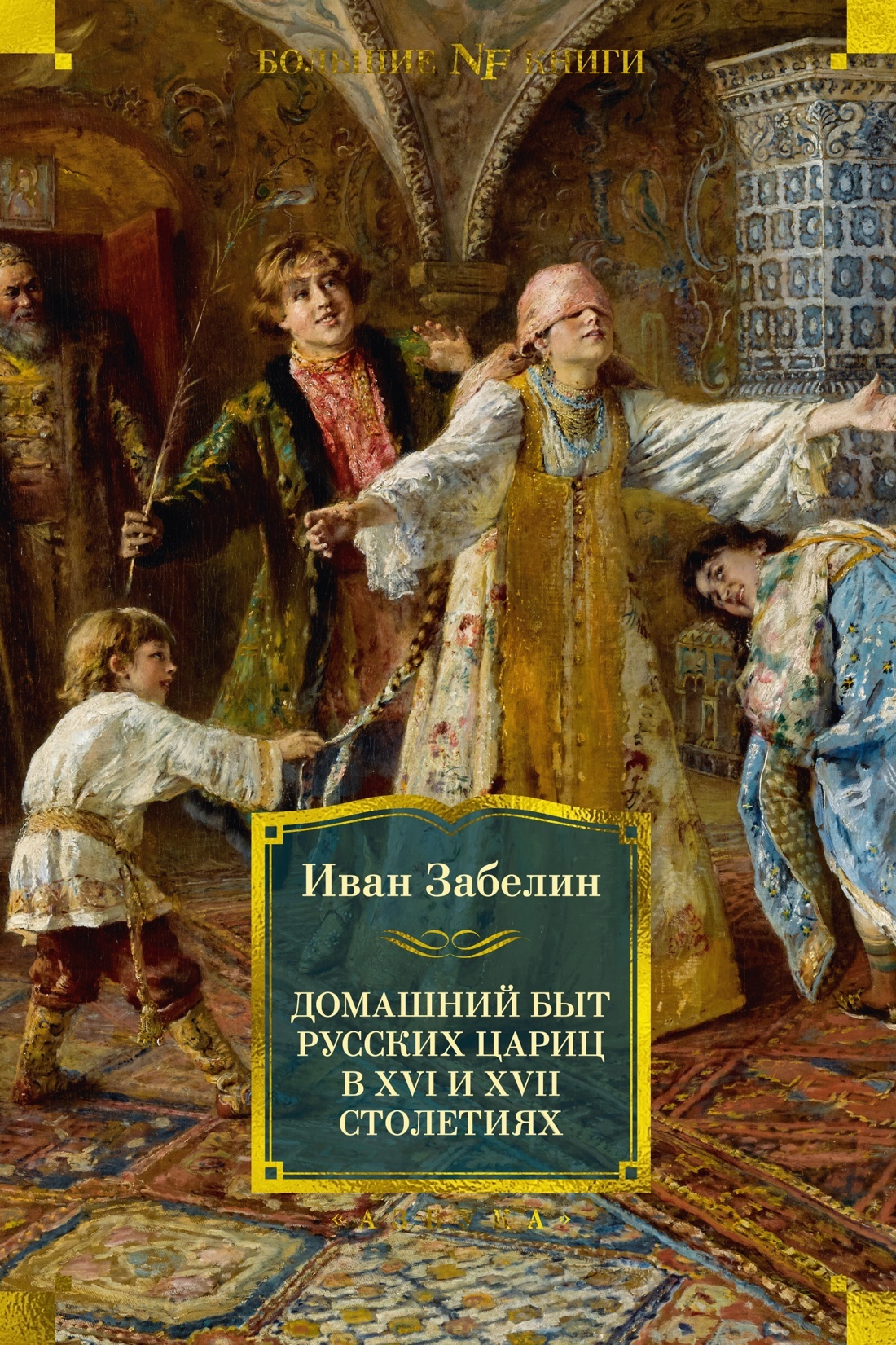

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин» бесплатно полную версию:Иван Егорович Забелин (1820–1908) – выдающийся русский историк и археолог. Самые известные труды Забелина – «Домашний быт русских царей» (1862) и «Домашний быт русских цариц» (1869) – первые в русской исторической литературе целостные исследования повседневной жизни царского двора. Убежденный в том, что «домашний быт человека есть среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех великих событий его истории», Забелин интересовался не только представлениями древнерусского общества о женщине и царице, но и дворцовыми правилами и традициями, одеждой, украшениями и развлечениями. И. С. Тургенев ценил в манере Забелина «ясную простоту изложения» и «русский дух» – достоинства, которые делают исследования Забелина доступными для любого увлеченного читателя.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях - Иван Егорович Забелин читать онлайн бесплатно

Глава II

Главные черты женской личности в допетровское время

Языческое время: княгиня Ольга. – Влияние византийской культуры. – Постнический идеал. – Происхождение терема. – Боярыня Морозова. – Царевна Софья и значение царского девичьего терема в конце XVII столетия.

На пределах нашей допетровской исторической жизни, по ту и по сю сторону, стоят две очень замечательные женские личности, которые в действительности пользовались общественными правами, занимая высокое общественное положение. Одна почти начинает нашу историческую жизнь, по крайней мере принадлежит к первым лицам, дающим этой жизни начальное движение и направление; другая заканчивает и, так сказать, замыкает древний период русской жизни. Одна вместе с тем как общественная личность носит в своей деятельности характер прямых, положительных условий жизни, является тем, чем должна быть русская женщина-язычница, является идеалом, которым народ выразил свои представления о достоинстве женской личности, в каких именно чертах это достоинство наиболее казалось ему высоким и желанным. Другая, напротив, является только отрицанием положительных условий жизни, является вовсе не тем, чем должна быть русская женщина-христианка, по крайней мере по учению и по идеалам века. Она является плодом жизненной смуты, плодом растления положительных жизненных условий быта.

Мы говорим об Ольге – княгине и Софье – царевне.

Несмотря на мужественный тип Ольги-язычницы, который с такою самостоятельностью открывает историческую жизнь русской женщины и тем самым как бы дает сильный образ для последующего развития этой самостоятельности, мы, однако ж, не видим в последующей истории, чтобы русская женщина употребила себе в пользу это богатое наследство. Семьсот с лишком лет, которые отделяют друг от друга Ольгу и Софью, не представили ни одной личности, сколько-нибудь равной им по значению. Семьсот лет, таким образом, протекли без следа для развития женской личности в смысле самостоятельного члена общественной, а не семейной только жизни, так что и самостоятельность царевны Софьи, как упомянуто, явилась, собственно, отрицанием тех положений быта, какие были выработаны этим 700-летним периодом русской истории.

Летописный образ Ольги исполнен эпических, народных очертаний. Она предстает нам идеализированною и как матерая вдова, и как женщина вообще, и, наконец, как женщина-христианка.

По смерти Игоря Ольга осталась вдовою с сыном Святославом, стало быть матерою вдовою. В тот век она имела естественное, положительное и ни в чем не оспоримое право сидеть на вдовьем стольце, как выражаются о таком праве даже позднейшие юридические памятники, т.е. сидеть на княженьи, управлять землею или, по простому понятию, управлять домом, владеньем, имуществом умершего князя, каким, в сущности, и была для князей в то время Русская земля. Это был, по всему вероятию, очень старый обычай, общий для славянской земли, гораздо древнейший, чем призвание варягов. Таким образом, вместе с обычным правом сидеть на вдовьем стольце Ольга по своему положению как вдова князя – и, главное, вдова матерая – получает общественное политическое значение. Она в действительности управляет землею как князь. Она самолично с маленьким сыном и дружиною идет мстить древлянам за смерть мужа и покоряет их Киеву окончательно, с тою хитростью-мудростью (например, истребление нарочитых, лучших, людей земли), какая употреблялась несколько столетий спустя при собирании земель Москвою. Она сама ходит по Древлянской земле, уставляя уставы и уроки, т. е. законодательствуя, давая порядок в определении даней и оброков.

Вслед за тем она сама ходит по всей русской земле, точно так же уставляя дани и оброки, устрояя землю, как самый деятельный и мудрый князь. Об этих земских ее походах и уставах память жила еще в XI–XII столетиях, т.е. спустя 100–200 лет. Еще тогда по всей земле оставались ее знаменья, места, погосты, ловища и перевесища. Это значит, что в XI–XII столетиях устройство земли во многом и, по всему вероятию, в самом главном, в оброках и данях, оставалось еще то же самое, какое дано было Ольгою; оставались те же места, погосты, становища, в которых со времен Ольги утвердились местные данничьи и судебные центры княжеского управления. Из летописного рассказа видно, что народ очень дорожил памятью об этой действительно замечательной личности, ибо еще после нее сохранялись в Пскове ее сани.

«Ловища и перевесища» указывают также, что Ольга в своих походах «деяла ловы», т.е. охотилась, как добрый князь. В этом нельзя и сомневаться. Если она сама ходила воевать с древлянами, сама в лесах и болотах Новгородской области устанавливала дани и погосты, то почему ж ей не ходить и на охоту – тем более что охота в то время, кроме обыкновенного потешенья, составляла очень важный промысл даже и для князей. Форма слов «ловища», «перевесища», «становища» показывает, что это были места, где происходила охота или бывали остановки в походе, места, наиболее выгодные для охоты или удобные для остановки. Припомним, что хождение за данью, как и на охоту, князья предпринимали всегда в сопровождении дружины и челяди – слуг, оттого и стан этого полка, или двора, по необходимости оставлял по себе знаменья, т. е. память и следы своего устройства и пребывания. Вообще ни один князь не оставил по себе такой земской и доброй памяти, как мудрая Ольга. За ее земским ликом, быть может, сокрылись и все земские заслуги

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.