Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле Страница 10

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Людовик Виалле

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-03 17:02:50

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле краткое содержание

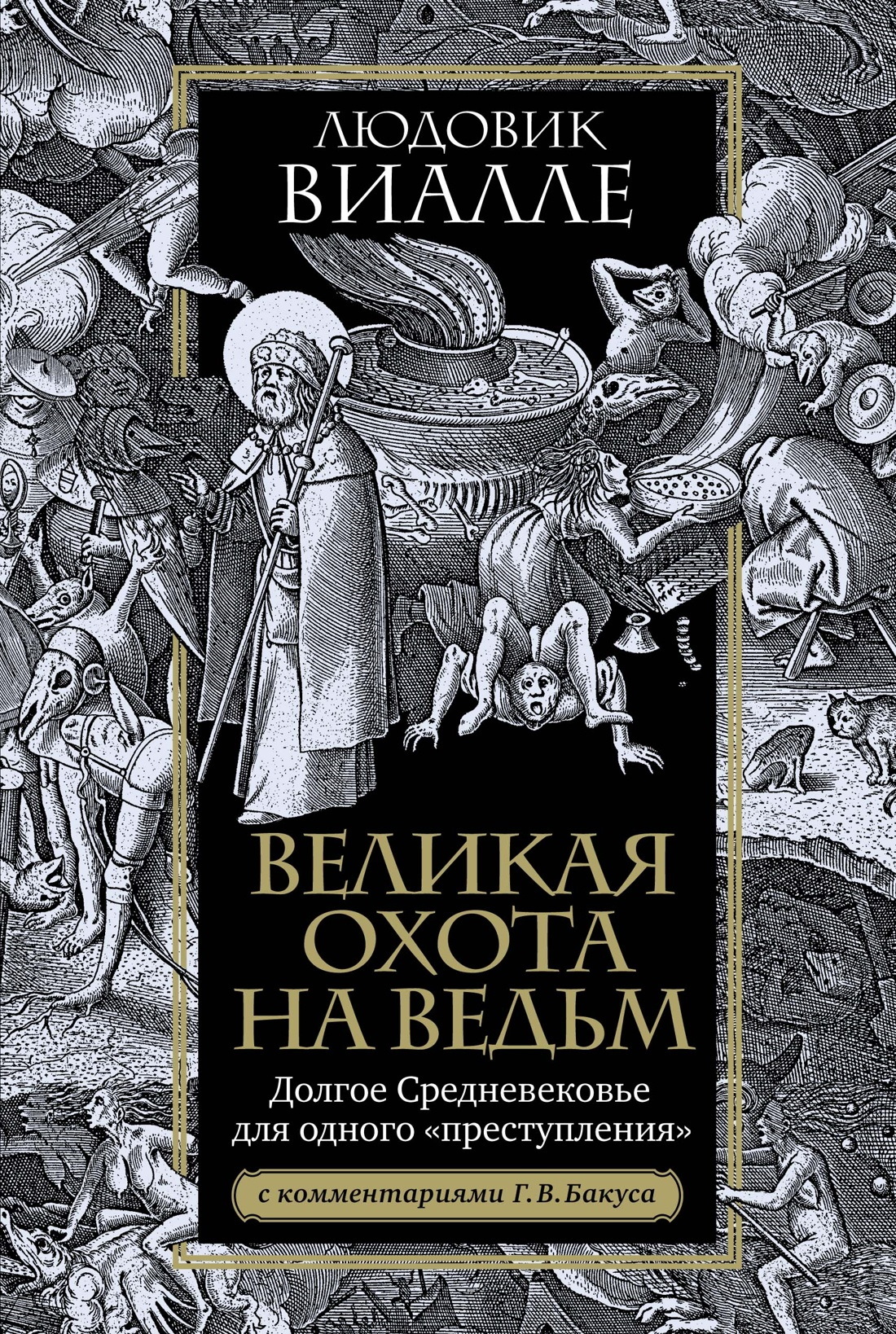

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле» бесплатно полную версию:Слова «охота на ведьм» рождают картины пожаров, страха и демонической красоты ведьм. В чем-то это справедливая, но однобокая картина. Мы не знаем психологии людей, живших более тысячи лет назад, а потому и не понимаем как современники ведьм относились к ним и почему и зачем их боялись. Были ли ведьмы на самом деле, их неожиданная близость современному психоанализу – это все есть в удивительной истории «Великой охоты на ведьм» Людвига Виалле. Подробнейший анализ этого явления – вот что предлагается вам на страницах этой книги.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Великая охота на ведьм. Долгое Средневековье для одного «преступления» - Людовик Виалле читать онлайн бесплатно

Однако даже спустя век после Вьеннского собора для «бегинок», ставших францисканскими «терциарками», жизнь отнюдь не напоминала спокойно текущую реку. Исследователи Бригитта Деглер-Шпендлер, а затем Бернард Найдигер показали особенности жизни терциариев в Базеле и их тесные связи, в частности, экономические, установившиеся в XIV веке между общинами Первого и Третьего орденов. Под сокрушительными ударами доминиканца Иоганна Мюльберга функционирование этой общины прекратилось в 1410–1411 годах, после нескольких лет ожесточенных ученых споров; в это же время с согласия городского совета разогнали общины терциарок и бегинок, связанных с францисканским орденом. Поднимаясь выше, к северу, и добравшись до Кельна, отношение местного патрициата к бегинажам[24] претерпело, как показал Жан-Клод Шмитт в работе «Смерть одной ереси»*, изменение, характерное для эволюции городов региона верхнего Рейна на рубеже XIV–XV веков.

Начиналась эра подозрения по отношению к искренности женщин-мистиков, хорошо проиллюстрированная особым положением Иоганна (фон) Мюльберга, гонителя бегинок и брата базельской святой Аделаиды (фон) Мюльберг, равно как и позиция еще одного доминиканца, Иоганна Нидера, присутствовавшего на Базельском соборе в качестве одного из наиболее влиятельных лидеров общественного мнения. В своем сочинении Formicarius («Муравейник»), завершенном где-то между 1436 и 1438 годом, он описал первые гонения на ведьм в Швейцарии и выразил скептическое отношение по отношению к женщинам-визионеркам, которых он подозревал в симуляции экзальтации и экстатического состояния, целясь своими подозрениями непосредственно в бегардов и бегинок. Время «живых святых» (santa viva), расцвет которых наблюдался в XII–XIII веках, постепенно завершался[25], уступая место времени ведьм и Великой охоте, что прошла через все раннее Новое время.

Что такое ведьма? Изобретение преступления ведовства

Договор с дьяволом

Если создание воображаемой секты путем объединения разнородных сообществ для XV столетия не являлось новшеством, то свойства, присущие стереотипу колдуна, стали только формироваться в это время. Колдун, с которым вели борьбу с XV по XVIII века, считался личностью, отвергавшей христианство, преданной дьяволу и оказывавшей ему знаки почтения, принимавшей участие в шабашах, куда он отправлялся по воздуху, и наводившей порчу на соседей и близких. «Совокупная концепция колдовства[26]», по определению Брайана П. Левака в работе «Охота на ведьм в Европе раннего Нового времени»*, или «совокупное преступление», определение Йоханнеса Диллигера в работе «Ведьмы и Магия»*, оба понятия, используемые историками, вполне ясно передают суть ведовства, состоявшего из целого комплекса элементов. Ни один из них не отличался новизной, новым являлось их включение в систему, фантастическую и в то же время связную с ними. Юридическое обоснование преступления ведовства имеет свою историю: в центре договор с Сатаной, тема, возможно, дающая наилучший пример (совместно с сексуальными отклонениями) того, как целый ряд стереотипных представлений, используемых в борьбе со средневековыми еретическими движениями, интегрировали в особую культурную конструкцию, каковой является понятие ведовства. Вместе с договором с дьяволом двумя другими важнейшими элементами выступают ночная встреча, именуемая шабашем, и полет, необходимый, чтобы прибыть на эту встречу… А как же иначе туда добраться?

Договор с дьяволом имеет давнее, возможно, восточное происхождение, и его отголосок мы находим в книге Исайи (28, 15), где говорится о ложных пророках: «Так как вы говорите: “Мы заключили союз со смертью и с преисподнею сделали договор: когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас, – потому что ложь сделали мы убежищем для себя, и обманом прикроем себя”». Первое упоминание о письменном договоре с нечистым мы встречаем в легенде о Василии Великом, епископе Кесарийском (330–379), чей слуга, желая соблазнить дочь сенатора, уступил требованию дьявола и отрекся от Христа, а потом покаялся. Известный на Западе рассказ о клирике греке Теофиле, который, разочарованный тем, что его не выбрали преемником епископа, заключил договор с нечистым через иудейского мага, сочинили, без сомнения, в первые десятилетия VII века. В IX веке рассказ перевели на латынь, и благодаря ему и легенде о святом Василии договор с дьяволом сделался популярной темой, версии которой, начиная с 1000 года, можно найти во множестве западных историй. Надо сказать, на протяжении веков разные еретические течения обвинялись во всех возможных извращениях на основании договора с печатью демона, поскольку этот стереотип оказался особенно актуален в борьбе с катарами и вальденсами. В умозаключениях теологов, именуемых «схоластами», и поставившими разум (ratio) на службу веры (fides), стремительно развивающаяся западная мысль приходит к выводу о тесной связи между магией и договором с дьяволом. В «Сумме теологии», написанной примерно около 1270 года, Фома Аквинский подвел под договор с дьяволом теорию, важность которой состояла в том, что заключившие договор становились идолопоклонниками и переставали благоговеть перед Богом. Под пером Фомы и другого доминиканца, обучавшегося в Парижском университете, Альберта Великого, было сформулировано различие между намеренным договором и договором по умолчанию; в первом договаривающийся открыто признавал дьявола своим господином, второй же заключался тайно, а договаривающийся хотел достичь своей цели, используя противоестественные средства. Но пока речь еще не шла об обязательствах, подписанных кровью и подтвержденных сексуальным актом, равно как и об участии в шабаше.

У адептов черной магии и колдунов конца Средневековья договор являлся письменным документом, составленным в момент принесения клятвы на верность и оказывания почестей дьяволу. Именно так говорит об этом анонимный трактат Errores Gazariorum («Заблуждения катаров», словом «катары» здесь обозначены колдуны), составленный около 1437 года в Альпах, возможно, инквизитором францисканцем Понсом Фежейроном. В то же самое время доминиканец Иоганн Нидер, встречавшийся с Фежейроном на соборе в Базеле в своем Formicarius («Муравейник»*), разоблачает тех, кто вступает в связь с дьяволом, присягая ему на верность, и видит в этом новую форму ведовства. Вместе с трактатом наместника сенешаля бальяжа княжества Бриансон Клода Толозана Ut magorum et maleficiorum errores manifesti ignorantibus fiant («Для того чтобы заблуждения чародеев и предсказателей были очевидны для тех, кто этого не знает»), написанного около 1436 года светским судьей, следовательно, человеком, состоявшим на службе короля, эти тексты являются основой радикальной демонологии, приближавшей Великую охоту. Поколением позже рвение подпитывалось трактатами Tractatus contra invocatores demonum («Трактат против призывающих демона») доминиканца Жана Вине, Flagellum hereticorum fascinariorum («Бич еретиков-чародеев») его собрата по ордену Николя Жакье и Flagellum maleficorum («Бич колдунов») профессора теологии Пьера Мамори. Все три сочинения, написанные между 1450 и 1462 годом, легли в основу капитального труда «Дьявол на шабаше»*, недавно созданного

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.