Война моторов. Крылья советов - Андрей Михайлович Мелехов Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Разная литература / Военное

- Автор: Андрей Михайлович Мелехов

- Страниц: 52

- Добавлено: 2025-09-05 05:03:47

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Война моторов. Крылья советов - Андрей Михайлович Мелехов краткое содержание

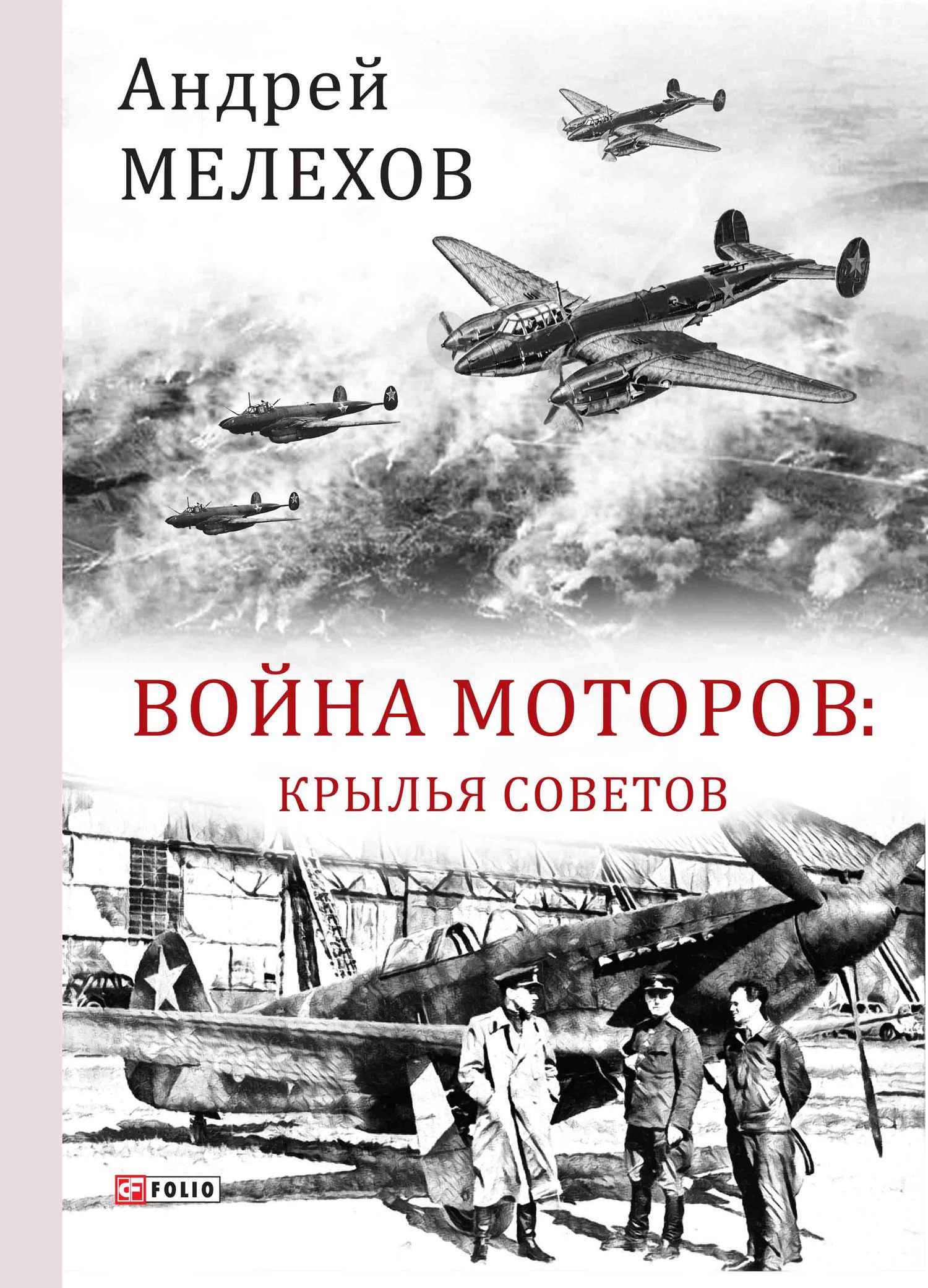

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Война моторов. Крылья советов - Андрей Михайлович Мелехов» бесплатно полную версию:«Война моторов: Крылья Советов» – аналитическое исследование, посвящённое советским авиамоторам и самолётам Второй мировой войны. Основным и, пожалуй, наиболее парадоксальным выводом работы стало то, что, в сравнении с остальными странами мира, в июне 1941 года военно-воздушные силы СССР находились на пике своего могущества. Это отражалось в количестве и уровне оснащённости имевшихся в их распоряжении самолётов, качестве подготовки экипажей, а также в боевом опыте, полученном советскими пилотами в ходе нескольких региональных конфликтов. В течение войны сравнительный «рейтинг» ВВС Красной Армии значительно снизился. Как это ни странно, данное обстоятельство не помешало «сталинским соколам» завоевать господство в воздухе и сыграть огромную роль в разгроме нацистской Германии и её союзников.

Война моторов. Крылья советов - Андрей Михайлович Мелехов читать онлайн бесплатно

Была у советской истребительной авиации летом 1941 года и ещё одна «фишка». Насколько удалось выяснить автору, в указанный период лишь ВВС РККА имели на вооружении и активно применяли неуправляемые ракеты – как для штурмовки наземных объектов, так и для атак на самолёты противника. Некоторые современные российские историки отмахиваются от этого важного преимущества: мол, прицельная стрельба неуправляемыми «эрэсами» не представлялась возможной, процент попаданий был ничтожным, подвешенные ракеты снижали скорость и т. д., и т. п. Словом, непонятно, зачем советские самолёты с этими неточными ракетами пролетали всю войну… Они, разумеется, правы: уровень точности попадания «эрэсов» действительно был очень скромным при ведении огня по наземным целям и становился совсем уж мизерным при стрельбе по воздушным мишеням. Скажем, для штурмовиков Ил-2 при залповой стрельбе по танкам восемью ракетами вероятность поражения цели составляла в среднем порядка 2,4 % (отметим, что в случае британских «тайфунов», оснащённых восемью неуправляемыми ракетами каждый, этот показатель был точно таким же – 2,4 %). Несколько ниже – когда речь пойдёт об ударной авиации – мы несколько более подробно поговорим о поражающих возможностях тех или иных видов авиационного вооружения. Пока же подскажу читателю, что расчётная вероятность уничтожения советского танка Т-34 штурмовиком Ju-87G-1, оснащённым двумя 37-мм пушками ВК 3.7, составляла в лучшем случае порядка 2,5 %. Аналогичный показатель бронированного штурмовика Hs-129B-2, на который устанавливалась 30-мм пушка МК 103, равнялся примерно 2 %. Иными словами, хотя точность ведения огня советскими «эрэсами» действительно колебалась в пределах 2–3 %, отмахиваться от этого вида оружия абсолютно некорректно. Нельзя забывать и о морально-психологическом аспекте боевого применения ракет: чуть позже автор постарается продемонстрировать, что «психический» эффект от использования «эрэсов» мог порой во много раз превосходить «чисто военный».

При попадании в танк набитый толовыми шашками неуправляемый реактивный снаряд часто мог не только вывести его из строя, но и полностью уничтожить.

Чтобы понять, почему по «глупому» советскому пути в итоге пошли «умные» немцы, американцы, англичане и японцы, надо отдавать себе отчёт в том, что же происходило, когда неуправляемая ракета таки во что-то попадала. Дело в том, что шансы на серьёзное повреждение даже легкобронированного танка 20-мм авиационным снарядом или пулями 12,7/13-мм пулемёта были статистически ничтожны. Даже боеприпасы большего калибра (например, 23 мм) часто рикошетировали при слишком малом угле пикирования на цель, а удачное попадание редко оказывалось фатальным для бронированной гусеничной машины. Мало годились указанные калибры и для поражения пехоты: осколочное действие авиационного вооружения было относительно незначительным. Бывали случаи, когда лётчик выживал после прямого попадания в тело или конечности 20-мм (и даже 40-мм!) боеприпаса. Довольно часто очередь из 2–4 снарядов 20-мм пушки мог пережить не только четырёхмоторный бомбардировщик, но даже одномоторный истребитель. Насколько известно автору, после прямого попадания крупнокалиберной неуправляемой ракеты не уцелел ни один самолёт. Именно по этой причине ракеты являлись незаменимым «психическим» оружием и могли эффективно использоваться для рассеивания плотного строя бомбардировщиков. Пилоты последних пытались инстинктивно увернуться от неточных, но смертоносных (и хорошо видимых во время полёта к цели) реактивных снарядов. В результате разрушения строя «бомберы» неизбежно становились гораздо более лёгкой добычей истребителей. При попадании в танк набитый толовыми шашками неуправляемый реактивный снаряд часто мог не только вывести его из строя, но и полностью уничтожить. То же самое касалось бронетранспортёров, грузовиков, вагонов и паровозов. А поскольку осколочный эффект подобного вида оружия (в отличие от авиационных пушек) был высоким, оно являлось весьма полезным и при атаке крупноразмерных целей – походных колонн, всяческих «скоплений», позиций артиллерийских батарей, аэродромов и пр.

В целом же, при анализе сравнительных таблиц Приложения № 1 складывается впечатление, что к началу Великой Отечественной войны СССР находился вполне «на уровне» в том, что касалось создания и массового производства вполне современных истребителей. Благодаря «королю высоты» МиГ-3 советские ВВС даже обладали значительным превосходством над всеми остальными условно «скоростными» истребителями мира. Интересно отметить и то, что больше в ходе войны подобная ситуация не повторялась. После 1941 года советским самолётам приходилось постоянно догонять непрерывно совершенствовавшиеся германские, британские, американские и даже итальянские модели. В 1944 году на вооружении Люфтваффе и Королевских ВВС появились первые реактивные истребители. На этом этапе СССР – несмотря на несколько запоздалое создание замечательных поршневых моделей (серийных Як-3, Як-9У и Ла-7, а также не дошедших до «серии» И-185, И-220, И-230 и И-225) – отстал, что называется, «навсегда». Весьма значительным являлось отставание и от изрядно потяжелевших поршневых истребителей союзников – британского «Спитфайра» Мк. XIVe и американских «Тандерболта» Р-47M/N и «Корсара» F4U-4. Простой пример: максимальная скорость самого «продвинутого» истребителя Лавочкина – Ла-7 – в победном 1945-м составляла 655 км/ч на высоте 5000 м с использовании форсажа (628 км/ч без форсирования). Так вот: в разгромном 1941 году МиГ-3 развивал 640 км/ч на высоте 7800 м при номинальном режиме работы двигателя.

Помимо скоростных характеристик и мощности вооружения, советские самолёты в 1945 году уступали своим зарубежным конкурентам и в том, что касалось высотности. Будучи – благодаря МиГ-3 – в 1941 году в числе мировых лидеров в условном рейтинге истребителей с выдающимися высотными характеристиками, к 1945 году СССР это лидерство полностью потерял, не имея ни одной серийной машины с надёжно работающим турбокомпрессором, двухступенчатым нагнетателем и/или системой впрыска закиси азота. О «высотном сдвиге», произошедшем в советском моторо- и самолётостроении в 1942 году, я уже писал в работе, посвящённой авиадвигателям, а потому подробно останавливаться на этой теме не буду.

Если говорить о скоростных характеристиках основных серийных машин, то наиболее «провальными» для советской истребительной авиации стали в этом плане вторая половина 1942 года и первая половина 1943-го. В этот период окончательно прекратилось производство МиГ-3, а тогдашние «яки», «лагги», первые Ла-5, импортные «киттихоуки» и «аэрокобры» откровенно уступали новейшим «мессерам» и «фокке-вульфам» практически по всем статьям. В «провальные» годы пришлось

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.