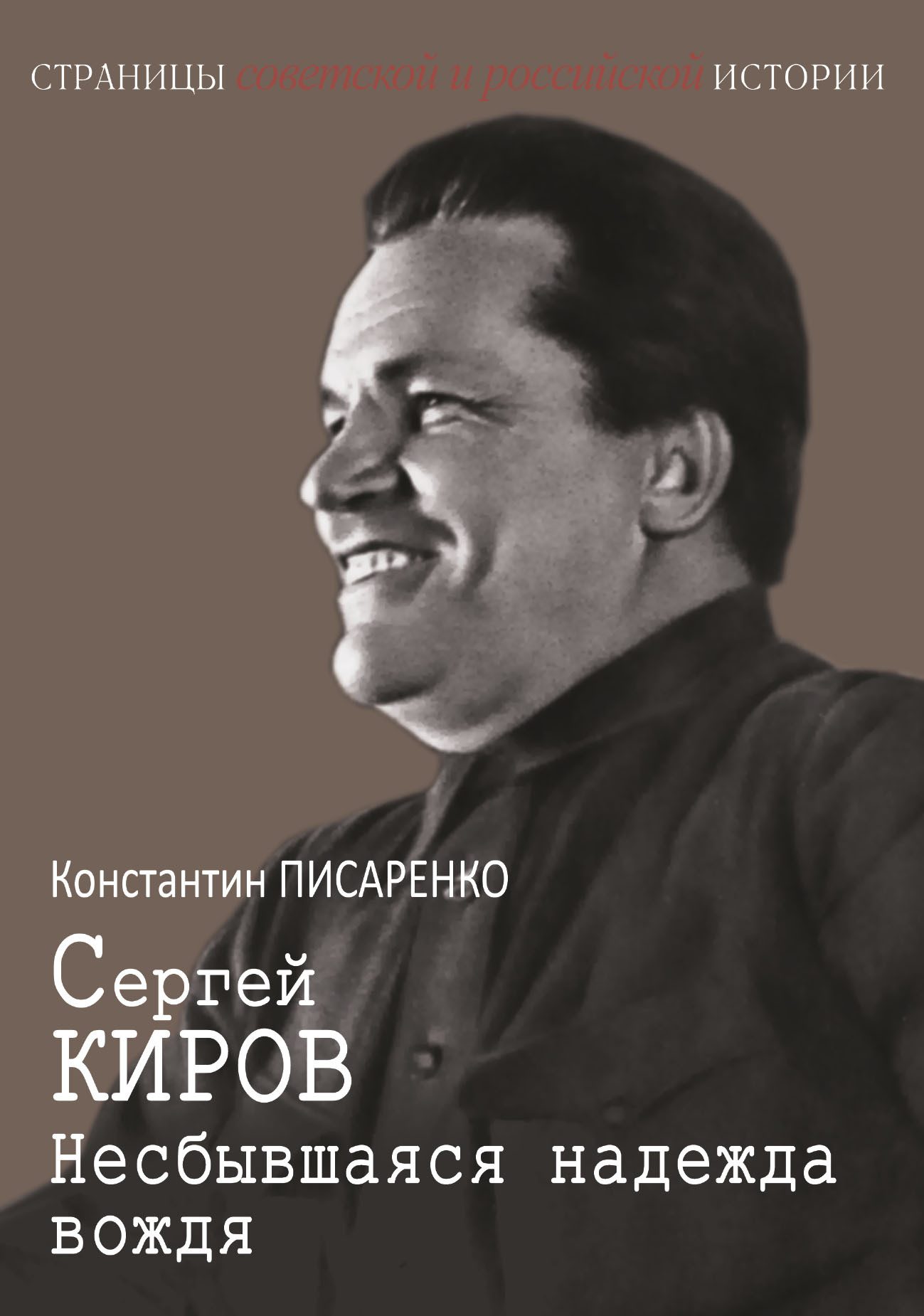

Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя - Константин Анатольевич Писаренко Страница 5

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Разная литература / Прочее

- Автор: Константин Анатольевич Писаренко

- Страниц: 26

- Добавлено: 2025-09-05 13:02:24

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя - Константин Анатольевич Писаренко краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя - Константин Анатольевич Писаренко» бесплатно полную версию:Сергей Миронович Киров – несомненно, один из самых популярных партийных вождей. В свое время его посмертный культ в большевистском пантеоне уступал по масштабам разве что ленинскому. А советская конспирология сделала его первой жертвой коварного сталинского плана по уничтожению «ленинской гвардии».

Подобная мифология на протяжении многих десятилетий препятствовала беспристрастному изучению этой весьма и весьма необычной фигуры. После первых революционных опытов Сергей Костриков-Киров явно утратил тягу к радикальным средствам исправления общества. Весь его дальнейший путь – это искусная партийная дипломатия и разрешение самых острых конфликтов, разгоравшихся в столицах, на Кавказе, на Каспии. Он проявил себя превосходным мастером улаживать равно межнациональные столкновения и фракционные разногласия. И, как видно из предлагаемого исследования, именно поэтому понадобился Сталину, который планировал произвести крайне важную для будущего СССР политическую реформу, причем без кровавых эксцессов.

Выстрел отчаявшегося партийного маргинала разрушил не только возникший правящий дуумвират Сталина-Кирова, но и ликвидировал возможность мирного преобразования властной вертикали. После этого трагедия Большого террора оказалась практически неизбежной…

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя - Константин Анатольевич Писаренко читать онлайн бесплатно

Вторую сообщил Константин (Дзахо) Гатуев, осетинский писатель и поэт, приятель Кирова: взять другой псевдоним предложил Розанов, но идею с месяцесловом подал член редакции Александр Тихонович Солодов. Листали настенный перекидной календарь и на дату вовсе не ориентировались. Остановились на имени Кир, в честь врача и христианского мученика Кира Александрийского. Но у всех в комнате имя вызвало ассоциацию с полководцем и персидским царем Киром II Великим[11]. Чье повествование ближе к истине? Похоже, что Гатуева. Он присутствовал при этом, Яковлев же с осени 1911 года находился в тюрьме, затем в ссылке. Да и мученицу Кириакию Кесарийскую почитали 7 июня, а не 25 апреля.

Впрочем, не исключено, что на псевдоним повлияло не только имя Кир, но и очень редкое выпадение в 1912 году на один день (25 марта) двух важнейших в православии праздников – Благовещения и Светлого Христова Воскресения. Называется оно Кириопасхой, и второй раз в XX веке она случилась в 1991 году. Учитывая, что поиск происходил 25 апреля, ровно через месяц после Кириопасхи, и Розанов, и Солодов, и Костриков, изучая месяцеслов, не могли не обратить внимание на достойный примечания факт, уникальный и к тому же очень символичный, если брать в расчет Кира-целителя, а не царя…

2. Между домом и приютом

Продолжим цитировать Кирова: «В самом раннем детстве лишился отца и матери и остался вместе [с] двумя сестрами на попечении своей бабушки, которая жила на трехрублевую месячную пенсию, т. к. покойный ея муж был николаевский солдат». Все верно, сирота, правда, при живом, много пившем и покинувшем семью отце, Сережа Костриков воспитывался женщинами – матерью и бабушкой. Мать Екатерина Кузьминична, дочь уржумского домовладельца из крестьян Кузьмы Казанцева, после «бегства» мужа «на Урал искать доходное место» бралась за любую работу, заболела чахоткой и умерла в декабре 1894 года, оставив на попечении свекрови Меланьи Авдеевны Костриковой восьмилетнего Сережу и двух девочек, одиннадцатилетнюю Анну и пятилетнюю Елизавету.

Сергей Костриков с бабушкой Меланьей Авдеевной и сестрами Анной и Елизаветой, 1904 г. [РГАСПИ]

Бабушка, взяв на себя заботы о внучках, внука пристроила в «дом призрения» Уржумского благотворительного общества. По нынешним меркам – в интернат. Ни солдатской пенсии, ни «ренты» с двух скромных квартир, сдаваемых внаём, ей не хватало, чтобы одеть, обуть и прокормить троих детей. Добрые люди советовали отдать в приют всех троих, но «благодетели» согласились взять одного – мальчика. Ведь о девочках старушка, прежде вынянчившая немало барских ребятишек, вполне могла позаботиться сама, имея собственный дом с квартирантами, тридцать шесть рублей в год «за мужа» и здоровую, бойкую козу Шимку… Кстати, присматривать за Шимкой, искать её, если куда убежит, собирать для «кормилицы» траву за городской чертой – первая серьезная обязанность маленького Сережи, который очень не хотел в приют… Плакал, упирался, обещал заработать недостающие деньги…

С конца лета 1895 года его дом – одноэтажный, вместительный деревянный особнячок в самом конце главной улицы города Воскресенской (ныне Советской). «Рядом – крутой высокий обрыв, внизу – речка Уржумка, за нею – обширные зеленые луга» и «покрытые лесами холмы». Распорядок в приюте – монастырский. Три раза в день – на молитву. В промежутках – занятие чем-то полезным: помощь по кухне, уборка, ношение воды с речки, починка обуви и штопанье одежды, плетение соломенных шляп, сумок, корзин, вязание чулок. Последнему Сергей научился ещё дома. Бабушкино влияние… Развеяться, поиграть в городки или лапту детворе можно во дворе, но за ограждение без воспитателя – ни ногой. Внутри – две спальни (для мальчиков и для девочек), уставленные деревянными топчанами с соломенными матрацами и серыми одеялами из грубого сукна. Столовая в полуподвальном помещении. Кормили воспитанников, строго соблюдая все церковные посты, а значит, не сытно…

Кострикову тогда повезло. По возрасту он подходил для учебы в приходской школе, которую (такой же деревянный домик вблизи приюта) и начал почти сразу посещать в первой половине дня. В ней «приютские» учились «читать, писать, считать» вместе с «городскими». Это во-первых. А во-вторых, вскоре после зачисления мальчика в «дом призрения» «надзирательницей» в нём стала молодая женщина Юлия Константиновна Глушкова, довольно набожная, но интеллигентная и с прогрессивными взглядами. Она навела порядок в непомерно избыточной трудотерапии, царившей в приюте до неё, показала себя строгой, требовательной, но справедливой, заботливой, а порой и ласковой воспитательницей. Именно Глушкова обратила внимание на способности Сергея, постаралась развить их и со временем сильно, по-матерински, привязалась к нему. Её усилиями Кострикова по окончании приходской школы осенью 1897 года за «средства благотворителей» зачислили в местное городское училище. Добиться благосклонности «благотворителей» к отроку помогала и Меланья Авдеевна, бывшая нянькой у детей некоторых из них.

В училище Сергей занимался средне, в основном получая за четверть четверки и тройки, редко пятерки. Хуже давался русский язык и Закон Божий, лучше – география, рисование и естествоведение. В первой четверти во втором отделении второго класса (в училище в каждом из классов, втором и третьем, обучались по два года) он пропустил по уважительной причине двадцать восемь уроков. Видимо, по болезни. И в том же учебном году (1898/99) – всплеск успеваемости по географии (две пятерки и две четверки в четвертях, пятерка за годовой экзамен). Можно предположить, что именно в «пропущенные» дни подросток прочитал понравившиеся ему две книги: «Дети капитана Гранта» Жюля Верна и «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Отсюда и интерес к школьному предмету, правда, краткосрочный. В следующем учебном году (1899/1900) по географии – стабильная четверка.

Сергей Костриков в группе учеников Уржумского городского училища. [РГАСПИ]

Во втором отделении третьего класса по всем предметам тройки и четверки, кроме гимнастики и… Закона Божьего! В чем дело? Во влиянии «надзирательницы» Юлии Глушковой? По крайней мере, она, к театру не равнодушная, водившая детей на любительские спектакли в «Народной аудитории», старом здании приюта, ту же привязанность к этому виду искусства своему воспитаннику привить сумела…[12]

Родную семью Сергей не забывал и, по воспоминаниям сестер, по воскресеньям, а часто и после уроков навещал их с бабушкой в том самом собственном доме с квартирантами на улице Полстоваловской (улица Кирова), построенном дедом Кузьмой Казанцевым. Мог забежать и на перемене. Благо училище в двух шагах, «наискосок», на углу улиц Полстоваловской и Буйской (Чернышевского). Здание приюта стояло гораздо дальше, за базарной площадью. По словам сестер, брат помогал им по хозяйству: то «разгребет снег на дорожках, подметет, то дров наколет, то подопрет колом пошатнувшийся забор в огороде, а то принесет воды с Шинерки», небольшой речки, притока Уржумки. А поход за

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.