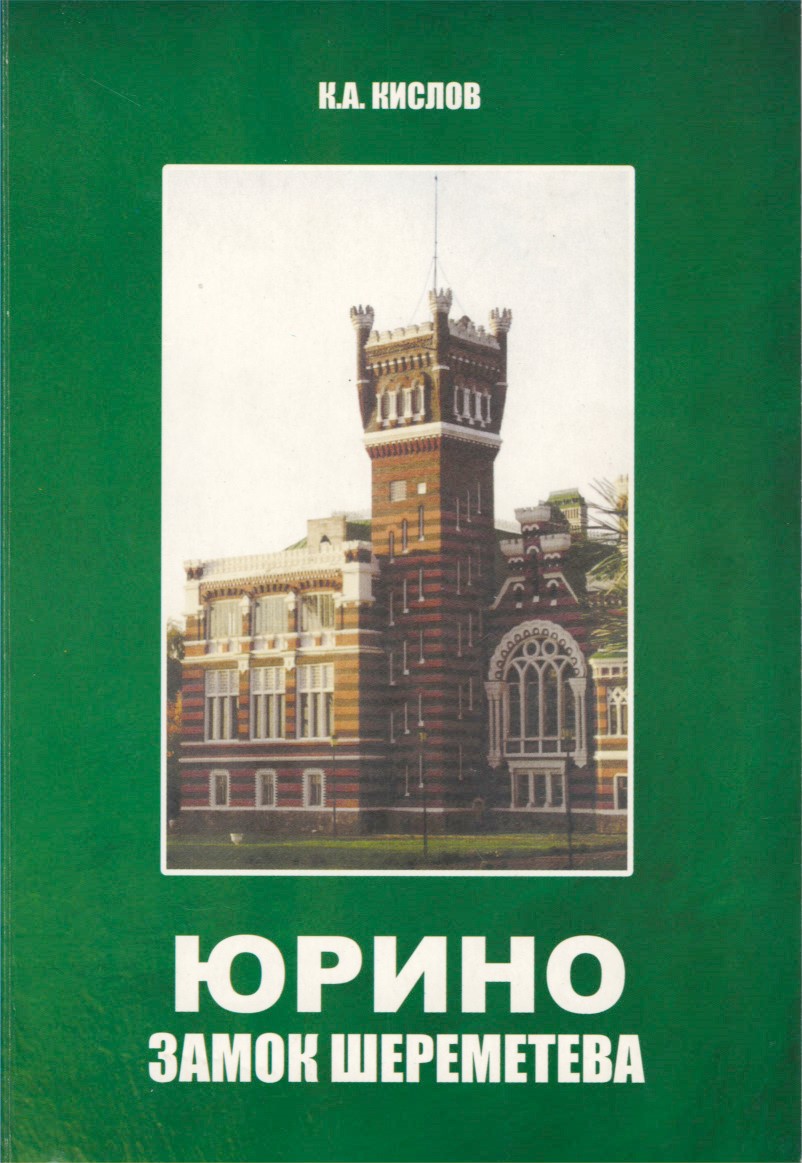

Юрино. Замок Шереметьева - Константин Андреевич Кислов Страница 3

- Категория: Разная литература / Гиды, путеводители

- Автор: Константин Андреевич Кислов

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-10-29 16:00:09

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Юрино. Замок Шереметьева - Константин Андреевич Кислов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Юрино. Замок Шереметьева - Константин Андреевич Кислов» бесплатно полную версию:отсутствует

(обсуждается на форуме - 4 сообщений)

Юрино. Замок Шереметьева - Константин Андреевич Кислов читать онлайн бесплатно

О той, далекой демидовской поре в Юрине ничего не сохранилось. Скорее всего, здесь у них ничего и не было капитального, построенного ими, кроме лесов и не слишком плодородной земли. Остался после них разве только «Сибирский колесник», проложенный по лесным дебрям, по которому гнали и везли людей к реке и далее – на седой Урал.

В Юрине, кроме подневольных людей, нечего было взять, и Демидовы расстались с ним. Сохранился такой документ:

«…Покупка доставшаяся мне по купчей двора его Императорского Величества от камергера Николая Никитина сына Демидова…»

Таким образом, у Юрина появился новый хозяин – действительный камергер двора его Императорского Величества Александр Алексеевич Жеребцов. К тому времени за Юрином числилось уже 1076 душ мужского пола.

Александр Жеребцов, по-видимому, недолго владел юринской вотчиной, он погиб или умер своей смертью, а его супруга Ольга Александровна поспешила продать Юрино. Вот эта расписка:

«1812 года, генваря дня я нижеподписавшаяся двора Его Императорского Величества Александра Алексеевича Жеребцова вдовствующая супруга его Ольга Александровна дала сию расписку генерал-майору и разных орденов кавалеру Василию Сергеевичу Шереметеву, в том, что продала ему Нижегородское свое недвижимое имение в Васильской округе, в селе Юрине с деревнями, написанными за мною по последней 6 ревизии 1076 душ с принадлежащими землями и рыбными ловлями за 350 000 рублей».

Овдовев, Ольга Жеребцова вскоре вышла замуж за Антона Ржевусского, позже ставшего свитским генералом Николая Первого. Она была старше своего нового супруга более чем на 20 лет. В этом случае о браке по любви говорить не приходится, тут вступают в действие другие мотивы. А если еще учесть, что Антон Ржевусский – родовитый польский аристократ, граф и к тому же родной брат Эвелины Ганской (Ржевусской), ставшей впоследствии женой Опоре де Бальзака, все произошло в светских обычаях того времени.

Кстати, старшая сестра Эвелины де Бальзак – Каролина Собаньская (Ржевусская), отличавшаяся «ангельской красотой» и отчаянным авантюризмом поступков. Чарующая красота одесской Афродиты (там она проживала) сводила с ума одновременно двух великих поэтов: Пушкина и Мицкевича. Они конечно же, и подумать не смели, что Каролина Собаньская – тайный агент Охранного отделения и приставлена к мятежным поэтам по специальному заданию – оба поэта тогда отбывали ссылку в Одессе. Много позже Каролина вышла замуж за французского писателя и драматурга Жюля Лакруа. Она прожила долгую жизнь и только перед смертью призналась супругу, к тому времени совершенно ослепшему, что она обманула его на целых 15 лет! Ей шел 92 год!

Таков еще один «родственный завиток» в истории села Юрина. Столь необычайно сложная, а порой драматичная история села и его месторасположения создавали ему широкую известность не только в российских дворянских кругах, но и за рубежом. Пожалуй, именно поэтому и покупали его с большой охотой представители высшего общества, но также быстро и избавлялись от него. Но к этому есть немало причин, о чем будет еще сказано.

Итак, что же оставили в селе Юрине после себя предшественники В. С. Шереметева? Этого мы, пожалуй, уже не узнаем: археологических раскопок на территории современной усадьбы не проводилось, старых строений не осталось. Скорее всего, здесь стояли деревянные особнячки да избы (флигели) для лакеев и крепостных девок, какие строились в усадьбах поместной знати. А господа жили в Петербурге либо где-нибудь за границей и появлялись в столь неблизких своих вотчинах разве только для того, чтобы отдохнуть от столичной суеты, помечтать, вдоволь поохотиться на дикого зверя и птицу, поразвлечься да проверить у старосты села или вотчинного писаря приходо-расходные книги.

Родословная Шереметевых уходит в глубину веков. Василий Сергеевич представляет собою одиннадцатое колено именитых российских бояр, а позже – дворян. Уже у колыбели будущего императора Петра Великого находились: бывший Киевский воевода Петр Васильевич Большой-Шереметев и его 20-летний сын, комнатный стольник Борис Петрович, будущий сподвижник императора Петра, фельдмаршал и первый на Руси граф.

Боевой генерал, участник суворовских походов, командир бригады Василий Сергеевич Шереметев доводится внучатым племянником фельдмаршалу и графу Шереметеву. А поскольку его дед Василий Петрович не мог унаследовать графского звания, вся Нижегородская, Богородско-Юринская ветвь Шереметевых считалась просто помещиками. Графами они не были. Однако Московский странноприимный дом, основанный графами Шереметевыми, граф Николай Петрович завещал Юринскому помещику Василию Сергеевичу Шереметеву. Здание это стоит и до сих пор. В нем – институт Склифосовского.

Генерал Василий Шереметев был женат на полтавской девице Татьяне Ивановне Марченко. В это время: с 1794 года он занимал должность военного и статского правителя Изяславской губернии, затем – Подольской и Волынской. Это был волевой и храбрый воин, пользовался вниманием и уважением А. В. Суворова (письма Суворова к нему сохранились в архивах). Даже английский поэт Байрон упомянул его имя в своей известной поэме «Дон-Жуан»:

«…Все ж об иных я должен говорить.

Шахматов, Шереметев, Разумовский,

Куракин, Мусин-Пушкин были там,

Погибель и позор суля врагам.

То были люди чести и совета,

которым был известен к славе путь».

30 сентября 1797 года в возрасте 44 лет Шереметев уходит в отставку. С семьёй он поселился в Нижегородской губернии, в селе Богородском, доставшемся ему по наследству. К этому времени за ним числилось в Московском и других наместничествах 3889 душ мужского пола.

Здесь, в Нижегородской губернии, он жил большой семьей.

У них было 4 сына и 3 дочери:

Сергей Васильевич (1792–1866 гг.)

Василий Васильевич (1794–1817 гг.)

Наталья Васильевна (1795–?)

Петр Васильевич (1799–1837 гг.)

Юлия Васильевна (1800–1862 гг.)

Николай Васильевич (1804–1849 гг.)

Елена Васильевна (данных нет, ушла в монастырь).

Не очень ладно и благополучно сложилась жизнь у детей Василия Сергеевича: второй сын, Василий Васильевич, молодой блестящий кавалергард и повеса, близкий друг поэта А. С. Грибоедова, в 1817 году убит на дуэли графом А. П. Завадовским. Поединок возник на почве ревности. Они оба были влюблены в танцовщицу Авдотью Истомину. Пушкин писал о ней:

«Блистательна, полувоздушна,

смычку волшебному послушна…»

Кстати, отец, узнав о гибели сына, обратился к Александру I с просьбой не предавать суду и не наказывать строго графа Завадовского. Просьба отца была удовлетворена.

Условия дуэли были настолько жестоки, что в зависимости от ее результатов (кто-то один из соперников непременно должен быть убит), поединок должны будут продолжить секунданты. Секундантом был А. С. Грибоедов, со стороны Шереметева – отчаянный бретер и задира, офицер лейб-гвардии уланского полка Александр Якубович, впоследствии член одного из тайных обществ декабристов, за что был судим и почти весь остаток жизни провел на каторжных работах, а

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.