Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) Страница 42

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Мать Мария (Кузьмина-Караваева)

- Страниц: 81

- Добавлено: 2025-08-29 12:01:35

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) краткое содержание

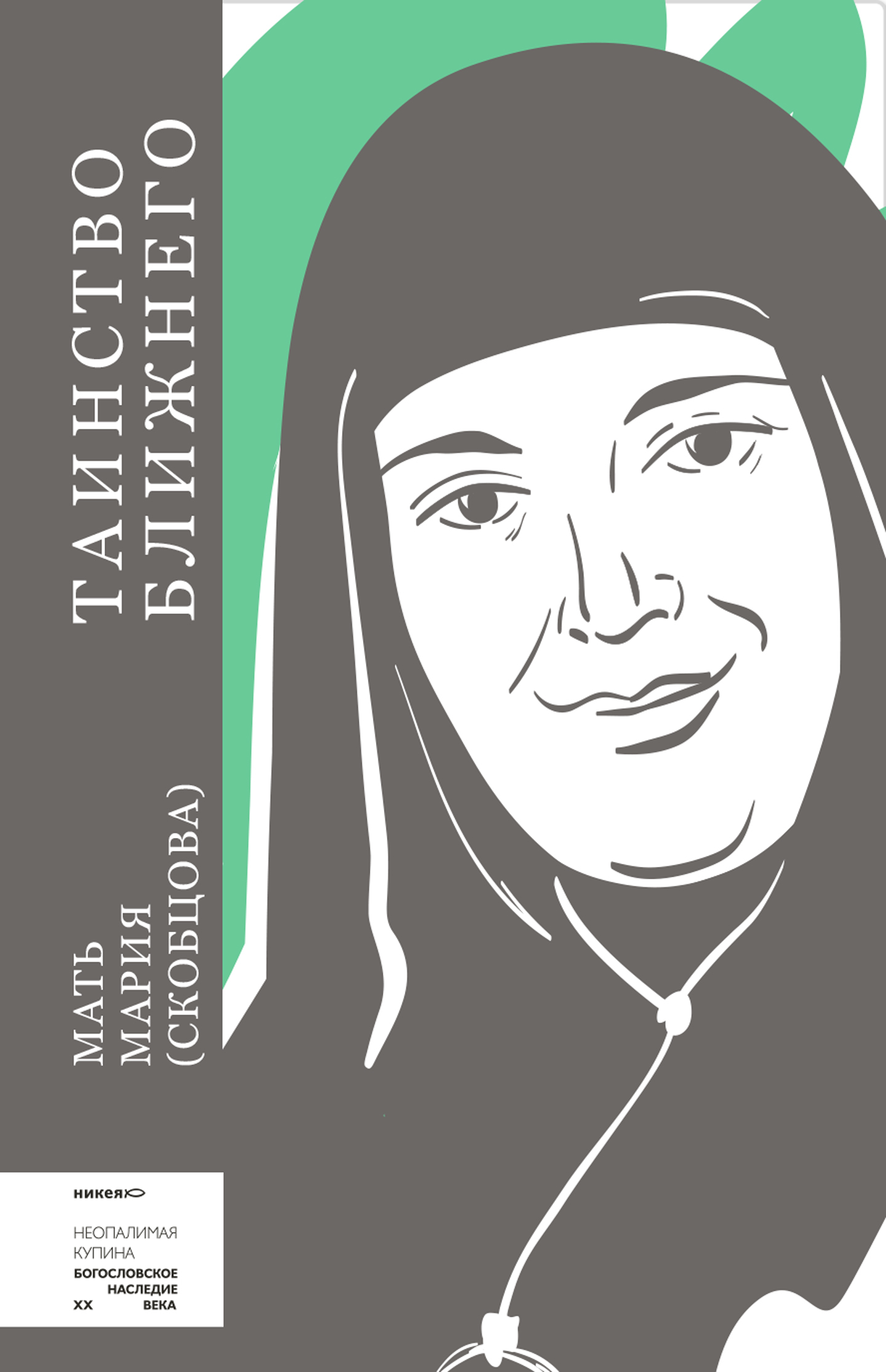

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева)» бесплатно полную версию:Богатое и чрезвычайно разнообразное наследие монахини Марии (Скобцовой, 1891—1945)' канонизированной Константинопольским Патриархатом как преподобномученица Мария Парижская, совсем недавно стало доступным российскому читателю. Одна из ярчайших наследниц русского Серебряного века, религиозный мыслитель, поэт, художник, чье творчество всегда было неотделимо от ее действий. Не было высказанной ею истины, которую она не подтвердила бы своей собственной жизнью, оборвавшейся в газовой камере лагеря Равенсбрюк.

В наш сборник вошли самые важные тексты матери Марии, сфокусированные на главных ее идеях – служении ближнему как своеобразному «таинству Церкви», свободе и радости как необходимых критериях истинного духовного опыта, разделении страдания ближнего до последней его глубины.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Таинство ближнего - Мать Мария (Кузьмина-Караваева) читать онлайн бесплатно

Но мы даже и не противопоставляем. Мы просто хотим жить так, как этому нас учит вторая заповедь Христова, определяющая собой все в отношении человека к этой его земной жизни, и мы хотим так эту нашу жизнь изживать, чтобы все те, кто вне ее, увидели и почувствовали единую спасительность, непревосходимую красоту, непреложную истинность именно этого христианского пути.

Удастся ли нам воплотить наши чаяния, мы не знаем. В основном это дело Божией воли. Но помимо Божией воли, Божией помощи и благодати, и к каждому из нас предъявляются требования – напрячь все свои силы, не бояться никакого самого трудного подвига, аскетически, самоограничиваясь, жертвенно и любовно отдавая души свои за други своя, идти по стопам Христовым на нам предназначенную Голгофу.

О подражании Богоматери[71]

Надо искать подлинные, религиозные, глубинные основы для того, чтобы понять и оправдать тягу к человеку, любовь к человеку, путь среди братьев, людей.

И с двух разных сторон звучат предостережения. С одной стороны, гуманистический мир, даже принимая основы христианской морали в межчеловеческих отношениях, просто не нуждается ни в каком их дальнейшем углублении, ни в каком их оправдании, не из них самих вытекающем. Он пребывает в трех измерениях, он этими тремя измерениями исчерпывает все бытие. С другой стороны, мир, связанный с Церковью, также предостерегает: зачастую сама тема человека кажется ему чем-то вторичным, удаляющим от первичного и единого, от подлинного Богообщения. Для него христианство – это отношение к Богу. Все остальное – христианствование или христианничанье.

Надо быть глухим к обоим этим предостережениям. Надо не только предполагать, надо знать, что первое из них, идущее из обезбоженного мира, уничтожает самую идею человека, который ничто, если он не образ Божий, а второе уничтожает идею Церкви, которая ничто, если не предполагает в ней и отдельного человека, и всего человечества.

Надо быть не только глухим к этим предостережениям – надо быть уверенным, что именно в вопросе о подлинном, религиозном, глубинном отношении к человеку встречаются все вопросы, как христианского, так и безбожного мира, что даже этот безбожный мир ждет от христианства его слова, единственного, способного все исцелить и восстановить, а может быть, иногда даже воскресить умершее.

А вместе с тем христианская душа, может быть, уже веками больна неким мистическим протестантизмом. Для нее полновесно звучат только сочетания двух слов: Бог и я, Бог и моя душа, и мой путь, и мое спасение. Современной христианской душе легче и естественнее было бы сказать: «Отче мой», чем «Отче наш», «избави меня от лукавого», «хлеб мой насущный даждь мне днесь» и т. д.

И на этих путях одинокой души, стремящейся к Богу, как будто бы все пройдено, все тропы измерены, учтены все подстерегающие опасности, известны глубины всех пропастей. Тут легко найти ведущих, будь то древние авторы аскетических книг или пропитанные их учением современные продолжатели древних аскетических традиций.

Но вот этот путь, ищущий настоящего религиозного отношения к людям, не хотящий ни гуманистического упрощения человеческих отношений, ни аскетического гнушения ими.

Прежде чем говорить о нем, надо понять, на чем базируется в своей мистической глубине та часть человеческой религиозной жизни, которая исчерпывается словами «Бог» и «моя душа».

Если мы ответственно и серьезно решим сделать евангельскую истину тем, на что должна равняться наша человеческая душа, то у нас не будет никаких сомнений, как мы должны поступать в каждом частном случае наших жизней: мы должны отвергнуться всего, что имеем, взять свой крест и идти за Ним[72].

Единственное, что нам Христос оставляет, это путь, ведущий за Ним, и крест, который мы, подражая Его голгофскому крестоношению, несем на своих плечах.

Можно вообще утвердить, что Христос нас призывает подражать Ему. В этом исчерпывающее значение всей христианской нравственности. И как бы по-разному ни понимался в различные века и у различных людей самый смысл этого подражания, к нему сводятся все аскетические учения христианства.

Пустынники подражают сорокадневному пребыванию Христа в пустыне. Постники постничают, потому что Он постничал. Молитвенники молятся по Его примеру, девственники соблюдают чистоту и т. д. «Подражание Христу» – не случайное заглавие книги Фомы Кемпийского, это общий завет христианской морали, как бы общее заглавие всей христианской аскетики.

Я не буду сейчас пытаться характеризовать различные направления этого подражания, а иногда, может быть, и уклонения от того, что в Евангелии определяет путь Сына Человеческого на земле. Этих различных толкований столько, сколько людей, а уклонения неизбежны, потому что человеческая душа больна грехом и смертной немощью.

Важно другое. Важно, что во всех этих разнообразных путях Самим Христом узаконено это одинокое стояние человеческой души перед Богом, это отвержение всего остального, то есть всего мира: отца и матери, по точному выражению Евангелия[73], не только близких живых, но и близких непогребенных покойников, – всего, одним словом. Голая, одинокая, от всего освобожденная, душа видит только образ Христов перед собою, по Его примеру подымает крест на плечи и за Ним идет, чтобы принять свою безрассветную Гефсиманскую ночь, свою страшную Голгофу, и через нее пронести веру в воскресение, в незакатную Пасхальную радость. Тут как будто действительно все исчерпано словами: Бог и моя душа. Все же остальное – это то, от чего Он призвал меня отречься, – значит, ничего остального и нету, – Бог, – и моя душа, – и ничто. Нет, не совсем ничто. Не с пустыми руками стоит человеческая душа перед Богом. Полнота такова: Бог – и моя душа – и крест, поднятый ею. Есть еще крест.

Значение и смысл креста неисчерпаемы. Крест Христов – вечное древо жизни, непобедимая сила, соединение неба с землей, орудие позорной казни. Но что такое крест в путях подражания Христу, чем наши кресты должны походить на единый крест Сына Человеческого? Ведь даже и на Голгофе стоял не он один, а было три креста: крест Богочеловека и кресты двух разбойников. Не есть ли эти два последние креста как бы символы всех человеческих крестов,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.