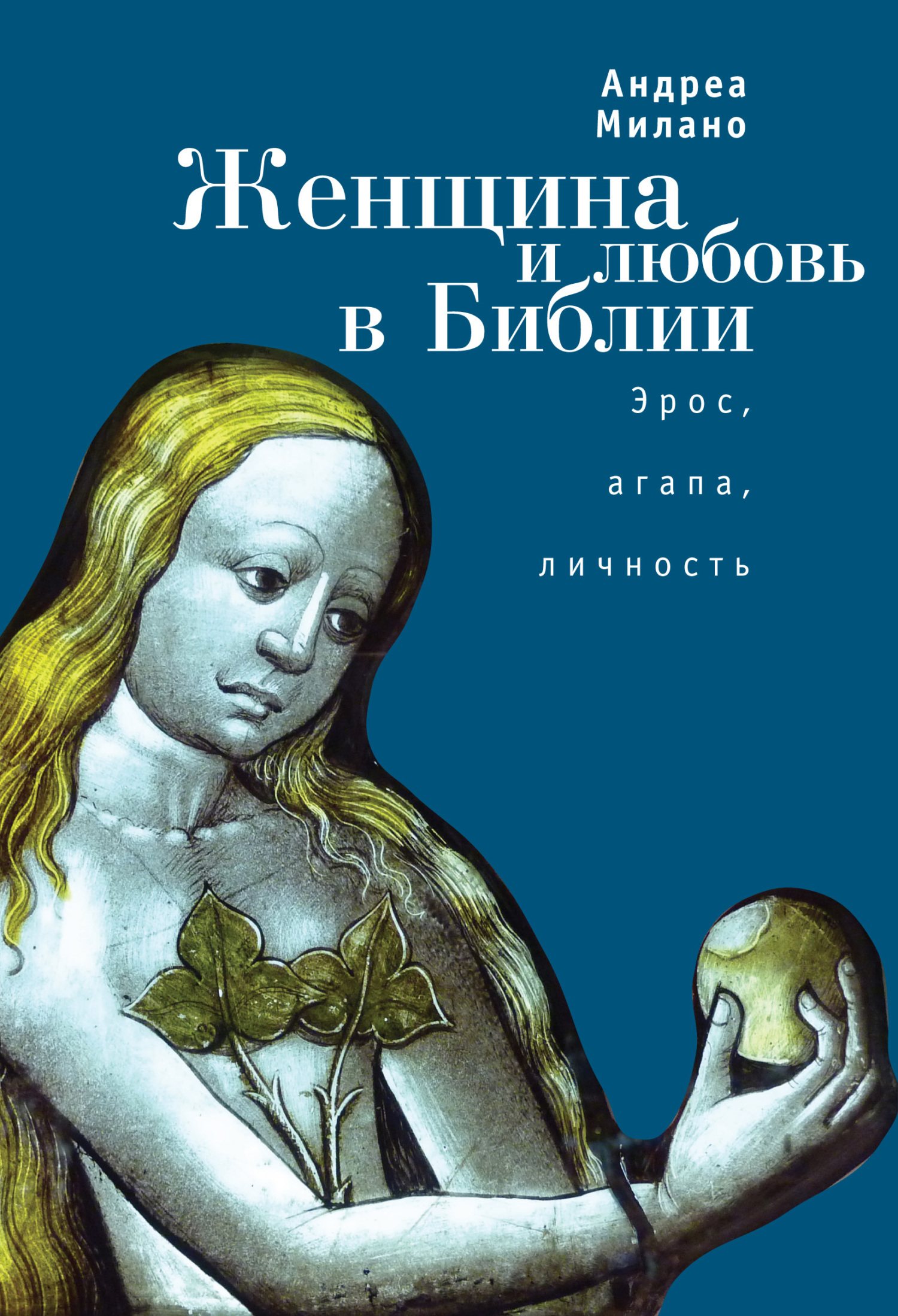

Женщина и любовь в Библии - Андреа Милано Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Религиоведение

- Автор: Андреа Милано

- Страниц: 21

- Добавлено: 2025-08-26 14:03:44

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Женщина и любовь в Библии - Андреа Милано краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Женщина и любовь в Библии - Андреа Милано» бесплатно полную версию:Автор книги, профессор Неаполитанского университета, теолог и священник, подготовил фундаментальный ответ на вызов современных феминисток, утверждающих, что Библия в течении долгих веков способствовала закабалению женщины. Детально реконструировано действительное положение женщины – от ветхозаветных персонажей до Девы Марии, как в Священном Писании, так и Предании, а также проанализировано с философских и богословских позиций само понятие «любовь» и судьба двух его ипостасей – «агапы» и «эроса».

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Женщина и любовь в Библии - Андреа Милано читать онлайн бесплатно

Можно уточнить, что, собственно говоря, Книга Бытия не является «повествованием», а относится к «жанру наставления»:

только в переносном смысле, т. е. согласно манере выражения и классификации жанра, можно сказать, будто в Быт 1 «рассказывается» о сотворении мира. В этом квази-рассказе отсутствует драматизм, которым отличается изложение событий в Быт 2; последнее и вправду является рассказом в собственном смысле слова[86].

Но в любом случае вместе с «абсолютным началом» Быт 1–3 охватывает ряд «относительных начал», помещенных внутрь уже начавшего свое становление космоса. Собственно «первыми рассказами о сотворении» как раз и являются главы 2 и 3 Книги Бытия, где изображаются появление первого человека, его дифференциация на мужское и женское начала, а после грехопадения и изгнания из Рая – череда жизни и смерти, добра и зла, радостей и страданий.

Такие «рассказы» можно определить как «символико-поучительные», с характерной «этиологической» направленностью. Она выражается в попытке разгадать загадку о том, как и почему появились мир и человек, почему они таковы, какими мы их видим, причем это разгадывание происходит при наличии у нас каждодневного очевидного опыта. «Этиология» – это «герменевтический круг»: средство интерпретации, когда настоящее пытаются объяснить исходя из первопричины, а первопричину – исходя из настоящего. В Книге Бытия «этиология» преследует не чисто спекулятивную цель – она хочет служить наставлением о жизни согласно божественному порядку творения. Поскольку же сей порядок нарушен грехом, то «этиология» сообщает и правила, выработанные премудростью, которая в точном соответствии с божественным планом искупления делает вполне возможным отрадное и счастливое существование перед Богом.

Подобная экспликативная направленность приобретает, разумеется, вид символа и поэтому как бы выходит за рамки логики и рациональности, ускользая в мир воображения и мифа. Культурной антропологии хорошо известны «рассказы о происхождении», прибегая к которым различные культуры пытались раскрыть тайну происхождения мира и человека. Этнология долгое время считала эти сказания иррациональными или в лучшем случае до-логическими. Прежде в научной дискуссии преобладала позитивистская схема эволюционного перехода от мифа (μυθος) к логосу (λόγος) со всеми его вариациями; она и теперь сохраняет определенное влияние. Однако сейчас все-таки можно согласиться с тем, что «рассказы о происхождении» относятся не к сфере tout court[87] иррационального, а к сфере «вне-обычного», т. е. такого, о чем можно говорить лишь в намеренно «мифологической», а значит, символической форме. Символ высоко ценится, в частности, в феноменологии и герменевтике, которые признают в нем нечто «большее, чем смысл», не сводимое к обычным правилам логики. Но символ, открывая дорогу множеству противоречивых или двусмысленных интерпретаций, связан с рискованной и затруднительной дешифровкой. И всё же необходимо признать силу, действенность, особую «резонность» символа именно потому, что он, как говорит Поль Рикёр, donne à penser – заставляет думать. Символ побуждает и вынуждает принять от его не всегда легкого и понятного смысла герменевтический вызов, касающийся проблематичной неоднозначности и красноречивого многообразия. Мы уже давно живем в мире символов так же, как в мире чувственном и духовном (Э. Кассирер). Какой лес символов раскинулся в Библии, какой огромный мир значений порождает разнообразие ее жанров и стилей, сколько и каких «шифров» – загадочных и в то же время поддающихся разгадке – кроется в ней и в особенности в Книге Бытия[88]!

Если это так, то текст Быт 1–3 не вступает в противоречие с «наукой», в частности с эволюционизмом, при этом в нем осознанно отвергаются мифологические теогонии и космогонии «язычников» (наши утверждения – не «демифологизация», а скорее интерпретация). Иначе говоря, нельзя считать возмутительным предположение, что, как уже сказано, «рассказы о сотворении» в Бытии представляют собой «результат дедуктивной игры, начинающейся с последующего опыта и экспериментирования»[89].

Теперь стало очевидным, что корпус первых пяти книг Библии, именуемый Пятикнижием, – это конечный пункт сложной и до сих пор вызывающей споры работы. Он явно «дистанцируется от собранных там преданий, передавая их новым языком в измененной форме, более строгой и скрупулезно разработанной вплоть до выбора каждой лексической единицы»[90].

В силу этого первая книга Пятикнижия – Бытие – не претендует быть прямой хроникой и еще меньше «научной» книгой, самодостаточной и авторитетной. Но благодаря своему языку и символам этот текст обладает поразительной мощью и заключает в себе

барочное развитие основной темы в произведении огромного размаха, которое с литературной точки зрения не могло быть написано спонтанно и даже не было плодом усердного построения классической совершенной гармонии. Но он является конечным результатом процесса, доведенного до пределов возможного и поддающегося прочтению, и совершенно ясно, что ему должна была предшествовать подготовительная работа[91].

На беспредельном горизонте, раскрытом Книгой Бытия, человек появляется как сотворенный или, точнее, вылепленный Богом. Он назван «Адамом», потому что взят из земли [ «праха земного»] (adamâ – глина), в отличие от всех остальных существ; к тому же он оживлен непосредственно Богом, его «дыханием жизни» (nismāt hajjīm), дабы стать «душою живою» (néfeš hajjā). Поселенный в саду, «чтобы возделывать его и хранить его» (Быт 2:15), человек всё же обеспокоен: он страдает от одиночества и потому, владея всем, недоволен. Погруженный Богом в «крепкий сон» (tardēmâ), при пробуждении человек-мужчина оказывается рядом с женщиной, помощницей ('ēzer), подобной ему, похожей на него своим видом. Ее приводит к Адаму сам Бог[92].

Не будет безосновательным преувеличением утверждать, что в этих немногих, но существенных деталях в Бытии подчеркивается принципиальное равенство в различии женщины и мужчины и вместе с тем сила и благородство их влечения друг к другу. Женщина создана не из земли, как Адам, а из «ребра», что значит из средоточия его существа. Вот почему при виде первой женщины первый мужчина, пьянея от счастья, восклицает: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей!» (Быт 2:23; ср.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.