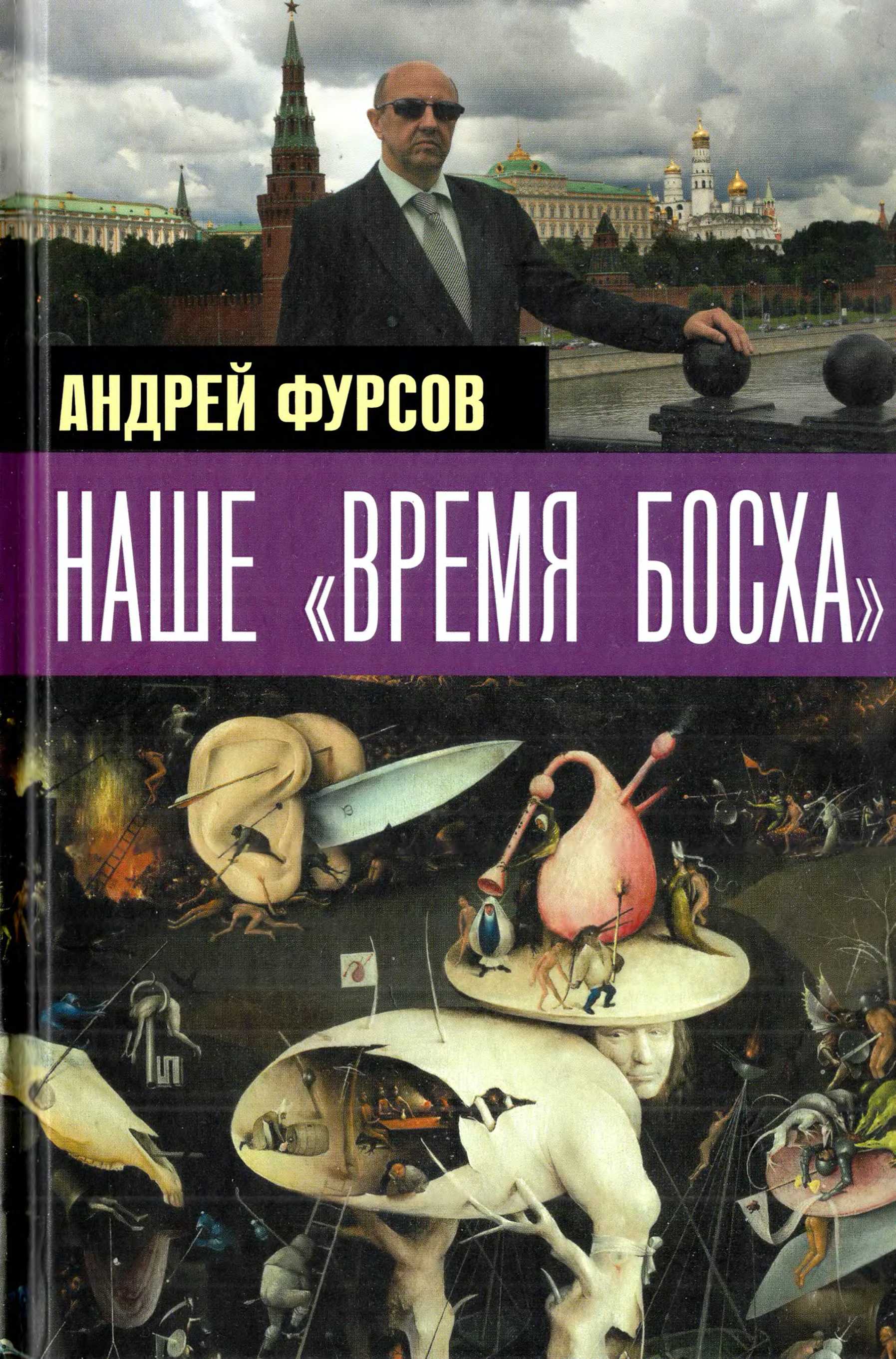

Наше «время Босха» — 2023 - Андрей Ильич Фурсов Страница 30

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Андрей Ильич Фурсов

- Страниц: 96

- Добавлено: 2025-08-29 18:02:47

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Наше «время Босха» — 2023 - Андрей Ильич Фурсов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Наше «время Босха» — 2023 - Андрей Ильич Фурсов» бесплатно полную версию:Сборник статей и интервью историка, обществоведа и публициста А.И. Фурсова посвящён нынешней сложной ситуации в мире, времени потрясений и тревог за будущее нашего государства и его граждан. Тенденции мирового развития, важнейшие события последних лет, влияющие на действия ключевых политических и экономических игроков сегодня, борьба различных исторических сил за будущее России и других стран, инклюзивный капитализм, планы ультраглобалистов — вот лишь некоторые вопросы, над которыми размышляет автор. Кроме того, читатель сможет познакомиться с перспективными оценками учёного, основанными на анализе прошедших и текущих событий, и найти ответ на вопрос о том, каким образом время Босха (XV–XVI вв.) связано с современностью.

Книга будет полезна всем читателям, которые интересуются мировой политикой и хотят быть готовыми к грядущим изменениям на мировой политической арене.

Наше «время Босха» — 2023 - Андрей Ильич Фурсов читать онлайн бесплатно

Проблема расширения индустриальной зоны значительно более остро стояла перед промышленным капиталом Запада, чем перед СССР. Дальнейшее развитие индустриального капитализма на Западе при всё нараставшей угрозе перепроизводства товаров требовало деиндустриализации остального мира, прежде всего соцлагеря, особенно СССР и ГДР, но с соцлагеря начинать было невозможно. Поэтому под видом борьбы за экологию Запад предложил экономическую программу фактического торможения промышленного роста «в интересах человечества» всему миру и прежде всего СССР. Это было сделано по линии Римского клуба. Предложение было с восторгом принято, особенно той частью советской верхушки, которая стремилась «войти в Запад». Разумеется, Запад не собирался сходу, в краткосрочной перспективе уничтожать СССР как промышленно-экономический (военно-промышленный) комплекс, это было невозможно. Но в долгосрочном проекте будущего глобального мира индустриального социализма (или тем более постиндустриального) вообще не должно было существовать — он должен был быть поглощён и растворён в глобальном мире, где доминировал Запад. Программа Римского клуба сохраняла высокоразвитое ядро только на Западе.

Если для промышленного капитала Запада системный антикапитализм был краткосрочно, тактически приемлем, хотя эта приемлемость в 1970-е гг. становилась всё более напряжённой, то для финансового капитала (усиливавшегося по мере ослабления промышленного), с одной стороны, и набиравшей силы корпоратократии — с другой, для их мира (глобального по своей сути) системный антикапитализм вообще был не нужен, он не должен был существовать, причём если не в краткосрочной, то как минимум в среднесрочной (10–15, самое большее 20 лет) перспективе.

Иными словами, в результате произошедших в 1970-е гг. (плюс-минус 2–3 года) изменений в капиталистической системе системный антикапитализм (с точки зрения этих изменений и сил, их воплощавших) утратил право на существование. Причём произошло это как раз тогда, когда советская номенклатура отказалась от рывка в посткапитализм. Во-первых, она начала консервировать антикапитализм, который, несмотря на статус сверхдержавы и великолепные экономические показатели 1970-х гг., системно-исторически отработал своё, причём не только в страновом, но и в мировом плане. Начиналась новая эпоха, и только превращение в посткапитализм не просто позволяло СССР сохраниться, делало адекватным ей, а превращало его в первопроходца и хозяина будущего. Во-вторых, верхушка номенклатуры усилила интеграцию СССР в капсистему: за глобально-экологической наживкой последовала политическая — детант. И её советская номенклатура тоже проглотила.

В 1982 г. в США произошло внешне незначительное, но, как это нередко бывает в истории, очень важное, с далеко идущими последствиями событие. Будучи избранным президентом США, Р. Рейган решил проверить, насколько точны прогнозы ЦРУ относительно перспектив развития СССР. В них утверждалось, что экономика СССР, несмотря на все трудности, развивается по восходящей и к концу 1990-х гг. достигнет весьма высоких экономических показателей. Сходные прогнозы давала израильская разведка. Рейган распорядился создать три аналитико-прогностические группы под руководством физика М. Гелл-Мана, создателя Института Санта-Фе (SFI); социолога Рэндалла Коллинза, связанного с семьёй Бушей; Б. Боннера. Группы, работавшие независимо друг от друга, через несколько месяцев выдали практически одинаковые результаты. Они прогнозировали мощный кризис, который должен был потрясти капсистему, придя двумя волнами. Первая — в 1987–1988 гг., вторая, намного более мощная, с ощутимыми политическими последствиями во всём западном мире, — в 1993–1994 гг.

Согласно прогнозам, экономика соцлагеря должна была выйти из кризиса с меньшими потерями, чем капиталистическая: в первом случае производство сокращалось на 10–12 %, во втором — на 20 %. Аналитики предсказывали, что на волне кризиса весьма вероятен приход к власти в Италии и Франции коммунистов (самих по себе или в союзе с «левыми»), в Великобритании — левых лейбористов; в крупнейших городах США прогнозировались мощные негритянские бунты. Разумеется, мы не должны забывать, что коммунисты Италии, Франции и Испании были те ещё коммунисты — прома-соненные «еврокоммунисты» (символично, что генсек итальянской компартии Энрике Берлингуэр был сыном одного из наиболее видных масонов Италии); однако Рейгана и Ко приход к власти даже таких сил на фоне переживающих не лучшие дни США напугал.

С момента получения прогнозов трёх групп «окончательное решение советского вопроса» стало задачей № 1 администрации Рейгана, широкого круга его союзников и тех сил, которые стояли за ним. Но это окончательное решение не могло быть достигнуто военным способом извне, СССР можно было ослабить только изнутри — экономически, политически, культурно-психологически. Сделать это можно было, только изменив социально-экономический строй СССР и уже на этой, и только на этой основе превратив его в то, чем была Российская империя в конце XIX — начале XX в., — в слаборазвитую страну, сырьевой придаток ядра капсистемы (Запада), зависимый от него технологически, финансово и идейно-культурно. Уже на второй год президентства Рейгана в сверхсекретном режиме в количестве 30 экземпляров была подготовлена директива NSDD-75 “US relations with USSR”. В ней чётко фиксировалась цель: не уничтожение СССР, а изменение социально-экономического строя, в котором, в частности, говорилось о том, что главным средством изменения советского строя должно стать содействие экономическим операциям партноменклатуры и КГБ на мировом рынке и оказание технологической помощи советской экономике.

Расчёт здесь ясен: внешнеэкономические операции, осуществлявшиеся определённым сегментом парт- и ГБ-номенклатуры, всё больше интегрировали верхушку СССР в капсистему и таким образом подрывали советский строй изнутри; технологическая помощь осуществлялась прежде всего тем сегментам советской экономики, которые тесно контактировали с Западом и развитие которых блокировало реальное развитие СССР, ну а сверхзадача — усиление кризисных тенденций в советской экономике. Таким образом, в 1983 г. Запад, США от политики внешнего воздействия на СССР (сдерживание, локальные конфликты) перешли к стратегии внутрисистемного разложения противника, т.е. перенесли военные действия на его территорию, только военные действия носили организационный характер. При этом речь не шла о геополитическим уничтожении СССР, в лучшем случае — о реконфигурации: для начала «СССР минус Прибалтика и что-то ещё». Вышло иначе, и связано это, с одной стороны, с тем, что в процесс активно вмешались иные силы на Западе, с другой — и это главное — свою роль сыграл советский фактор, действия тех сил внутри СССР, которые не имели намерения разрушать страну, но ставили задачу изменить строй (а получилось «хотели как лучше, а вышло как всегда»). Таким образом, их задача и задача американцев формально совпали — формально, поскольку советский сегмент не собирался превращать СССР в слаборазвитую, зависимую от Запада страну. Однако произошло иначе: «западники» оказались умнее, сильнее, изощрённее. Ну и, конечно же, «случай — Бог-изобретатель», роль которого резко возрастает во время системных и структурных кризисов, случай — это в известном смысле их закономерность. Проблема совпадения задач сил по разные стороны системных баррикад — отдельный вопрос, а сейчас имеет смысл отметить тот факт, что пессимистические для капитализма прогнозы были сделаны в это же

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.