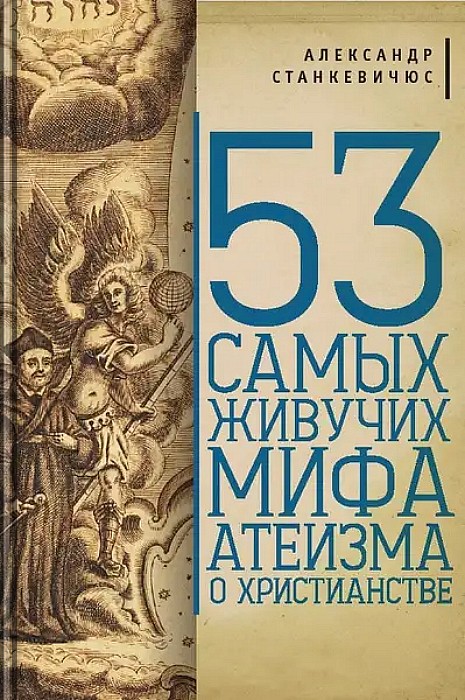

53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Александр Монович Станкевичюс Страница 18

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Прочая научная литература

- Автор: Александр Монович Станкевичюс

- Страниц: 77

- Добавлено: 2025-09-04 11:03:22

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Александр Монович Станкевичюс краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Александр Монович Станкевичюс» бесплатно полную версию:Сколько людей сожгла инквизиция, считали ли люди Средневековья Землю плоской, создавал ли Константин Великий канон Нового Завета, сжигала ли Католическая Церковь рыжих женщин, были ли крестовые походы агрессией христианского мира против Востока — на эти и многие другие вопросы вы найдете ответы в этой книге.

История христианства является, пожалуй, самой благодатной почвой для построения различного рода коммерчески выгодных гипотез, теорий заговоров, для недобросовестных историков и прочих нелицеприятных явлений. В этой книге сделана попытка разобрать одни из самых популярных и живучих мифов о христианстве, культивируемых атеизмом.

53 самых живучих мифа атеизма о христианстве - Александр Монович Станкевичюс читать онлайн бесплатно

Действительно, истина излагается и выражается по-разному и различными способами в текстах исторических, пророческих, поэтических или в других «речевых жанрах». Поэтому нужно, чтобы толкователь исследовал смысл, который священнописатель хотел выразить и выразил в определенных обстоятельствах, соответственно условиям своего времени и своей культуры, посредством употреблявшихся в его время литературных жанров. Ведь для правильного понимания того, что священнописатель хотел утверждать своим писанием, нужно обратить должное внимание как на привычные, прирожденные способы восприятия, изъяснения и повествования, бытовавшие во времена агиографа, так и на те, что в ту эпоху повсеместно употреблялись в общении людей друг с другом. Но, так как Священное Писание надлежит читать и толковать с помощью того же Духа, под воздействием Которого оно было написано, для верного выяснения смысла священных текстов нужно не менее усердно обращать внимание на содержание и единство всего Писания, учитывая живое Предание всей Церкви и согласие веры. Задача же экзегетов — согласно этим нормам, способствовать более глубокому пониманию и изложению смысла Священного Писания, чтобы, благодаря этому изучению, в некотором смысле подготовительному, вызревало суждение Церкви. Ибо все, что было сказано о толковании Писания, в конечном счете подлежит суждению Церкви, которая исполняет Божественное поручение и служение: хранить и толковать слово Божие.

В православной традиции Новейшего времени выражается сходный взгляд на авторство Библии. На I Конгрессе православных богословов в Афинах (ноябрь 1936 г.), в частности, был выражен следующий тезис:

Механически-буквальное понимание богодухновенности священных книг — достояние иудейского и консервативного протестантского богословия — не может быть защищаемо православными богословами, как уклоняющееся в, своего рода, «монофизитство», а должно быть исправлено в свете Халкидонского догмата о богочеловечестве. Участие в написании Библии человеческого элемента с его ограниченностью объясняет особенности ветхозаветных книг как исторических источников, их ошибки, анахронизмы, которые могут быть исправлены внебиблейскими данными, обогатившими, особенно в последние десятилетия, историю Древнего Востока. Ложный апологетический взгляд на Библию как энциклопедию исторических и естественных наук должен быть оставлен. Ветхозаветные богодухновенные писатели — прежде всего богословы и законоучители. С этой точки зрения надлежит рассматривать учение о творении мира, о всемирном потопе и т. д. Ценность Библии в ее богословии [Мень А. Боговдохновенность. Слово Божие и слово человеческое. URL: http://azbyka.ru/dictionary/02/bogoduhnovennost_men-all.shtml].

Курсивом я выделил ключевые для понимания утверждения. В них очевидным образом признается наличие как самого человеческого фактора, так и особенностей эпохи, к которой автор принадлежал.

2. Исторически, термин «Богодухновенность» (греч. θεόπνευστος[15]) встречается уже в апостольских писаниях и означает, что священные авторы Библии были «движимы Духом Святым» (2Тим.3:16; 2Пет.1:21), нуждались и получали особую помощь божественного воздействия. Интересно отметить, что до IV в. роль авторов не подчеркивалась, а приоритет в понимании богодухновенности подсознательно оставлялся за Богом, которому, согласно иудейской традиции (еще достаточно сильной в еще не выработавшем собственную концепцию Писания христианстве), принадлежало буквальное авторство. Но после IV в. христианские авторы пишут о книгах Писания, обсуждая и подчеркивая достоинства и недостатки их стиля, языка, особенностей автора. А Иоанн Златоуст откровенно пишет, что противоречия между текстами свидетельствуют об их искренности и непредубежденности[16].

3. Богодухновенными древние авторы, отцы церкви, называли даже неканонические книги, считая их полезными и истинными, помещавшимися рядом с каноническими. Например, послания Климента Римского, Дидахе и Пастырь Ерма.

4. Человеческий фактор хорошо зафиксирован в самих библейских книгах. Так, автор Евангелия от Луки признается, что «уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях» (Лк.1:1) и поэтому «то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил…» (Лк.1:3). Послания апостолов имеют автора и адресата, которые обычно написаны в начале и в конце посланий. Книга Откровения от Иоанна представлена именно как индивидуальное видение человека, получившего непосредственное откровение от Бога и записавшего его (точно так же, как Исайя, Иеремия, Иезекииль и другие пророки Ветхого Завета).

Из всего этого мы имеем право сделать следующие выводы:

1. Богодухновенность не исключает грамматических, математических и иных ошибок, человеческого фактора, особенностей космологии и научных воззрений того времени.

2. Богодухновенность касалась не только книг Библии, в более широком понимании она относилась и к текстам, не являющимся Священным Писанием.

3. Богодухновенность не означает «диктовки свыше» или низвержения с небес уже готовой книги. Близкие по смыслу к этой концепции существуют в неопротестантских деноминациях, ставших неизбежным продолжением искажения принципа Sola Scriptura, который сам являлся ложной предпосылкой. Так или иначе, в исторической Церкви такая концепция не имеет сколько-нибудь серьезной поддержки. Итак, Бог как бы вдохновлял авторов Библии на написание той или иной книги. Он не диктовал каждую букву, не водил руку писателя. Писатель мог отразить свое мировоззрение (космологическое, например, как в книгах Бытие, Псалтирь, книге Иова) и взгляды на практические вопросы (как в посланиях Павла). Таким образом, попытка привести какие-то противоречия между библейскими текстами в качестве аргумента против христианства ничего не даст.

Далее вижу полезным привести несколько фактов исторического характера для размышления. Это факты, сами по себе свидетельствующие против описываемого мифа:

1. Библия состоит из 66 книг[17]. Это значит, что ее писали, как минимум, столько же человек.

2. Интервал между первой и последней каноническими книгами Библии составляет порядка 1500–1000 лет.

3. Библия переписывалась, и по ходу переписки писец мог допустить ошибку, это факт задокументированный и решаемый в рамках критических изданий Библии и списков разночтений. Здесь нет никакой сенсации, это просто неизбежная «издержка производства» текстов Священного Писания в огромных масштабах, никак не повлиявшая на вероучение Церкви.

4. Библия передает самый главный смысл — отношение Бога к человеку. Это ее цель. Ошибка в количестве загонов для колесниц или завышенное число евреев, ушедших из Египта, никак не могут повлиять на истинность и правильность переданной главной цели.

5. Библия — не источник научных знаний по биологии, физике, астрономии и т. д.

6. Крайне опасно и некорректно рассматривать те или иные строки в Библии через призму современных научных достижений, как-то: несоответствие

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.