Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен Страница 16

- Категория: Научные и научно-популярные книги / Культурология

- Автор: Мур Стивен

- Страниц: 68

- Добавлено: 2025-09-06 13:00:03

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен краткое содержание

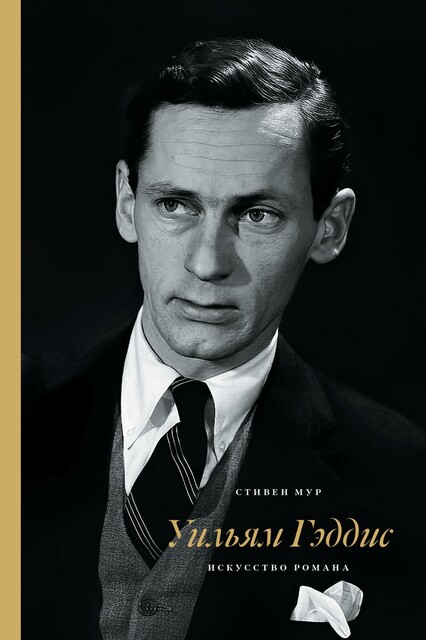

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен» бесплатно полную версию:Стивен Мур один из ведущих критиков авангардной литературы в мире. Настоящая работа — вершина исследований, которые когда-либо предпринимались в области творчества и жизни Уильяма Гэддиса.

В этой книге Мур — доктор философии и бывший главный редактор легендарного Dalkey Archive Press — разбирает все пять романов Гэддиса. Он рассматривает их сложноустроенную композицию, то, как они работают и почему настолько важны, сопровождая аналитику уникальной биографической информацией. Это окончательное исследование того, как устроены произведения писателя и почему они имеют значение.

Несмотря на то, что перед нами научный труд, Мур, по словам писателя Джонатана Франзена — «ученый, чья критика является образцом ясности и разумного просвещения».

Помимо всего прочего, эта книга — выдающаяся работа по писательскому мастерству

Уильям Гэддис: искусство романа - Мур Стивен читать онлайн бесплатно

Алхимический мотив вводится с первой же страницы[86]. Это эпиграф из второй части «Фауста» Гёте, взятый из «лабораторной» сцены, где Вагнер создает в алхимической лаборатории Гомункула. Эта первая из множества отсылок к «Фаусту» важна по ряду причин, в том числе — потому что Юнг считал «Фауста» «последним и наиболее значительным алхимическим трудом»[87]. Рональд Д. Грей в работе «Алхимик Гёте» только частично соглашается с Юнгом в том, что вторая половина Фауста — «поэтическая репрезентация алхимической работы»[88], но Гэддису явно нравилось расширять концепцию Уайатта как фаустовского персонажа. Уже на первой сотне страниц «Распознаваний» встречается ряд других отсылок к алхимии: это одна из тем, с которыми преподобный Гвайн знакомит сына; несколько книг на его столе — «Философумена», «Пистис София», Коптский трактат из Бруцианского Кодекса, Rosarium Philosophorum — это алхимические трактаты или труды, связанные Юнгом с алхимией. Вторая глава заканчивается намеком на то, что Уайатт идет по стопам Раймунда Луллия, «одной из выдающихся личностей в истории алхимии», но именно в третьей начинаются основные отсылки к «Фаусту»: в I.3 заключается фаустовский договор Уайатта с «дьяволом» — и начинается его карьера «адепта» алхимии.

То, что алхимия занимает мысли Уайатта, очевидно по книгам, которые он читает. Среди алхимических исследований в его библиотеке есть опровержение Роберта Бойля «Химик-скептик», «Химия в Средние века» Бертло, анонимные Turba Philosophorum и «Тайна золотого цветка», «Проблематика алхимии и мистицизма» Зильберера, «Прометей и Эпиметей» Шпиттелера (хоть и не алхимический трактат, но упоминался в этом контексте Юнгом) и Cantilena Riplaei, датированная пятнадцатым веком. То, что он обсуждал эту тему с Отто (Вагнер для Фауста-Уайатта), очевидно из того, что Отто повторяет его слова: «Да но, в смысле, сегодня мы говорили об алхимии, и о таинствах, которые, об искуплении материи, и что это не просто создание золота, попытки создать настоящее золото, но что материя… Материя, он сказал, материя была роскошью, нашей великой роскошью, и что материя, в смысле искупление…»[89]. Спустя две страницы после этого неуклюжего пересказа читатель находит мини-эссе об алхимии, которое начинается со списка нескольких практиков, хотя очевидно, что Отто в понимании духовной природы алхимии ушел не дальше среднестатистического человека. В кратком рассказе о том, почему алхимия не выжила в современном материалистическом мире, подводится следующий итог: «Стоило химии утвердиться в положении истинного и законного сына и наследника, как алхимии дали от ворот поворот, будто пьяному родителю, чтобы плелся себе, лепеча фантазии все более и более редким ушам, менее и менее впечатляющим отщепенцев одиночества».

Один отщепенец одиночества, для кого алхимия больше, чем фантазия, — это Уайатт. Его отказ от традиционной учебы ради алхимии и магии находится в параллели со вступительным монологом Фауста (а тот, в свою очередь, в параллели с самим молодым Гёте[90]). Из-за распада брака, растраченных на не приносящей удовлетворения работе годах, творческого застоя, чувства вины, депрессии, кошмаров и одиночества Уайатт впадает в состояние, которое алхимики называют «нигредо». Согласно Юнгу: «Nigredo, или чернота — это начальное состояние, либо присущее с начала свойство prima materia, хаоса или massa confusa, либо, в противном случае, производимое разделением (solutio, separatio, divisio, putrefactio) элементов». В другом месте Юнг сравнивает это состояние с первобытным конфликтом человека с его «тенью»[91], то есть темными элементами бессознательного: «Конфронтация с тенью вначале порождает неподвижное равновесие: застой, препятствующий нравственным решениям и делающий убеждения недейственными или даже невозможными. Все подвергается сомнению, из-за чего алхимики и назвали это состояние nigredo, tenebrositas (затененностью), хаосом, меланхолией. В действительности magnum opus должен начинаться именно отсюда, потому что почти невозможно ответить на вопрос, как противостоять реальности в таком разорванном и разделенном состоянии»[92]. В него-то и впал Уайатт в I.3. «Отчаяние как начало», пересказывает Эстер слова Уайатта, и именно отсюда должен начаться процесс психического самоочищения.

Намекнув на алхимическую параллель в I.3, дальше Гэддис упоминает о ней лишь вскользь. Например, на вечеринке у Макса Хершел распространяет слух, будто Уайатт в своей подвальной мастерской на Горацио-стрит «вовлекся в международную организацию поддельщиков, отливает там золото, из обрезков ногтей…» — юмористическая аллюзия на необычные ингредиенты некоторых алхимических рецептов. На первой встрече с Бэзилом Валентайном Уайатт отмечает: «Я знаю ваше имя. Пытаюсь вспомнить, откуда», — но вспоминает только потом: «„Триумфальная колесница антимония“. Теперь я вспомнил твое имя, Василий Валентин, — алхимик, следивший, как его свиньи тучнеют на корме с сурьмой, верно […] ты пробовал то же на постящихся истощенных монахах — и они все скончались […] Так это и прозвали антимонием — анафемой монахам…». (Двумя страницами ранее Уайатт назвал себя с Валентайном «алхимиком и жрецом».) Последняя прямая отсылка к алхимии появляется на странице 639, где музыка на рождественской вечеринке Эстер смешивается «с дымом и неуместными ароматами в ощутимое присутствие — пар от очистки над печью, у которой алхимик ждал с терпением длиною в жизнь…».

В своих заметках Гэддис отчетливо обозначил, какую роль алхимия играет в романе: «Сначала — идеал. Затем — столкновение с реальностью; и хаос, и смерть. Затем — воскрешение, когда то и другое, действуя вместе, достигают искупления. Уайатт, выходит, алхимик; ближе параллели нет»[93]. Идеал молодого Уайатта — великое искусство; Ректалл Браун — «столкновение с реальностью»[94]; «хаосом» можно метко описать карьеру Уайатта в подделках, закончившуюся символической смертью в море в III.4. Все эти стадии имеют аналоги в алхимическом opus, и по этой причине Джон Леверенс приходит к выводу: «Роман Гэддиса явно и неявно алхимический по теме, структуре и лейтмотиву»[95]. Когда мы видим Уайатта/Стивена в последний раз, подразумевается, что он нашел правильное равновесие между «идеалом» и «реальностью»; его ассимиляция этих двух состояний подчеркнута в перепалке с Лади во время инцидента с пойманной птицей, когда Лади считает птиц вдалеке (то есть идеал) прекрасными, но сторонится близкого контакта[96].

Стоит напомнить, что общий знаменатель лунного/ночного/морского символизма в «Распознаваниях» — это психомифологическое столкновение с анимой. «Пока nigredo будет проявляться, будет преобладать черная женщина», как говорилось в одном анонимном алхимическом трактате[97]. В подобных работах в целом много женских образов (воссоединение противоположностей, цель алхимии, чаще всего сравнивалось с воссоединением мужчины и женщины, что породило достаточно пошлые образы) — и особенно материнских, появившихся из идеи духовного перерождения. Показательный пример можно найти в алхимических сочинениях, упомянутых в самих «Распознаваниях», например в Cantilena Riplaei, Rosarium Philosophorum и Turba Philosophorum: везде (по словам Юнга) алхимические операции приравниваются к христианскому искуплению через образ матери. Сходство алхимической и христианской идеи перерождения очевидно и преднамеренно; так, Юнг пишет о сэре Джордже Рипли, авторе Cantilena: «Учитывая, что автор не лжец, а ученый каноник, трудно предположить, что он забыл об аналогиях с фундаментальными идеями христианской доктрины». Действительно, большинство отрывков из Нового Завета о важности духовного перерождения, процитированных в «Распознаваниях», в особенности о Никодиме и необходимости «отложить ветхого человека», можно обнаружить и в алхимических трактатах. Снова и сноваи в алхимии, и в религии, и в мифологии, и в современной психологии мы видим потребность возвращения к матери, встречи с женским началом. Гэддис вложил столько отсылок к этой идее из такого обилия различных источников, что мы понимаем: в легкомысленном замечании Хершела, что все проблемы Уайатта произрастают из «то ли отцовского комплекса, то ли материнского комплекса — чего-то вульгарного», больше истины, чем может показаться. И как похоже на Гэддиса — зарыть ключ к личности Уайатта среди страниц пустой болтовни, которую так же легко пропустить мимо ушей, как не заметить выброшенный на улицу бриллиант в «Прометее и Эпиметее» Шпиттелера[98].

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.