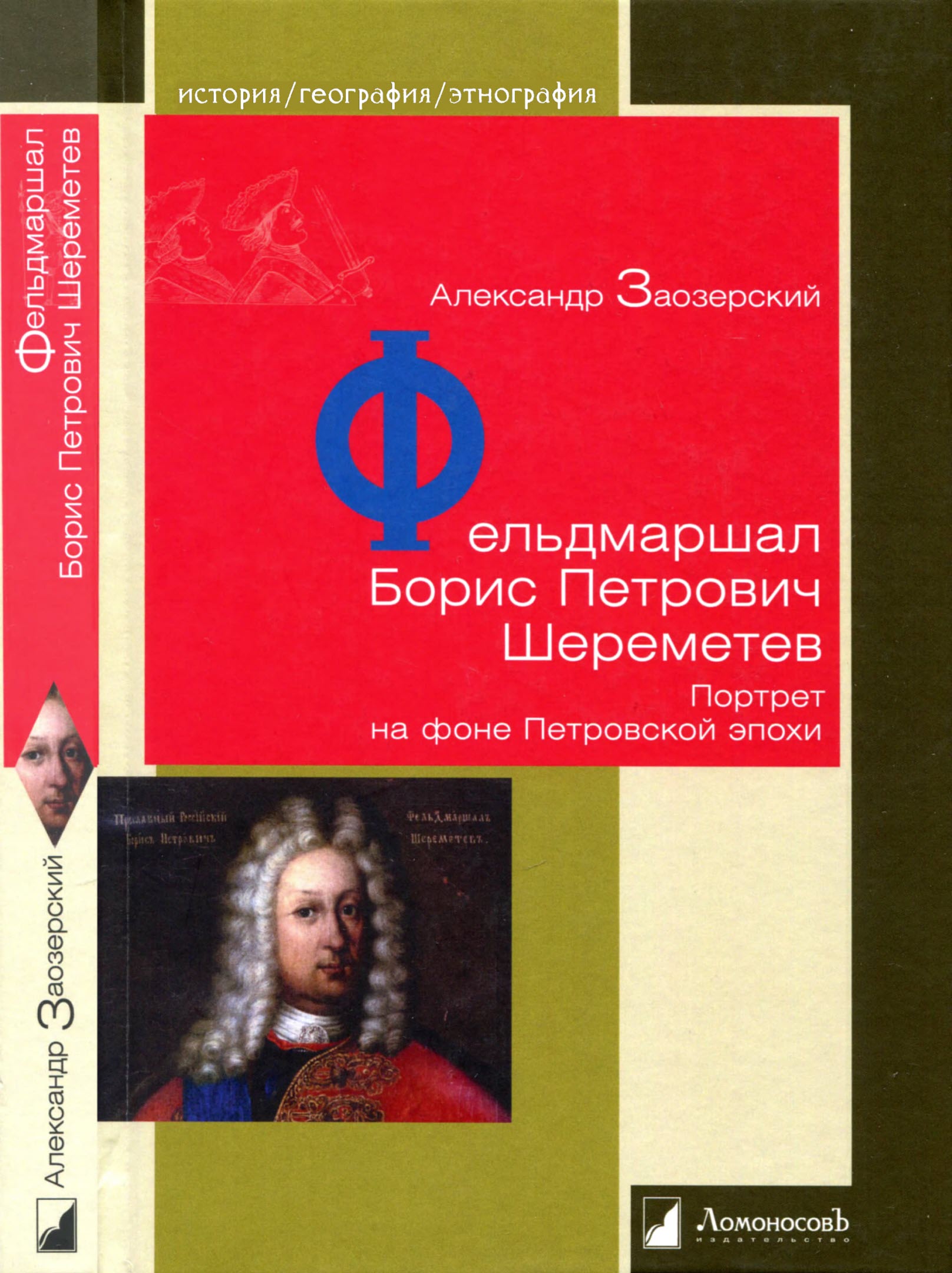

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев - Александр Заозерский Страница 65

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Александр Заозерский

- Страниц: 77

- Добавлено: 2025-09-01 21:00:31

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев - Александр Заозерский краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев - Александр Заозерский» бесплатно полную версию: Историческая роль Бориса Петровича Шереметева не вызывает сомнений. Он был первым — в значении «главный» — генерал-фельдмаршалом, командовал армией в Северной войне и всегда находился в центре событий русской жизни. Набравшись европейского лоска и мало чем отличаясь в привычках от высшей европейской аристократии, он в то же время ярко и цельно отражал настроения старой московской знати, не раз вызывал недовольство царя и подозревался в причастности к делу царевича Алексея. Словом, можно с уверенностью сказать, что среди современников Петра I нет никого другого, кто бы представлял столько интереса с точки зрения наблюдений за Петровской эпохой, как Шереметев. Важно и то, что в значительной своей части сохранился фамильный архив Шереметевых, первым исследователем которого стал автор этой книги.

Александр Заозерский (1874–1941) — историк, археограф, профессор Санкт-Петербургского университета. В 1929 году был сослан на Соловки. После освобождения в середине 1930-х годов занимался изучением архивов Петровской эпохи.

Фельдмаршал Борис Петрович Шереметев - Александр Заозерский читать онлайн бесплатно

Зачастую собранные с вотчины деньги расходовались на месте — на постройки, покупку земли или племенного скота. Особенно же много их уходило на приобретение крестьян. Временами и теперь за недостатком наличных денег фельдмаршал прибегал к займам, но разница в положении сравнительно с прежним — большая. Припомним, в какое затруднение ставила его в 1704 году ничтожная сумма, которую он должен был уплатить Ф. А. Головину за кровать. Ав 1716 году, прося у Ф. М. Апраксина 1000 рублей, вот как он сам формулировал условия займа: «…а оные деньги, где повелите, ваше сиятельство, принять и на который срок, там и отданы будут»{564}. Такую стеснительную для себя формулировку обязательства он мог предлагать только в уверенности, что в любой момент сможет найти необходимые ресурсы в своем хозяйстве.

5

Шереметевское хозяйство строилось на крепостном труде, и каждая статья в нем была, по существу, той или иной формой эксплуатации этого труда. Следовательно, состояние крепостной деревни во владениях фельдмаршала должно быть обратной стороной, изнанкой, достигнутых им хозяйственных успехов. Это — логически неизбежное соотношение в крепостной организации как исторически сложившейся социальной системе. Но эксплуатация крепостного в пределах одинаковой организации может иметь различные степени в зависимости от разных условий, в первую очередь — от личных свойств владельца, и здесь — настоящая мерка для оценки хозяйственной деятельности фельдмаршала: как он относится к своим крепостным и как далеко шла их эксплуатация в его вотчинах?

В истории крепостного права это было время, когда исчезали последние следы условности или договорности крепостного состояния в виде разного рода записей — порядных, ссудных, жилых, и крепостной крестьянин, оставаясь государственным плательщиком, во всех других отношениях плотно заслонен от государства личностью владельца. Как выражение завершившегося процесса появился теперь в крепостном быту и новый термин для обозначения крепостного — «подданный», особенно легко прививающийся у крупных землевладельцев: фельдмаршал один из первых принял этот термин, и в его словоупотреблении он, как и соотносительный с ним термин — государь в применении к владельцу, — несомненно, имел политический смысл, давая чувствовать формирующуюся по типу государства вотчину. Поэтому чем принципиальнее документ, исходящий от фельдмаршала, тем строже выдерживается им эта терминология — в его наказах приказчикам мы вовсе не найдем слова «крестьянин», а всегда только «подданный». Может быть, перед нами скорее — настроение, чем доведенная до ясности теория; тем не менее в вотчинной политике фельдмаршала оно выступает довольно осязательно как направляющий мотив, придает ей определенную окраску.

В глазах фельдмаршала право владельца на распоряжение трудом и личностью крестьянина, как и право государя, не подлежало регламентации или формальным ограничениям. Отказывая вощажниковским крестьянам в их просьбе о льготах, он так мотивировал свой отказ: «…я сию волость купил кровью своею, и дана мне сия волость на всякое мне довольство»{565}.

Безусловное, по существу, вотчинное право в своем практическом осуществлении не означало для него, однако, беспорядочной эксплуатации. Через окладную книгу крестьянин знал, что с него спросят. Повинности, конечно, следовало исполнять без всяких оговорок, и тут приказчик должен показать «всякое радение»; но в остальном фельдмаршал ставил себя защитником своих крестьян и видел в том свою обязанность.

Во всех его наказах приказчикам повторяется слово в слово статья, имеющая в виду предупреждение возможных с их стороны злоупотреблений властью: «И будучи тебе в той моей вотчине на приказе, подданных моих судом и расправою ведать и суд давать правой, а не по посулам, и подданных моих в обиду не давать… И иметь бы тебе с ними, подданными, во всяком деле порядочное обхождение по их обыкновению, и налог, и обид им не чинить для бездельных своих прихотей и взятков отнюдь не чинить. А кто что принесет в честь, и то тебе брать, а в неволю отнють ничего не брать. А будет явятся какие твои обиды и взятки поневоле, и те взятки доправлены будут на тебе вдвое и отданы будут челобитчикам, да тебе ж учинено будет наказание…»{566}.

Насколько последователен был фельдмаршал в своей практике? И прежде всего, действительно ли в его вотчинах крестьянские оброки и повинности не выходили из пределов раз установленного оклада? Можно сказать, что, как правило, он держался этих норм в своих распоряжениях и лишь иногда требовал от крестьян большего. Но эти отступления от нормы допускались им — всегда ли только, сказать не можем — в такой форме, что регулирующее значение оклада скорее подчеркивается, чем уничтожается. Решив строить в Борисовке «хоромы» «для прибытия» своего, фельдмаршал писал Перячникову: «И тебе б лес велеть вывесть тотчас подданным моим борисовским, ивановским и протчим, ибо в том тягости им не будет, а плотников к тому строению нанять из моих тамошних доходов; також окончины и обрасцовые печи делать из моих же доходов»{567}. Гораздо более важным нарушением оклада был сбор «запросных припасов», о которых говорилось выше. Правда, в данном случае фельдмаршал мог бы сослаться на пример государства, которое именно в такой форме пользовалось в трудных обстоятельствах помощью своих подданных.

Может быть, больше прямолинейности было в действиях фельдмаршала, когда он выступал защитником своих «подданных» в случаях причиняемых им обид. Вот факт, который может служить иллюстрацией. В 1718 году крестьяне Вощажниковской волости подали Борису Петровичу всем миром челобитную на местного земского дьячка Бориса Борисова, в которой жаловались на его притеснения: «…будучи он, земской дьячок Борис, у твоих фельтмаршаловых и у наших мирских дел, чинят нам, сиротам твоим, многие налоги и напрасные убытки, и быть ему у тех земских дел невозможно». По указу фельдмаршала обвиняемому был произведен допрос, и в результате последовало решение «подьячему учинить наказание (у приказной избы бить кнутом. — А. З.) 30 ударов и написать его в тягло»; кроме того, конфискованные у него деньги велено было отдать вместе с деньгами,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.