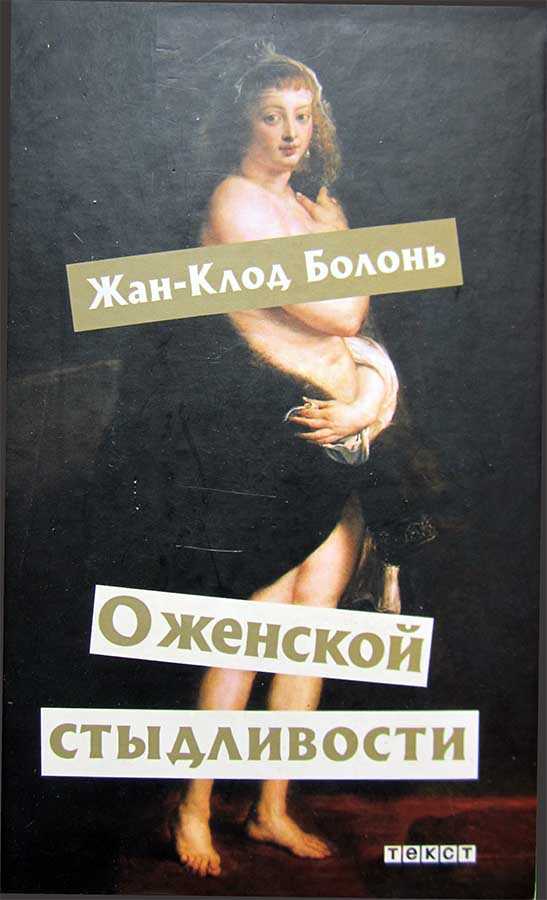

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь Страница 37

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Жан-Клод Болонь

- Страниц: 112

- Добавлено: 2025-09-03 12:00:17

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь» бесплатно полную версию:Чего мы стыдимся?

Что стараемся спрятать — отвратительное или чересчур притягательное? Что такое стыдливость — свойство человеческой природы или пережиток прошлого?

Как вела себя стыдливая женщина в Древней Греции? Что считалось постыдным в Средние века и в эпоху Возрождения?

Всегда ли покрывало на голове женщины было знаком ее скромности?

На эти и многие другие подобные вопросы дает ответ в своей книге «О женской стыдливости» бельгийский историк Жан-Клод Болонь. Русский читатель знает его по книге «История любовных побед», вышедшей в издательстве «Текст» в 2009 году.

Жан-Клод Болонь — филолог по образованию, историк, преподаватель средневековой иконографии, автор многочисленных книг, написанных на стыке филологии, социологии, философии и истории. В своей книге Болонь делает акцент на историю именно женской стыдливости от Античности до XXI века. Стыдливость понимается автором достаточно широко — это стремление скрыть то, что воспринимается человеком как нечто особенно уязвимое или составляет основу его личности. Болонь связывает стыдливость в первую очередь с обнаженностью тела, и главная тема его рассказа — как относились к обнаженному и закрытому женскому телу в каждую эпоху.

О женской стыдливости - Жан-Клод Болонь читать онлайн бесплатно

Малейшее отклонение от общепринятого раздражает чувствительность. В «Деяниях Фомы», которые Августин приписывал манихеям, появляется тоска по наготе без стыда. В «Деяниях Фомы» описывается новобрачная, которая на следующий день после брачной ночи осмелилась снять покрывало с головы. Этого было достаточно, чтобы вызвать всеобщее возмущение: новобрачной на следующий день после брачной ночи следовало бы скрывать свои чувства. Отец спросил ее: «Ты настолько любишь мужа, что больше не носишь покрывала?» Новобрачная ответила: «Я сняла покрывало разврата. Я не испытываю стыда, потому что все, что постыдно, ушло от меня». Брачный покров — это покрывало разврата, оно скрывает естественную наготу. Невинная плоть не нуждается в том, чтобы ее прикрывали. Заметим, что смелость женщины ограничилась обнажением лица.

Таким образом, не следует слишком доверять россказням Отцов Церкви, которые превращали тех, кто стремился к обретению изначальной райской наготы без стыда, в каких-то предшественников нудистов или либертенов. На самом деле они не предавались оргиям, в которых их обвиняли. Скорее всего, нагота входила в литургическую практику, и Епифаний и Августин упоминают о ней, говоря о чтениях и молитвах. Если это было так, то священный характер церемонии служил покровом стыдливости. В XIV веке в Савойе и Дофине секта тюрлюпенов, так же как и последователи Пикара во Фландрии в XV веке, попыталась повторить религиозную практику адамической чистоты. Они были осуждены за ересь именем Отцов Церкви.

Кроме богослужений у сектантов, священнодействие как покрывало стыдливости появляется еще в одном важном эпизоде христианской жизни — в крещении. В первые века христианства, как считает Андре Гендон, очевидно, существовало представление о «светящейся наготе» катехуменов, вызывающей в памяти райскую наготу Адама до грехопадения. Потом возникает обычай совершать крещение почти сразу после рождения, что снимает проблему неловкости от наготы, а с VIII века крещение совершается через окропление, что избавляет от необходимости полностью оголяться. Однако в средневековой литературе повествуется о крещении взрослых погружением в купель. Речь идет о сарацинах: в эпических «песнях о деяниях» христиане стремятся обратить их, а не уничтожать. Знаменательно, что чаще всего авторы описывают крещение сарацинок. Обнажаясь для крещения, они перестают быть объектом вожделения. Парадоксально, что при этом объектом грубого желания, ловушками для воинов, являются сарацинки не обращенные, но одетые. В эпической поэме «Фьерабрас» рассказывается, как сарацинка Флорипас, обратившаяся в христианскую веру, раздевается для крещения. Это описание не такое чувственное, как описание ее одежды, воздействующей на различные чувства и поражающей воображение; так, например, ее пояс утолял голод того, кто на него посмотрит. У обнаженной Флорипас тело белее летнего цветка, у нее «маленькие грудки», как это следует по средневековым канонам красоты, и при этом она менее желанна! «Можно утверждать, что нагота Флорипас во время крещения — это самая целомудренная одежда из всех, что до того носила сарацинка», — пишет Франсиска Арамбуру Риера в статье «Обнажение и одежда сарацинской принцессы в поэме “Фьерабрас”». Крещальная нагота — это «одеяние невинности», первоначальное одеяние Евы — Венеры в высшем воплощении.

Однако иногда при крещении не появляется покрывало невинности. Так, эпический герой Доон де Майанс, старик, при виде сарацинки, раздевающейся для крещения, чувствует, как под горностаевой шубой восстает его плоть. Сарацинка описана традиционно, как красавица с белокурыми волосами. Иногда для того, чтобы священник не обращал внимания, что крестит женщину, нужно вмешательство святого. Так произошло, например, с Кононом, настоятелем монастыря Пентукулы. Немецкая средневековая литература с этой точки зрения кажется более стыдливой. В «Арабеле» Ульриха фон дем Тюрлина героиню — Гибург — крестят в присутствии женщин.

Иногда в литературе появляется мечта о стыдливой наготе, более того, воскресающей, по подобию Христа, распятого нагим. В романе «Бедный Генрих» Гартмана фон Ауэ (написан ок. 1170 года) прокаженный Генрих принимает жертву молодой девушки, так как поверье гласит, что проказу можно излечить кровью девственницы. Но когда он видит ее, обнаженную, сквозь смотровую щель в стене, он отказывается от излечения и становится новым человеком. Исследовательница Даниэль Бушингер в работе «Нагота в некоторых средневековых немецких текстах» пишет: «Это происходит потому, что ее красота подобна красоте невинности до грехопадения. […] Очевидно, что нагота играет тут сакральную роль». Доказательством служит, что поэт ничего не говорит о том, что девушке стыдно быть раздетой.

Итак, достойную женщину, святую нематериальное одеяние прикрывает надежнее, чем обычная одежда бесстыдницу. «Достойная женщина, коей Бог даровал великую и подлинную стыдливость, как бы одета в одежды из золота, жемчуга и драгоценных камней. А та, у кого нет стыдливости, всегда идет словно голая», — пишет король Санчо IV Кастильский.

Может быть, женщина, на которую смотрят настолько отвлеченно, приобретает своего рода «фиктивное лицо» (persona ficta), подобно тому, как у королей с XII века появляется «двойное тело», о чем пишет Эрнст Канторович в работе «Два тела короля. Исследование политической теологии Средних веков». Мы не будем смешивать в одно то, как виделось тело короля и тело женщины в Средние века, но заметим, что и то и другое соотносится с покровом на дарохранительнице, разделяющим земное и небесное.

«Доподлинно стыдливая» женщина, обладающая «фиктивным лицом», может быть лишь святой. Для других компромиссом остается стыдливость-стыд. В классическую эпоху женская стыдливость будет реабилитирована, но ее станут связывать с женской слабостью, что несколько ограничит ее переоценку. В XIX веке стыдливость обретет свои истинные масштабы, ибо о ней станут говорить, как о высшей добродетели. Любопытно, что в это же время некоторые авторы станут рассматривать стыдливость как добродетель мужскую.

Глава III

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭПОХА И СТЫДЛИВОСТЬ В ФИЛОСОФИИ

«Итак, похоже, забрезжил рассвет нового дня. Уже не грубая сила и не жестокие поступки привлекают наше внимание, нет, теперь оно приковано к возрождению словесности: появляется новый тип людей — это люди, приобщенные к культуре», — пишет Анна де Мирмонт в книге «Трактат о воспитании женщин» (1779). Один из самых старых стереотипов в нашем представлении о Ренессансе — это человек, возрожденный после темной средневековой ночи. Но за этим утрированным образом стоит проявление большого интереса общества к воспитанию детей и появление полиции нравов, которая следила за соблюдением норм морали. После выхода в свет в 1530 году книги Эразма Роттердамского «Культурные манеры у детей» приумножается число трактатов, посвященных проблеме соблюдения детьми правил приличия. Они касаются исключительно слабой части населения и мало-помалу приучают общество к идее о необходимости внушать хорошие манеры начиная с самого раннего возраста. «Самая замечательная черта у ребенка — это стыдливость, спутница и хранительница целомудрия», — говорится в работе Эразма.

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.