Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук Страница 35

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

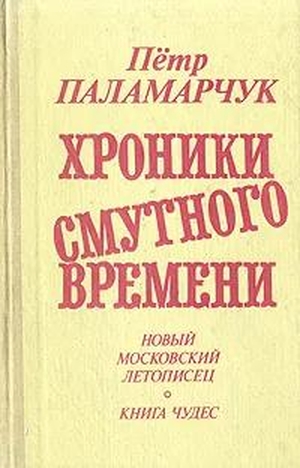

- Автор: Пётр Георгиевич Паламарчук

- Страниц: 72

- Добавлено: 2025-09-14 19:00:18

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук» бесплатно полную версию:Эта книга — роман о чудесах Богоматери «Золотой оклад, или Живые души» начинается с описания подмосковных храмов, где сочинителю довелось составлять опись движимого имущества, чтобы защитить их от ограблений. Затем вступает в действие второе действующее лицо — рукописная книга о чудодейственном пособлении Божией Матери тем, кто молится Ей словами ангельского приветствия. Эта подлинная рукопись в первый раз переведена на русский язык. Наконец, третья линия повествования — загадочная судьба самого знаменитого образа Казанской Богоматери.

Все три нити рассказа наконец сходятся в сердце нашей страны...

Опубликована в 1993 г. в сборнике «Хроники смутного времени».

Золотой Оклад или Живые Души. Книга чудес - Пётр Георгиевич Паламарчук читать онлайн бесплатно

21

В московском Кремле в плену у поляков находился прибывший с греческим Патриархом Иеремией, явившимся на поставление русского первосвятителя Иова, епископ фессалийской Элассонской области Арсений. В тяготах заключения и страданиях невольничества он впал в болезнь и лежал на одре.

Накануне решительного натиска келья владыки наполнилась вдруг необычайным светом, и в его сиянии Арсений узрел Сергия Радонежского, который объявил, что по молитвам русских святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа («с ними же и аз проситель бых» — добавил преподобный) заутра град сей Бог предаст в руки православных христиан. Во удостоверение истинности своих слов чудотворец даровал греческому архиерею исцеление от тяжкого недомогания. И действительно, 22 октября 1612 лета вся Москва, кроме Кремля, была освобождена в победном бою. Да и запершиеся в ее сердце поляки также вскоре сложили оружие.

Когда туда вступали русские воины, то в «сретение» им вышел архиепископ Арсений с освященным собором, держа в руках покров Руси — Владимирскую Богоматерь. Увидев его, благочестивые воеводы и христолюбивое воинство, которые уже и не надеялись вновь узреть образ Владычицы, пролили немало слез и облобызали икону. Вступивши затем внутрь кремлевских стен, они зашли в Успенский собор и совершили Божественную литургию «во мнози радости и веселии исповедающеся Господеви». А потом разошлись каждый по своим домам, славя и благодаря Бога и Пресвятую Богородицу.

После сей победы князь Пожарский внес Казанскую икону Богоматери в свой приходский храм на Лубянке, а вновь избранный царь Михаил Феодорович установил праздник Ей дважды в году — на день явления 8 июля и 22 октября «избавления ради царствующего града Москвы от литвы — в оньже преславная победа и заступление Богородичными молитвами бысть, на воспоминание предбудущим родом, во славу Христа Бога».

22

Храм Покрова Богоматери в селе Акулово стал как бы пространственной рифмою Троицкому в Кайнарджи — его четверик также, словно корабль-катамаран, влекла через житейское море ровная пара колоколен. И опять-таки, будто нарочно, правивший им отец Валериан оказался близок, и порой даже весьма, со множеством общих друзей: в годы, когда собственно московские церкви с трудом могли наладить подлинно приходскую жизнь за чрезмерным многолюдством молящихся — из прежних «сорока соков» престолов живою оставалась лишь десятая часть — сюда потянулись те жители первопрестольной, для которых уже мало было безымянной молитвы и душа настоятельно требовала живого общения с духовником.

Как будто в продолжение того же рада неслучайных совпадений настоятель акуловской церкви и жил в Москве точно напротив единственного издательства писателей России «Современник». А коли уже речь зашла о нем, то здесь грех не поведать случившуюся там несколько лет спустя историю.

Назначили заведовать прозой молодого сочинителя, не забывшего еще своих деревенских корней. А посему он прикупил под Череповцом избу в полузаброшенном селении, посреди которого зияла выколотыми очами открытая всем сторонам света разоренная церковь.

Лет за пять перед тем мы с ним поучаствовали в сборнике исторических произведений нового поколения. Он к раз поместил там довольно ребячье творение про революцию в уездном городке костромской земли, где вполне нелестно наговорил что-то о многострадальном нашем монашестве. Встретив ого после выхода книжки где-то на полпути, я только еще попытался заикнуться про то, что тут допущена определенная несправедливость — как он уже загодя рассказал, что не только все понял, но ездил каяться в Троицкую Сергиеву лавру к духовнику ее архимандриту Кириллу. И еще тот, крестивши и отпустив невольное прегрешение, дозволил ему оставить исконное имя Ярослав — как выясняется, его в общих святцах-то как бы нету; разве что если принять сердцем то предание, что киевский князь того же имени по прозванию Мудрый был чтимым местно в своей земле святым…

Ну, неизбытая еще ревность подвигла прозаика написать епархиальному архиерею письмо — дескать, не худо бы по случаю перестройки и храм-от восстановить. А на его случай вологодский и великоустюжский архиепископ владыка Михаил Мудьюгин был не только единственным среди нынешнего епископата действительно ученым, а не «почестным» доктором богословия, но также и сам пробовал некогда силы в писании рассказов и повестей. Мне даже некогда довелось передавать его рукописи в журнал «Наш современник» — но тот спраздновал тогда труса: сочинения армянского католикоса с шумом напечатал его идейный соперник «Дружба народов», а вот отечественного архиерея свой же журнал публиковать побоялся.

Так вот, спустя месяц-другой приходит срочная телеграмма: «Вам надлежит быть в череповецком соборе через пятеро дней ровно к полудню». Обрадованный добрым ответом заведующий всеми российскими прозами Слава примчался в далекий город; а там его, не спрашивая долго концы, и хиротонисали, то есть посвятили в священный сан. «Да вы хотя узнайте, кто я таков!» — пытался он было возражать. Но в ответ было ясно сказано: взялся за гуж— полезай в кузов, иди восстанавливай храм.

И к чести нашего сословия надо сказать: он бросил Москву и издательство, переселился в свою глухомань и церковь-таки поднял. А теперь у новопосвященного батюшки вместе с лаврским игуменом вышла книга «Жития московских святых».

Да и про отца Валерьяна, верней, про его семью не так давно появилась в журнале «Работница» большая статья со снимком, где он со своей матушкой запечатлен вместе с шестью детьми. Собственно, их было семеро — но один, умерший ори родах, был погребен за алтарем акуловского храма в одном ряду с дюжиною святителей и исповедников, на крестах которых всегда горели неугасимые лампадки, но имена до последней поры писать было опасно.

Вокруг отца настоятеля действительно как-то сама собою создавалась вновь, в покор тем полуверам, которые почитают нас уже совершенно пропащими, добротная русская семья и духовная, и домашняя. Да что далеко ходить за примером: год спустя, когда едва округлявшаяся тогда непраздность моей Галины обратилась в юркую дочерь Катю, он нас в том же храме и повенчал, а ребенка «привенчивал».

Сам же храм, по рассказу батюшки, едва только уцелел

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.