Опасная граница - Томас Дж. Барфилд Страница 16

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Томас Дж. Барфилд

- Страниц: 149

- Добавлено: 2025-09-02 12:01:20

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Опасная граница - Томас Дж. Барфилд краткое содержание

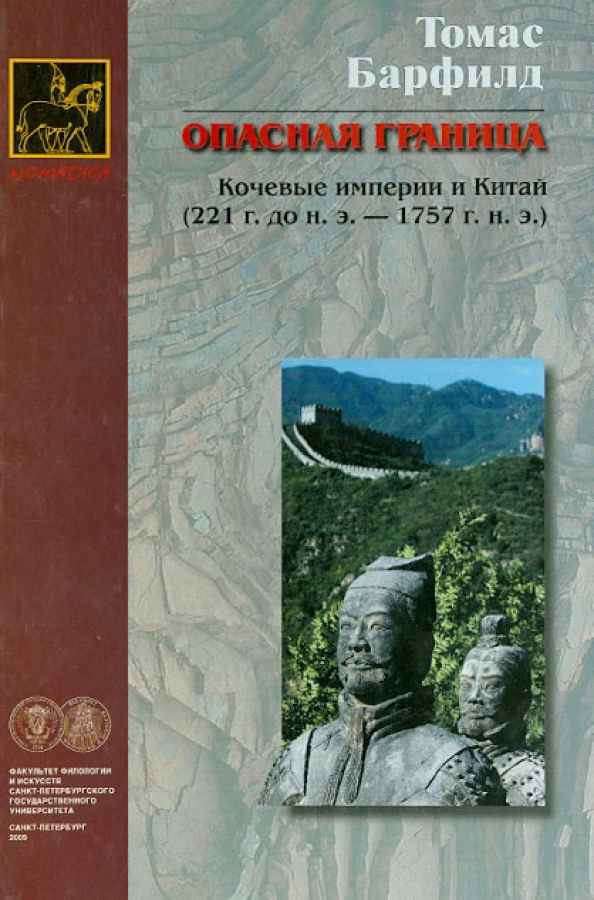

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Опасная граница - Томас Дж. Барфилд» бесплатно полную версию:Книга посвящена двухтысячелетней истории отношений Китая с его северными соседями — кочевыми племенами Центральной Азии. Автор теоретически обосновывает циклическую модель этих отношений, в рамках которой государственно-политическая история кочевников предстает неразрывно связанной с процессами внутриполитического развития в Китае. Главный тезис, отстаиваемый в книге, состоит в том, что феномен кочевой государственности в восточной части Центральной Азии был обусловлен необходимостью создания эффективной системы эксплуатации номадами экономических ресурсов китайских государств. Особое внимание уделяется истории Монгольской империи, явившейся, по мнению автора, не продуктом длительной эволюции степной имперской традиции, а аномальным отклонением от циклической модели.

The book presented here is a fresh and persuasive interpretation of the cultural and political history of Inner Asian nomads and their sedentary neighbors over a period of 2000 years. This very long-term history is drawn from a wide range of sources and told with unprecedented clarity and pace. The author argues that the relationship of the nomadic tribes with the Chinese was as much symbiotic as parasitic, and that they understood their dependence on a strong and settled Chinese state. He makes sense of the apparently random rise and fall of these mysterious, obscure and fascinating nomad confederacies.

Опасная граница - Томас Дж. Барфилд читать онлайн бесплатно

Туркестан представлял собой обширный засушливый регион, состоящий из пустынь, оазисов и сухих степей, протянувшихся от Ганьсуйского коридора до Аральского моря, и ограниченный на юге горами Тибета, Памира и Гиндукуша, а на севере — Тянь-Шанем и великой Евразийской степью. Восточная граница Туркестана с Монголией не была отчетливо выражена, так как равнины Монголии постепенно переходили в сухие степи Туркестана, которые становились все более и более засушливыми и в итоге превращались в области, непригодные для кочевого скотоводства. Собственно Туркестан делился на западную и восточную части, отделенные друг от друга Памирскими горами. Поселения в Восточном Туркестане были сосредоточены в оазисах, нанизанных, как бусины на ожерелье, по периметру Таримской котловины. Каждый оазис использовал для орошения своих сельскохозяйственных угодий воду какой-нибудь небольшой горной речушки, и производство продовольствия в нем ограничивалось удовлетворением нужд местного населения. Обширная внутренняя часть котловины была почти необитаемой. Западный Туркестан занимал области стока Амударьи и Сырдарьи (называвшихся также Окс и Яксарт), образовывавших область, традиционно известную как Трансоксания. Эти реки были гораздо полноводнее тех, что текли в Восточном Туркестане, и здешний климат был менее суровым. Следовательно, запад был населен более густо, чем восток, и там могли существовать такие крупные города, как Бухара и Самарканд. Огромный по территории, но незначительный по населению, Туркестан традиционно связывал между собой восточную и западную части Азии караванными дорогами, по которым везли предметы роскоши. Это разделение восточной и западной частей Туркестана вдоль линии, проходящей по горам Алтая,

Тянь-Шаня и Памира, было не только физико-географическим, но и культурным. Оно знаменовало собой великую евразийскую культурную границу между теми кочевниками, которые ориентировались на Восток (Китай), и теми, которые ориентировались на Запад (Иран и Европу).

Кочевое скотоводство во Внутренней Азии

Кочевое скотоводство было господствующим образом жизни во Внутренней Азии на протяжении большей части ее известной истории. Хотя сторонние наблюдатели часто уничижительно называли это скотоводство примитивным, в действительности оно было совершенным экономическим инструментом для эксплуатации ресурсов степи. Однако такой образ жизни был столь чужд соседним оседлым цивилизациям, что недопонимание и неверное истолкование его были неизбежны. История кочевников и их взаимоотношения с окружающим миром определялись «врожденными особенностями» кочевого социума: циклами кочевок, потребностями скотоводческого хозяйства, экономической нестабильностью и структурой базовой политической организации.

Термином «кочевое скотоводство» обычно обозначают форму подвижного скотоводства, при которой семьи мигрируют вместе со своим скотом от одного сезонного пастбища к другому в течение годового цикла. Наиболее характерной культурной чертой этого типа экономической адаптации является высокая мобильность кочевых скотоводческих обществ, адаптированных к нуждам стада. Следует сразу же заметить, однако, что не существует взаимно однозначного соответствия между кочевничеством (номадизмом), скотоводством и определенным типом культуры. Существуют скотоводы, не являющиеся кочевниками (например, современные фермеры-животноводы), и кочевники, которые не являются скотоводами (например, охотничьи народы). Есть также общества, в которых мобильные формы скотоводства являются лишь разновидностью экономической специализации, при которой индивидуальные пастухи пасут скот за деньги (как, например, в овцеводческих хозяйствах Западной Европы и Австралии и на фермах по разведению крупного рогатого скота в Северной Америке). Когда разведение скота представляет собой специализированное занятие, прочно укорененное в оседлой культуре, не возникает обособленного скотоводческого общества.

Скотоводство во Внутренней Азии традиционно зависело от эксплуатации обширных, но доступных лишь в определенные сезоны степных и горных пастбищ. Поскольку люди не могут питаться травой, разведение скота, который ее усваивал, было эффективным способом эксплуатации энергии степной экосистемы. Стада состояли из нескольких видов травоядных животных, включая овец, коз, лошадей, крупный рогатый скот, верблюдов и иногда яков. Не было специализированного разведения определенного вида животных, как, например, у бедуинов-верблюдоводов на Ближнем Востоке и оленеводов в Сибири. Идеал кочевников Внутренней Азии — иметь все виды животных, необходимые для пропитания и транспорта, чтобы семья или племя могли самостоятельно обеспечивать себя продукцией скотоводческого хозяйства. Конкретное распределение животных внутри стад отражало как экологические различия, так и культурные предпочтения, но в целом их состав был сходным вне зависимости от того, занимали кочевники степные или горные пастбища. Вариации в составе стада чаще всего встречались у кочевников, занимавших периферийные зоны, где, например, козы выживали лучше, чем овцы, или засушливость климата более располагала к верблюдоводству, чем коневодству.

Овцы, без сомнения, были самыми важными животными из тех, которых разводили ради пищи, и составляли основу скотоводства во Внутренней Азии. Они обеспечивали молоко и мясо для питания, шерсть и шкуры для одежды и жилища и навоз, который высушивался и использовался в качестве топлива. Овцы быстро размножались и кормились самыми разнообразными видами степных растений. На монгольском плато они составляли от 50 до 60 % поголовья всех стад, хотя их численность уменьшалась в тех частях Монголии, где пастбища были бедны травой, например в безводных пустынях, на больших высотах или на границах с лесными массивами. Процент овец в стаде достигал максимального уровня у кочевников, которые разводили их ради торговли овчиной или поставляли мясо на городские рынки. Например, в одних и тех же экологических условиях в районе Кульджи (долина реки Или, XIX в.) овцы составляли 76 % поголовья у тюркоязычных казахов, вовлеченных в торговлю овчиной, и лишь около 54 % — в стадах монголоязычных калмыков, ориентированных в основном на производство продуктов питания[27].

Хотя овцы играли более важную роль в экономическом отношении, самое почетное место у степных кочевников занимала, бесспорно, лошадь. В традиционном скотоводстве Внутренней Азии использование лошади изначально получило

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.