Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых - Жан-Кристиан Птифис Страница 14

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Жан-Кристиан Птифис

- Страниц: 19

- Добавлено: 2025-09-05 00:05:32

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых - Жан-Кристиан Птифис краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых - Жан-Кристиан Птифис» бесплатно полную версию:Жан-Кристиан Птифис – французский историк, исследователь, автор биографий известных исторических личностей, лауреат престижных литературных премий.

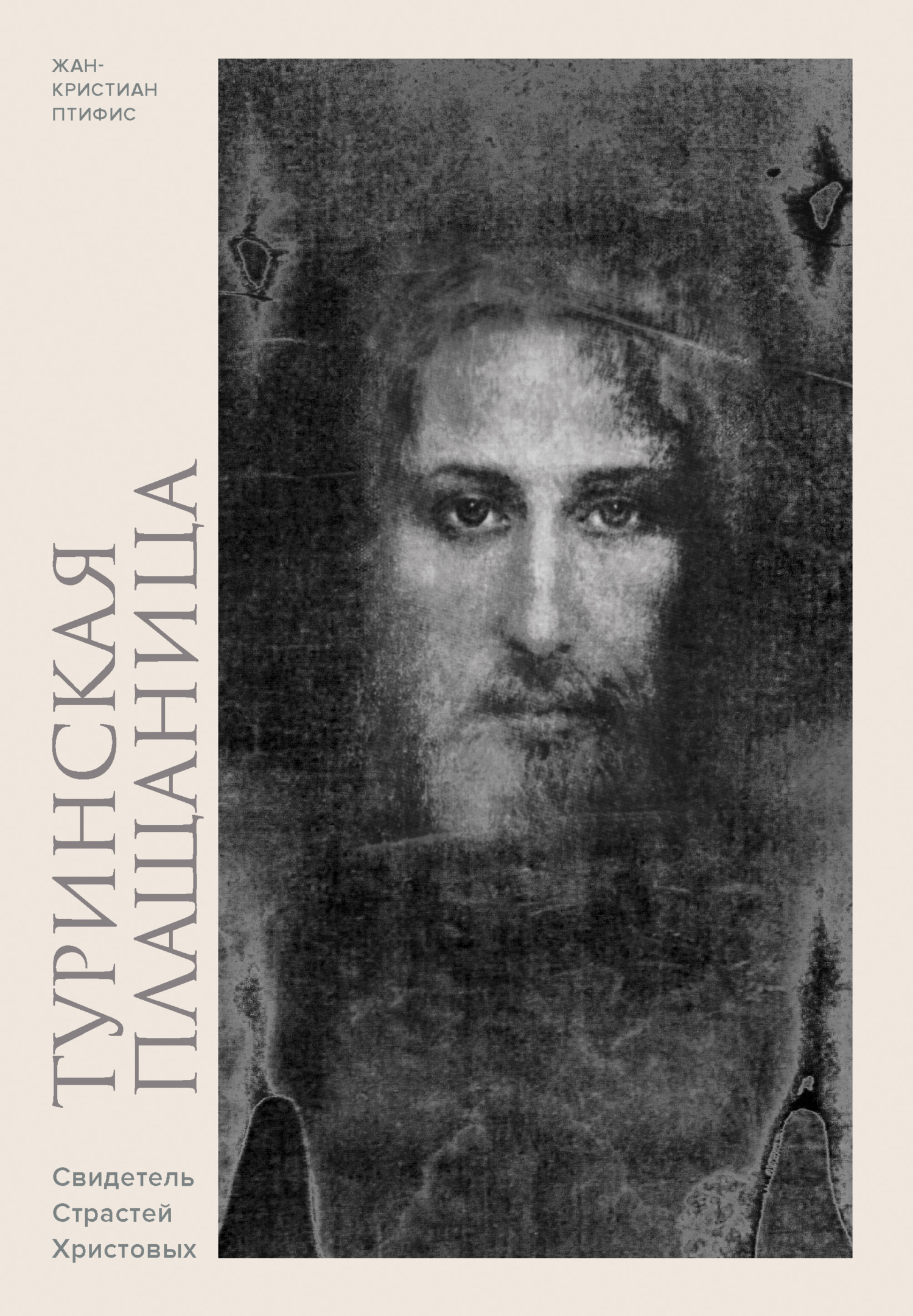

«Туринская плащаница – величайшая историческая и археологическая загадка – увлекает меня уже много десятков лет. Я анализировал статьи, труды и специализированные издания, французские и зарубежные, читал отчеты по коллоквиумам и доклады специалистов, записывал гипотезы, подмечал сложности интерпретации и поразительные открытия, в которых оказалось задействовано множество наук: история, археология, химия, физика, биология, анатомия, судебная медицина, антропология, востоковедение, нумизматика, палеография и многие другие.

Кого из верующих и даже неверующих не зачаровывало созерцание этого посмертного образа, прошедшего сквозь время? Освободившийся от страданий, благородный и безмятежный лик, несущий на себе выражение строгого и возвышенного величия словно задает нам вопрос, который Иисус Назорей задавал своим ученикам на дорогах Галилеи и Иудеи: “А вы за кого почитаете Меня?” (Мф. 16: 15)» (Жан-Кристиан Птифис).

Туринская плащаница. Свидетель Страстей Христовых - Жан-Кристиан Птифис читать онлайн бесплатно

К тому же выводу пришел в 2014 году другой синдонолог, Ив Сайяр, исследовавший связь между туринской реликвией и платом с изображением одного только лица: «Сосуществование в Константинополе двух реликвий, Мандилиона, изображения Лика Христова из легенды об эдесском царе Авгаре, и Плащаницы, в которую, согласно Евангелиям, был завернут Христос после смерти, кажется, можно считать подтвержденным, с X по XIII век»[82]. В конце концов, разве византийцы могли не приобрести «дочернюю» реликвию, которая была списана с «основной» и с которой она составляла единое целое? Плащаница, по-видимому, хранилась в то время в том же реликварии, что напоминает нам ставротеки Креста Христова (лат. tabulae), в которых священный объект был скрыт под выдвижной пластиной[83]. Упоминание об этом необычном удвоении Образа также встречается в нескольких рукописях Синаксаря (собрания житий святых православной церкви), хранящихся в монастырях Афона:

Живый, источил Ты подобие Свое на синдоний,В смерти восшел Ты на синдоний вечный[84]…Вскоре этот «синдоний вечный», появившийся в иллюстрированной летописи Скилицы лишь как деталь, призванная подчеркнуть традиционный Эдесский образ, станет объектом пристального внимания – поначалу по-прежнему в рамках легенды о царе Авгаре…

Речь архидиакона в Святой СофииПроповедь, которую архидиакон и референдарий Григорий произнес 16 августа 944 года в соборе Святой Софии, имеет большое значение. Итальянский эрудит Джино Дзанинотто обнаружил ее копию в 1986 году среди рукописей библиотеки Ватикана[85]. Референдарий был высокопоставленным духовным чином, он обеспечивал связь между патриархом и императором по религиозным вопросам. А может, он был и хранителем реликвий?

Можно не сомневаться, что этот человек, в отличие от других, видел Плащаницу не только в ковчеге – осматривал ее, когда ее разворачивали, прежде чем доставить в столицу империи. Вполне вероятно, что он в составе делегации Аврамия, епископа Самосатского, побывал в Эдессе, если, конечно, не сопровождал императорского камергера Феофана, протовестиария и паракимомена[86], который встречал реликварий в монастыре на анатолийском берегу во время его перевозки из Азии в Европу. Как бы то ни было, нам известно, что император попросил его и группу ученых людей исследовать легенду о царе Авгаре в сирийских текстах Эдессы.

Это был «человек, достойный доверия, – утверждает отец Дюбарль, переводивший его проповедь, – не увлекавшийся фантазиями о чудесах»[87]. Он не пытался приукрасить реальность, как это любили делать византийские авторы, склонные к излишней чувствительности, хотя его риторика, безусловно, напыщенна, а комментарии полны аллюзий и намеков и крайне запутанны, факты в восточных преданиях смешиваются с их духовными или метафизическими интерпретациями.

Материалы, собранные в Эдессе этим сановником, более или менее подтверждают рассказ Евсевия Кесарийского. Григорий честно отмечает, что в первоначальной версии письма Иисуса к Абгару не было обещания защищать город. Однако, говоря о переносе Образа в столицу империи, он сравнивает его ни много ни мало с величайшими событиями библейской истории – Исходом еврейского народа из Египта и прибытием Ковчега Завета в Иерусалим, – подчеркивая важность обретения не столько маленькой иконы, о которой он не упоминает, сколько большого полотна, уложенного в тот же ковчег. Только оно одно привлекает его внимание.

Те немногие описательные детали, которые приводит Григорий, он, несомненно, почерпнул из непосредственного наблюдения. Оратор понял, что блеклый цвет и размытость изображения дал отпечаток не влажного лица Иисуса на ткани, как сообщалось в большинстве текстов, а его пот при борении в Гефсиманском саду. И собирался включить в повествовательную традицию этот факт, отмеченный некоторое время назад.

Образ, по его словам, был «запечатлен одним только потом борения на лице Начальника жизни[88], стекавшим, подобно сгусткам крови, и перстом Божьим. Он [пот] – узор, окрасивший истинный отпечаток Христа», который был «приукрашен каплями из его собственного бока. Две вещи, исполненные мудрости: здесь кровь и вода, там – пот и тело… Мы видим здесь и источник живой воды» (как у Иоанна Евангелиста), бок, пронзенный римским копьем, после чего из него истекли вода и кровь.

Иными словами, архидиакон Григорий считал, что полотном из Эдессы во время молитвы в Гефсиманском саду был утерт «кровавый пот» Иисуса (некоторые комментаторы Евангелия от Луки говорили о редком явлении гематидроза: «И был пот его, как капли крови»[89]), а затем после Его смерти оно «приукрасилось» кровью и водой из Его пронзенного бока. Но каким образом «приукрасилось»? Каким чудом? Никаких подробностей. Григорий, отмечает отец Дюбарль, «тем не менее мог легко предположить, что это полотно, переданное Фоме, было сохранено группой учеников, и Иосиф из Аримафеи или одна из жен-мироносиц принесли его на Голгофу и использовали вновь при снятии с креста»[90].

Референдарий, слишком привязанный к благочестивой легенде, не мог понять, что речь идет о погребальных пеленах, которые лежали в пустой гробнице в пасхальное утро. Его проповедь – одна из последних попыток богословов примирить реальность с мифом о царе Авгаре, отличающимся, как мы видим вновь, поразительной пластичностью[91].

Псевдо-Константин и Псевдо-СимеонТретий документ – текст Псевдо-Константина, о котором мы упоминали ранее. 16 августа Церковь отмечала теперь прибытие Эдесского образа в столицу, и речь идет о проповеди, читавшейся по случаю этого праздника, который сохранился в православии до наших дней. Автор, рассказав о том, как исследовал древние тексты и расспрашивал свидетелей из Эдессы, рассматривает историю реликвии и то, как она появилась. «Говоря о теандрической[92] форме этого божественного Глагола, запечатленного без красок чудотворной волей его творца на ткани, принявшей его и затем посланной Абгару для его исцеления, а теперь, совершенно божественной мерой, перенесенной из Эдессы в Царьград [Константинополь] для его спасения и сохранения… я полагаю, что благочестивый и справедливый слушатель и наблюдатель должен желать узнать

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.