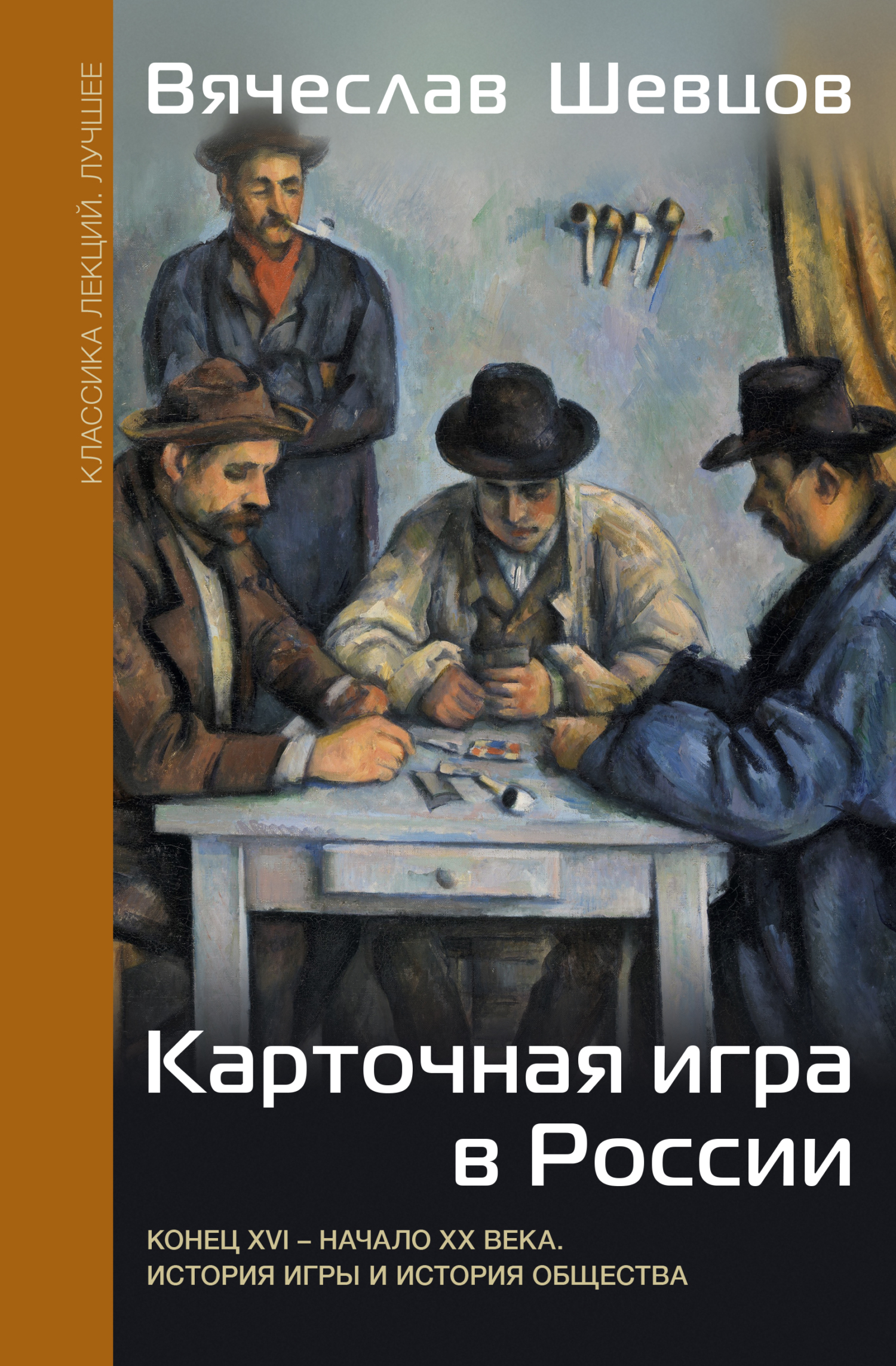

Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества - Вячеслав Вениаминович Шевцов Страница 13

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Научные и научно-популярные книги / История

- Автор: Вячеслав Вениаминович Шевцов

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-02 09:04:04

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества - Вячеслав Вениаминович Шевцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества - Вячеслав Вениаминович Шевцов» бесплатно полную версию:Эта книга рассказывает о том, как игральные карты стали частью русской жизни и культуры, когда и как они начали распространяться среди различных слоев русского общества, что было общего и особенного в организации игрового пространства у дворян, купцов и крестьян, каким был образ игры и игрока в русской литературе и фольклоре, как государство контролировало производство карт и их продажу и каким образом, со временем, менялось отношение к азартным играм в законах страны.

Автор предпринял попытку рассмотреть карточную игру в широком контексте истории и культуры дореволюционного российского общества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества - Вячеслав Вениаминович Шевцов читать онлайн бесплатно

Церковь также являлась одним из преследователей азартных игр, именно она выступила инициатором издания указа 1648 года. Стоглав (1551), ссылаясь на правила VI Вселенского собора, запрещал не только языческие «плясания» и «игрища», но и такие «гражданские» игры, как шахматы, шашки и кости, о которых в правилах Собора ничего не говорилось[92]. Запрещая игру в шахматы, сам царь не придерживался установленного запрета. Известно, что Иван Грозный умер как раз за шахматной доской. Церковное благочестие рассматривало игру как порочную страсть: «…возрадуются бесы и налетят, увидев свой час, и тогда творится все, что им хочется: бесчинствуют игрою в кости и в шахматы и всякими играми бесовскими тешатся…»[93]

К началу третьей четверти XVII века относится появление литературно-педагогического памятника «Гражданство обычаев детских» – русский перевод сочинения Эразма Роттердамского De civilitate morum puerilium (1530). В адресованных детям наставлениях встречается и такое: «…кия игры заповеданы суть: всякое костырство, кости, карты, купание в воде»[94]. При составлении договорных записей о найме или поступлении в ученики к ремесленнику обязательно оговаривалось, что работник или ученик должен не только «всякую работу работать без всякого ослушания», но и «не пить и не бражничать, зернью и карты не играть и по квасным не ходить»[95].

Страница из Соборного уложения 1649 года

Чрезвычайно интересен вопрос о наказании, предусмотренном для картежников. Соборное уложение 1649 года гласит: «А которые воры на Москве и в городех воруют, карты и зернью играют, и проигрався воруют, ходя по улицам, людей режут, и грабят, и шапки срывают, и о таких ворах на Москве и в городех и в уездех учинити заказ крепкой и биричем кликати по многия дни, будет где такие воры объявятся, и их всяких чинов людем имая приводити в приказ»[96]. Эта статья непосредственно не предусматривала наказания, а отсылала к предыдущим статьям: «…тем вором чинити указ тот же, как писано выше сего о татех». В этой связи распространено мнение, что, согласно Соборному уложению, игрока в карты приравнивали к татям и применяли по отношению к нему членовредительные наказания – отсекали уши, руки, пальцы и ноги[97].

Однако эта точка зрения ошибочна. Как следует из самого текста, азартные игры рассматривались как занятие уголовно наказуемое лишь в тесной связи с вызываемыми ими преступлениями. Соблазн игры был настолько велик, что проигравшиеся, чтобы вернуть долг или отыграться, «людей режут и грабят, и шапки срывают» (в которых обычно прятались деньги). Уже через двадцать лет в аналогичной статье нового законодательства о суде упоминание об игре в карты и зернь опускается[98]. Кроме того, азартные игры были распространены среди лиц, находившихся на «государевой службе», и, поступая с ними столь сурово, можно было лишиться полноценных служилых людей. В некоторых городах «закладные» игры были фактически легализованы и приносили доход в местную казну, поэтому было бы нелогичным со стороны государства одновременно покровительствовать азартным играм и столь жестким способом пресекать поступления в собственный бюджет. И, наконец, ни в одном из документов нет указания на то, что только за игру в карты или в зернь подвергали членовредительным наказаниям.

Картежнику, если за ним не числилось какой-либо татьбы и воровства, в худшем случае грозило битье кнутом на торгу (торговая казнь) или «в проводку» по улицам и площадям, а в лучшем – денежный штраф. В воеводских и царских наказах предписывалось различных «воров от воровства унимать» и «чинити им наказание, смотря по винам, кто какого наказанья достоин, чтоб на то смотря, иным неповадно было впредь воровать». Для зернщиков и картежников, а также для тех, кто такую игру «держит» и распространяет, встречаются такие виды наказаний, как «бить кнутом нещадно», «бить батоги», «бить кнутом по торгам нещадно, да на них же править заповеди» и тому подобные.

В указе 1648 года тех людей, «которые от того всего богомерзкого дела не отстанут», предписывалось также «бить батоги». Быструю и скорую расправу ожидали и сами карты, которые, в отличие от вина и «потаенных товаров», не «имали» в казну, а сжигали на торговой площади (см.: ПСЗ. Т. 3, № 1542). Таким образом, азартная игра в Соборном уложении не являлась составом преступления, а рассматривалась лишь как одна из причин, их вызывающая. Не знало русское уголовное законодательство и таких жестоких наказаний для «чистых» картежников, как членовредительство, хотя, конечно, «нещадное» битье (50 ударов) тоже крайне болезненная процедура.

Итак, казалось бы, мы видим целенаправленную борьбу государства с азартными играми, однако, запрещаемые юридически, они не были запрещены фактически. И дело здесь не только в том, что зернь и карты, «как бывает всегда со всем запрещенным, по мере больших преследований более привлекали к себе охотников»[99]. Как показал в своей работе С.Б. Веселовский, они являлись одним из источников государственных доходов.

Так, в расходной книге Туринского острога (1622–1623) в разряд «неокладных расходов» включена и покупка на казенные деньги карт «для государевых дел», а в приходной книге существовала даже особая статья доходов «с зернового суда» и «от костей и от карт»[100]. Тарские воеводы в 1624 году писали в Сибирский приказ прошение о запрещении закладных игр, из-за которых «чинится татьба и воровство великое», на что в этом же году получили из приказа ответ: «…и вы бы на Таре зерновыя и всякие игры из окладу не выкладывали, для того что та игра отдана и откупныя деньги емлют с нея в нашу казну давно… А которые люди на Таре зернью и всякою игрою учнут играти, и вы б над теми людьми велели дозирать, чтобы они играли смирно; и от всякого воровства и от душегубства служилых людей унимали»[101]. При постоянных нехватках денег на выплаты служилым людям от мелкой монополии было нелегко избавиться. До начала 1630-х годов на Таре трое казаков держали «зерневой и картный откуп», оказавшийся для них крайне убыточным. В своей челобитной (1631–1632 годы) они жаловались на воеводу, который не освобождал их от откупа и вычитал «откупные деньги» из жалованья. Лишь в Москве разрешили снять с челобитчиков этот откуп и велели отдать его «охочим людям»[102].

Игорный майдан,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.