Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода - Николай Александрович Добролюбов Страница 11

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Публицистика

- Автор: Николай Александрович Добролюбов

- Страниц: 23

- Добавлено: 2022-09-10 19:00:53

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода - Николай Александрович Добролюбов краткое содержание

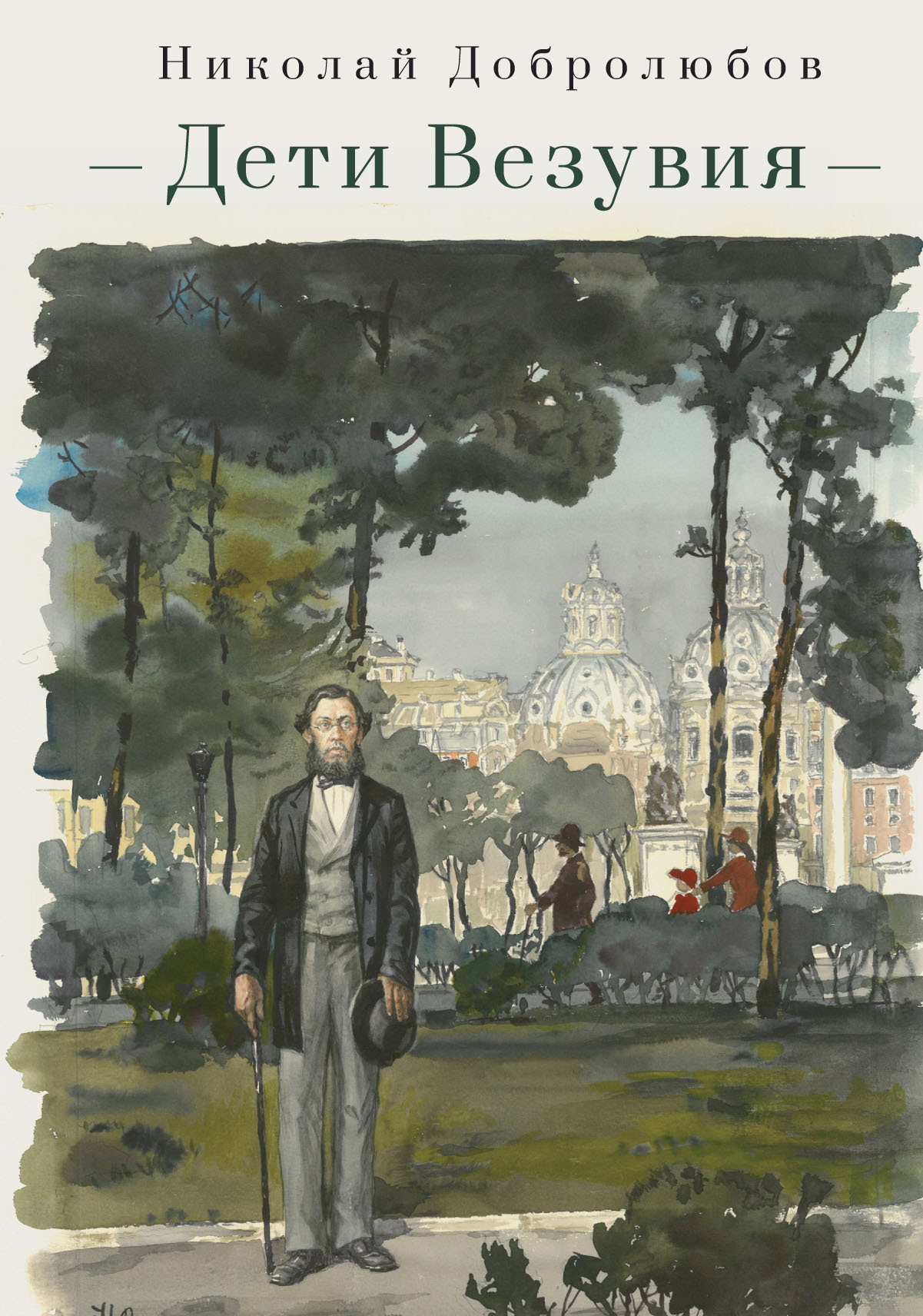

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода - Николай Александрович Добролюбов» бесплатно полную версию:Впервые выделена и собрана в один корпус проза и поэзия, написанная Н. А. Добролюбовым в течение итальянского периода, с декабря 1860 г. по июнь 1861 г., совсем незадолго до его преждевременной кончины, и прокомментированы итальянские реалии содержания. Необыкновенно разнообразные по жанру произведения – публицистика, репортаж, политический анализ, историография, лирика, сатира, пародия, памфлет – образуют, тем не менее, цельный «итальянский текст» и отражают как глубокий интерес Добролюбова к яркой эпохе объединения и модернизации Италии (Рисорджименто), не без аллюзий на необходимость реформ на родине, так и новое, приподнятое состояние духа «сурового критика», вдохновленного южной природой, морской стихией, богатым культурным наследием, а также возможностью раскрыть иную, пылкую и сердечную сторону своей натуры и связать судьбу с итальянской девушкой, что оказалось, увы, лишь иллюзией. В современной Италии очерки Добролюбова о Рисорджименто считаются образцом новаторства, смелости, язвительной иронии.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Дети Везувия. Публицистика и поэзия итальянского периода - Николай Александрович Добролюбов читать онлайн бесплатно

«Политическое воспитание низших классов в Неаполе ушло не дальше того, как в глуши нашей Бретани. То, что называется собственно народом, то есть люди нужды и работы, – все они вполне преданы предрассудкам и привычкам, соединенным с абсолютизмом. Они не понимают, что такое политическая свобода, не имеют понятия даже и об улучшениях общественных. Это вол, который не может есть в свое удовольствие, если не чувствует на себе ярма; или, употребим сравнение менее горькое, это раб, привыкший к своей ежедневной работе и не мечтающий о свободной жизни, о праве располагать самим собой, потому что теперь господин заботится о его пище и одежде, а человек свободный должен думать о них сам.

Во Франции в некоторых провинциях народ сам, хотя призванный к покорности властям, каковы бы они ни были, представляет себе, однако же, известный идеал свободы. Он понимает, что могло бы быть лучше; он по инстинкту сознает, что известные общественные формы благоприятны более других для умственного и нравственного развития масс и для материального их благосостояния. Таким образом, у нас есть инстинктивный либерализм в народе, и вот почему он дал свою непреодолимую опору революции, разрушившей режим привилегий и старой монархии; вот почему приветствовал он движение 1830 года, которое остановило неловкие попытки возвратить старое; вот почему выказал он свою симпатию к республике 1848 года, надеясь от нее улучшений, в которых чувствует нужду.

Ничего подобного у неаполитанского народа. Напротив, он имеет стремления совершенно противоположные. Виноват ли в этом опыт прежних поколений, которые, меняя правителей, постоянно оставались под тем же игом? Или это оппозиция высшим классам, которых интересы, в понятиях народа, противны его собственным? Или это влияние религиозного воспитания, которым духовенство католическое пользовалось, чтобы представлять короля как образ бога на земле, как орган Божьей силы в отношении к материальной жизни народа, так как само духовенство есть орган силы Божией, духовной жизни?.. Как бы то ни было, но факт несомненен: этот народ любит абсолютную власть своих королей. Он с удовольствием их приветствует, теснится около них, просит у них иллюминаций, парадов, в случае надобности – хлеба. Чтобы быть вполне справедливым, надо сказать, что действительно короли освободили народ от феодального ига, разумеется не по расположению к этим людям, вечно осужденным платить и работать, а по необходимости самим освободиться от феодальных пут, которые, связывая народ, стесняли и простор королевской власти. Народ и король боролись вместе против гидры феодализма и вместе победили ее. Теперь нужно еще много времени, чтобы народ ясно понял, что, давая свою поддержку аристократам по рождению, по богатству и образованию, против абсолютизма, он не рискует восстановить вновь гибельную и тяжкую, как прежде, феодальную систему… И покамест это время не пришло, он остается верен старой дружбе и кричит vive le roi[65]»[66].

Аббат Мишон подтверждает свой отзыв фактами и затем переходит к вопросу: что же надо сделать, чтобы возвысить состояние народа? (Нынешнее положение он считает очень низким!) Он находит, что всего лучше было бы, если бы правительство Бурбонов шло рука об руку с просвещенными либералами и исподволь подготовляло народ к сознательной политической жизни. «Таков по крайней мере прямой логический вывод», – замечает он, и из этого вы видите, что идеал аббата вовсе не тот, как у г. Гондона. Он, как видно, полагает, что всякая страна непременно должна стремиться к заведению у себя парламентских прений, которые, как мы видели выше, г. Гондону решительно противны. Мы не будем разбирать разногласия этих почтенных личностей, хотя и находим, что логика г. Гондона гораздо проще аббатовской; нам важно то, что оба признают, с разных точек зрения, совершенное отсутствие политического воспитания у неаполитанского народа. Мало того, аббат Мишон находит, что даже либеральные реформы правительства в Неаполе почти невозможны, и причину этого открывает как в правительственных лицах, так и в настроении самого народа. Он очень об этом сокрушается, видя, что идеал его не удается; но так как у нас подобных идеалов нет, то мы можем привести слова его совершенно хладнокровно. Сказавши, что постепенное водворение конституционной формы правления было бы для Неаполя всего лучше, по чистой логике, он продолжает:

«Но, зная людей и политические страсти, мы должны понять всю бесконечную трудность подобного преобразования, или, правильнее сказать, этой революции, произведенной в недрах монархии самою же монархией, соглашающеюся отдать себя под опеку конституционных установлений.

Первая трудность, и, может быть, самая страшная, заключается в Бурбонской династии, для которой уступки своему народу всегда кажутся поражением или по крайней мере унизительным ослаблением ее вековых прав. В самом деле, трудно понять, каким образом властелин, уже в полной зрелости своих лет, человек, живший, как Фердинанд, в убеждениях и привычках неограниченного владыки, поддерживавший свое полновластие, худо ли, хорошо ли, но с постоянной энергией, – трудно понять, каким образом этот человек мог бы вдруг отказаться от убеждений всей своей жизни, от всех привычек самовластия, для того, чтобы подчинять себя трудному испытанию конституционного правления!.. Разве хотят, чтоб он (чего, впрочем, никто не посмел бы ему посоветовать) вдруг прикинулся либералом и провозгласил: “Пора пришла! Переменим нашу правительственную систему! Вот вам хартия!” Но ведь это нелепо; и можно ли требовать от короля такого малодушия!

С династической точки зрения возможна только одна гипотеза: это – если бы будущий наследник престола воспитан был несколькими людьми, которым дана была бы полная свобода

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.