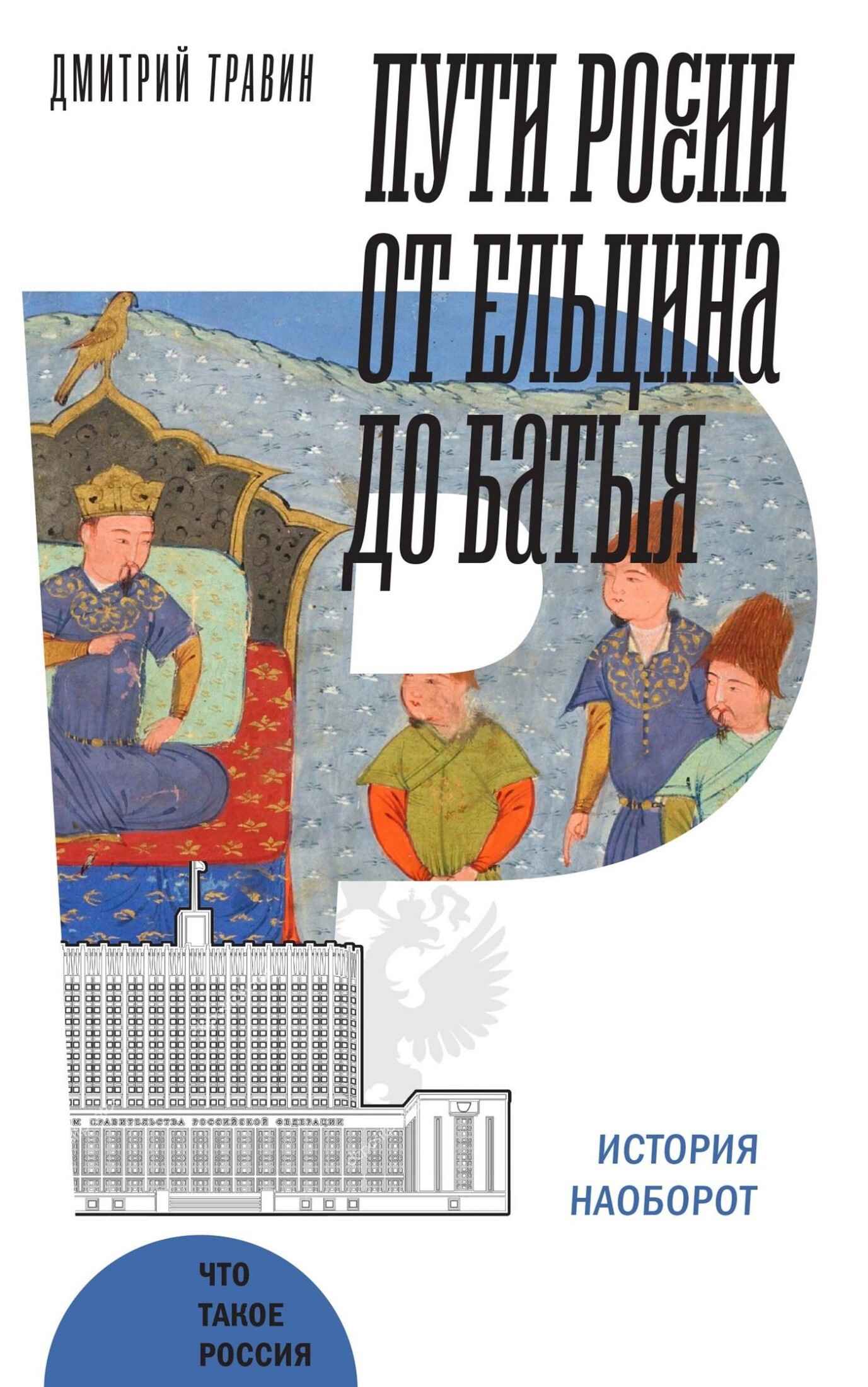

Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот - Дмитрий Яковлевич Травин Страница 10

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Публицистика

- Автор: Дмитрий Яковлевич Травин

- Страниц: 15

- Добавлено: 2025-09-16 19:00:13

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот - Дмитрий Яковлевич Травин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот - Дмитрий Яковлевич Травин» бесплатно полную версию:В какой степени нынешняя Россия является следствием всего того, что случалось на ее долгом историческом пути? Можно ли было реализовать иные сценарии развития? Как отличить реальную историческую альтернативу от мифа? В этой научно-популярной книге Дмитрий Травин ищет ответы на актуальные для нашей страны вопросы, опираясь на свои многолетние историко-социологические исследования. Автор выбирает ретроспективный взгляд на российскую историю и отступает в прошлое шаг за шагом, делая остановки в тех узловых точках, которые наиболее сильно повлияли на судьбу страны. Задача, которую он ставит перед собой, — проследить, как на каждом этапе развития России «веяния, идущие из прошлого» сталкивались или наоборот сочетались с «веяниями, порожденными новой эпохой».

Дмитрий Травин — кандидат экономических наук, специалист по экономической истории и исторической социологии, с 2008 по апрель 2024 года — научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Пути России от Ельцина до Батыя: история наоборот - Дмитрий Яковлевич Травин читать онлайн бесплатно

Сценарий первый связан с ценами на нефть. Россия, как известно, является крупным экспортером энергоносителей, а потому доходы государственного бюджета и общий приток денег в экономику зависят от объема нефтегазовой выручки. При этом цены на мировом рынке зависят от множества обстоятельств. Эти обстоятельства сложились так, что в девяностые годы цены были низкими, а в нулевые — стали быстро расти. То есть в самый тяжелый момент реформ, когда правительству требовались деньги, валютная выручка российской экономики оказалась мала, соответственно, пришлось больше денег «печатать», а затем больше занимать. Это существенно повлияло на темпы инфляции и масштабы августовского кризиса 1998 года. А когда общество разочаровалось в девяностых, конъюнктура мирового энергетического рынка стала к нам более благоприятной, и это увеличило возможности финансовой поддержки населения, которые появились у политических руководителей нулевых годов. Но ведь конъюнктура рынка могла сложиться иначе: если бы эпоха высоких цен на нефть совпала с эпохой реформ, «слой соломки» был бы значительно толще.

Сценарий второй связан с поддержкой, которую оказывали российским реформам зарубежные страны и международные финансовые организации. Валюту, необходимую для финансовой стабилизации, можно было не только заработать, но и получить в долг. С теми долгами, которые образовались бы в период плохой конъюнктуры энергетического рынка, можно было расплатиться позднее — по мере роста цен на нефть и газ. Богатые страны формально проявляли стремление поддерживать Россию деньгами, однако на самом деле эта поддержка оказалась незначительной в сравнении с теми потребностями, которые возникли в девяностые годы. Крупные кредиты предоставлялись в конце 1980-х Горбачеву. А когда в 1990-е начались реальные рыночные реформы, размер поддержки резко снизился. Если сравнить ее с поддержкой, которую получала впоследствии маленькая Греция для решения финансовых проблем, угрожавших ее пребыванию в зоне евро, становится очевидным, что по отношению к российским реформам Запад вел себя индифферентно. Но если бы западные политики оказались более прозорливыми, этой индифферентности не было бы и «слой соломки» стал толще.

Третий сценарий связан с азиатским финансовым кризисом. Подобный разрушительный кризис совсем не обязательно должен был разразиться именно в 1997–1998 годах. Он мог случиться несколько позже или раньше. Если бы он случился позже, неустойчивая пирамида российского госдолга устояла бы. Соответственно, не было бы резкого снижения реальных доходов населения в конце девяностых — прямо перед очередными президентскими выборами. Политические процессы могли в тот момент пойти по-другому. Во всяком случае, наиболее вероятным «преемником» Ельцина становился бы многолетний премьер-министр Виктор Черномырдин, в заслуги которого была бы поставлена удачная финансовая стабилизация (пусть даже осуществленная с помощью пирамиды госдолга). Да и политический вес такого крупного демократического лидера, как Борис Немцов, был бы значительно выше без августовских потрясений 1998 года.

При любом позитивном сценарии финансовой стабилизации лучше обстояли бы дела не только с ценами и займами, но также с инвестициями. Экономика так устроена, что при нестабильности капиталы бегут из бедствующей страны или используются для краткосрочных спекуляций, а при стабильном положении дел инвестируются в развитие. Подобные инвестиции создают новые рабочие места, обеспечивают людям выплату хорошего заработка, способствуют расширению выпуска товаров отечественными производителями. Именно так обстояло дело в начале нулевых: как только появились стабильность и первые признаки роста экономики, капиталы перестали бежать из России и стали возвращаться. Если бы не августовский кризис, это могло произойти раньше.

Я не хочу определять вероятность позитивного развития при каждом из указанных выше сценариев. Подобные гадания антинаучны, хотя весьма захватывающи. Цель моей книги состоит лишь в том, чтобы показать зависимость развития страны от ее исторического пути и тех крутых поворотов, которые на нем встречаются, а также отметить, что любая зависимость не детерминирует будущее.

Миф первый. О китайском пути

Аналитические размышления о сложности преобразований девяностых нравятся далеко не всем. Как и любая сложность. С простыми объяснениями жить значительно проще. Одним из таких объяснений является миф о китайском пути, по которому следовало идти нашей великой державе. Если китайским реформаторам удалось за несколько десятилетий превратить свою полуголодную страну во всемирную промышленную мастерскую, то почему это не удалось сделать России?

Иногда шутники отвечают на этот вопрос, что, мол, для китайского пути у нас оказалось слишком мало китайцев. Такой ответ, конечно, неверен как по форме, так и по содержанию. Народы не делятся на склонных к строительству эффективной рыночной экономики и не склонных к этому. Успех зависит от установленных в стране правил игры (от институтов, если по-научному), а не от национальности. Китай был не слишком успешен в экономике как до установления маоизма, так и при его господстве. Но после маоизма он вдруг преуспел, поскольку правила игры радикально изменились.

Тем не менее в некотором смысле приведенная выше шутка верна, поскольку намекает на то, что очень важные объективные различия между Россией и Китаем все же имелись. Проблема не в принадлежности людей к той или иной нации, а в том, как они жили к началу реформ, чем занимались: в России и в Китае. Если выразиться по-научному, проблема состояла в принципиально разных структурах экономики.

Китай был почти целиком страной аграрной, Россия — в основном промышленной. В Китае крестьяне могли голодать, в России 1970–1980-х голода не было, страдал народ лишь от товарного дефицита. В Китае государство не брало на себя социальных обязательств перед большей частью населения, в России для всех существовали пенсии, больничные листы, а также хлеб с макаронами и крупами по искусственно заниженным ценам. Поэтому и ожидания реформ, и цели преобразований были принципиально различными.

Китайские крестьяне, составлявшие подавляющую часть населения, хотели (чтобы не голодать) трудиться на самих себя, а не на коммуну. По сути, они были противниками госрегулирования, хотя вряд ли мыслили в таких терминах. И когда желанное право получили, они взялись за работу засучив рукава. Трудились на своих полях или простеньких промышленных предприятиях, разбросанных по провинциальным городкам и «крышуемых» местными властями. Несколько упрощая, можно сказать, что не мы пошли китайским путем в реформах, а китайцы — нашим, если вспомнить о том, в чем состояли преобразования НЭПа, проведенные в ту эпоху, когда Россия была столь же аграрной страной, как Китай.

Российские горожане в основной массе уже не могли представить себе жизнь без государственного патернализма. Когда предприятиям предоставили свободу, общество потребовало от государства, как говорилось выше, серьезных гарантий, то есть различных денежных выплат, позволяющих хотя бы сохранить тот уровень жизни, что был раньше. Более того, гарантий требовало и сельское хозяйство: страна

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.