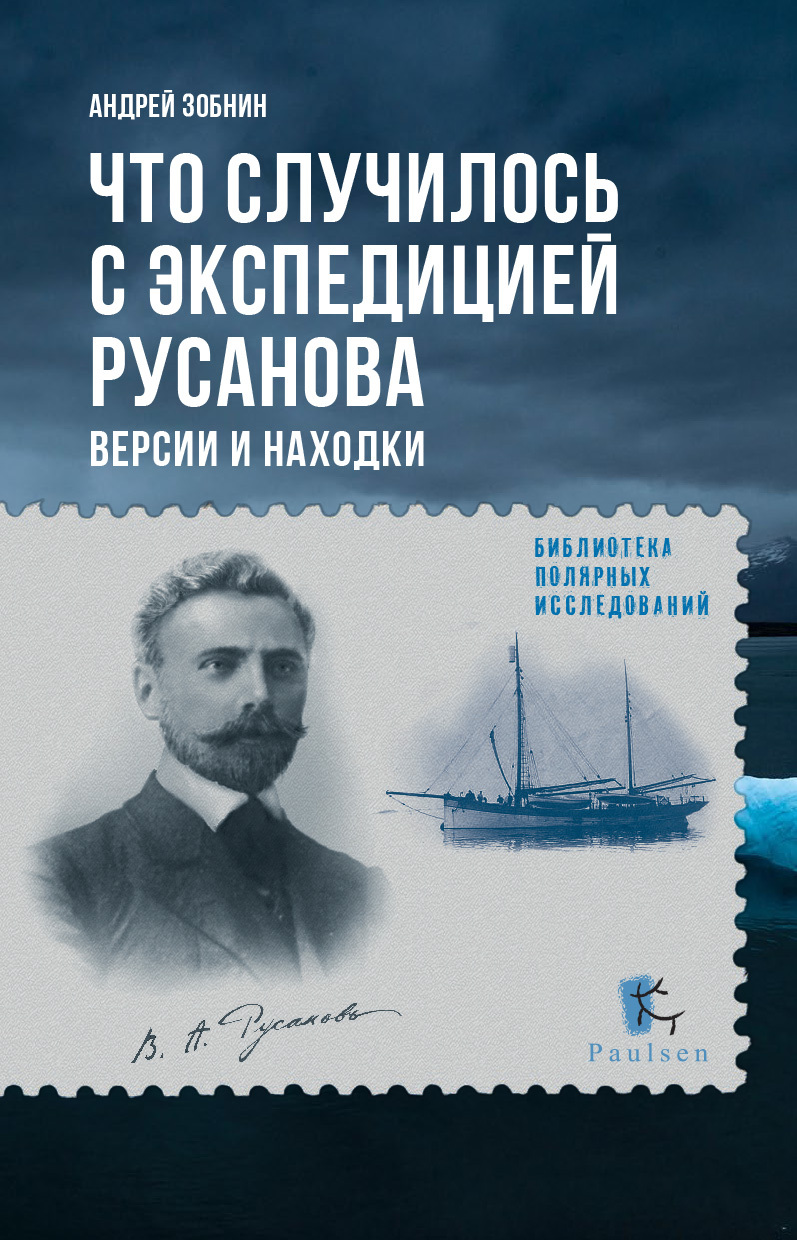

Что случилось с экспедицией Русанова. Версии и находки - Андрей Н. Зобнин Страница 2

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Прочая документальная литература

- Автор: Андрей Н. Зобнин

- Страниц: 4

- Добавлено: 2025-08-21 14:02:08

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Что случилось с экспедицией Русанова. Версии и находки - Андрей Н. Зобнин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Что случилось с экспедицией Русанова. Версии и находки - Андрей Н. Зобнин» бесплатно полную версию:«9 июля 1912 года в 9 часов вечера парусно-моторный куттер ˝Геркулес˝ уходил из Екатерининской гавани.

Капитан стал у штурвала…

˝Прощайте. Прощайте. Счастливо˝ – неслось со всех сторон.

"Вперед!" – скомандовал капитан. Методично заработал мотор.

˝Ура!˝ – вдруг раздалось на берегу, сопровождаемое выстрелами из ружей. То приветствовала нас толпа народа, скопившаяся на берегу. Мы в свою очередь отсалютовали флагом и плохонькими залпами из наших винтовок. Последней послала нам свой привет Александровская биологическая станция…»

Эти строчки из дневника участника тех событий Р. Л. Самойловича оставили нам единственное документальное свидетельство начала одной из самых загадочных экспедиций ХХ века – арктической экспедиции Владимира Александровича Русанова.

По общепринятым версиям, осенью 1912 года шхуна «Геркулес» впервые в истории освоения Северного морского пути прошла из Баренцева моря к шхерам Минина, обогнув с севера мыс Желания. Почти все исследователи, ссылаясь на известные статьи В. Русанова по этому вопросу и его последнее письмо, сходятся в том, что целью экспедиции был поиск высокоширотного пути на восток.

Трудно сейчас сказать, когда впервые идея Северо-Восточного прохода высокими широтами захватила В. Русанова. Определенно, это произошло не позднее 1909 года – времени его участия в 1-й Новоземельской экспедиции.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Что случилось с экспедицией Русанова. Версии и находки - Андрей Н. Зобнин читать онлайн бесплатно

Для окончательного представления проекта, полагал Русанов, недоставало только материалов гидрологических исследований акватории, прилегающей к северной оконечности Новой Земли. «Нужно иметь в виду, – писал он, – что направление течений в северной части Новой Земли до сих пор остается необследованным и что мои соображения на этот счет являются гипотетическими. Вот почему выяснение этого капитального вопроса, по моему мнению, должно составить самую главную задачу Новоземельской экспедиции в 1910 году. Эта экспедиция должна будет окончательно выяснить вопрос о том, насколько удобен предлагаемый мною торговый путь в Сибирь. Но для этого ей не только понадобится подняться до самого крайнего северного пункта Новой Земли, до мыса Желания, но и обогнуть его. Если работы экспедиции дадут положительные результаты, то уже в 1911 году можно будет сделать первый пробный рейс из Архангельска в Енисей по новому Ледовито-океанскому пути»[3].

Летом 1910 года была снаряжена 2-я Новоземельская экспедиция. Программа экспедиции, составленная В. Русановым – уже начальником экспедиции, включала обследование северо-западного побережья Новой Земли от полуострова Адмиралтейства до Архангельской губы, начатое в 1909 году. Кроме того, предполагалось, если позволит время и обстоятельства, попытаться пройти вокруг северной оконечности острова. Для Русанова это была возможность представить все необходимые материалы к основательному пересмотру направлений арктического судоходства из Баренцева моря к берегам Сибири.

В середине августа 1910 года двухмачтовый парусно-моторный куттер[4] «Дмитрий Солунский» подошел к северо- западной оконечности Новой Земли.

К тому времени экспедиция В. Русанова провела обширные исследования западного побережья острова. С этого времени должны были начаться исследования, которые легли бы в основу совершенно новых представлений об арктическом мореплавании. В отчете «На ˝Дмитрие Солунском˝ вокруг Новой Земли. Описание путешествия Новоземельской экспедиции 1910 года», опубликованном в Санкт Петербурге в 1911 г., представлен, по сути, дневник В. Русанова:

«16 августа. Обогнули мыс Желания и близко подошли к желтой земле с нависшими над морем утесами; но снова задул свежий ветер, заставивший опять уйти в море. Легли в дрейф и взяли новую гидрологическую серию в 20 километрах к северо-востоку от мыса Желания.

17 августа. Русанов предложил капитану идти еще дальше к северо-востоку, чтобы взять третью гидрологическую серию в этой еще никем и никогда в гидрологическом отношении не обследованной области.

В 2 ч. ночи легли в дрейф для производства работ в 55 километрах к северо-востоку от мыса Желания. Глубина здесь оказалась так значительна, что лот, опущенный на 200 метров, не достал дна.

К сожалению, запасного более длинного линя на судне не было, так что узнать истинную глубину не представлялось возможным. В то время как брались серии воды, с NNO показался на горизонте лед. Это был первый морской полярный лед, встреченный экспедицией в открытом море. Судно пошло прямо ко льду и, достигнув под 77º 24' сев. шир. полосы сильно разбитых льдов, которая тянулась с востока на запад, направилось вдоль нее, обходя кое-где крупные льдины.

Куттер «Дмитрий Солунский». Новоземельская экспедиция, 1910 г. Из книги «На “Дмитрие Солунском” вокруг Новой Земли»

Северная оконечность Новой Земли. Маршрут куттера «Дмитрий Солунский» (август – сентябрь 1910 г.) Фрагмент карты, составленной В. А. Русановым

Пройдя, таким образом, около 50 километров к западу, увидели, что льды заворачивают к северу. Тогда повернули обратно к югу и бросили якорь с восточной стороны мыса Желания».

Таким образом, на траверзе мыса Желания был сделан только один гидрологический разрез протяженностью всего 50 километров.

18 августа около полуночи «Дмитрий Солунский» снялся с якоря и пошел вдоль восточных берегов Новой Земли к заливу Баренца в Ледяную гавань. К вечеру того же дня высадились на берег, чтобы с высокого места осмотреть прибрежные льды.

«Когда члены экспедиции поднялись на холм, окружающий Ледяную гавань, то увидели, что к юго-востоку все Карское море от самого берега до горизонта было покрыто сплошным льдом, причем несмотря на сильный ветер, дувший от берега, лед этот стоял неподвижно у берегов. Таким образом, путь к югу был отрезан. Казалось невозможным идти дальше Карским морем. Но зато к востоку, куда хватал глаз, море было совершенно свободно ото льда.

Оставалось одно из двух: или вернуться тем же путем, которым пришли сюда, т. е. Баренцевым морем, чего совсем не хотелось Русанову, или попытаться обойти встречные льды, взяв курс к востоку[5].

19 августа ”Дмитрий Солунский”, держась у кромки льдов, прошел на восток около 70 километров, но сильный ветер со снегом заставил уйти от опасного соседства со льдом. Капитан при полном отсутствии видимости взял курс на северо-запад обратно к мысу Желания. Весь следующий день и всю ночь продолжался шторм. Сильный западный ветер заполнил Оранские острова льдом, и выход в Баренцево море был закрыт. 21 августа команда с тревогой наблюдала за надвигающимися с северо-запада огромными полями уже океанского льда. Угроза гибели судна, прижатого к берегу, была очевидна. Единственным спасением был узкий канал вдоль северо-восточного берега, образовавшийся сдвигом льда под напором западного ветра. Медленно двигаясь по сходящимся и расходящимся каналам на юг вдоль восточного берега Новой Земли, ”Дмитрий Солунский” 27 августа вышел к Маточкину Шару».

Приведенное достаточно подробное описание нескольких дней пребывания экспедиции у северной оконечности Новой Земли дает ряд очень важных фактов, которые помогут понять развитие идей В. Русанова и оценить его дальнейшие выводы. Эти материалы стали определяющими и в анализе его последней экспедиции.

«Заранее оговариваюсь, – писал он, – что моя задача заключается не в том, чтобы придать рассматриваемому вопросу новую постановку или сообщить новый фактический материал для решения его, а только в том, чтобы разбить этот большой и сложный вопрос на ряд отдельных положений и подвергнуть некоторые из них критической оценке»[6].

Признаваясь, что «за отсутствием более точных и продолжительных наблюдений поневоле приходится пользоваться тем скудным материалом, какой имеется», он тем не менее ставит под сомнение многолетние гидрологические исследования Мурманской научно-промысловой экспедиции. Его критическая оценка работы Н. Книповича по гидрологическому режиму

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.