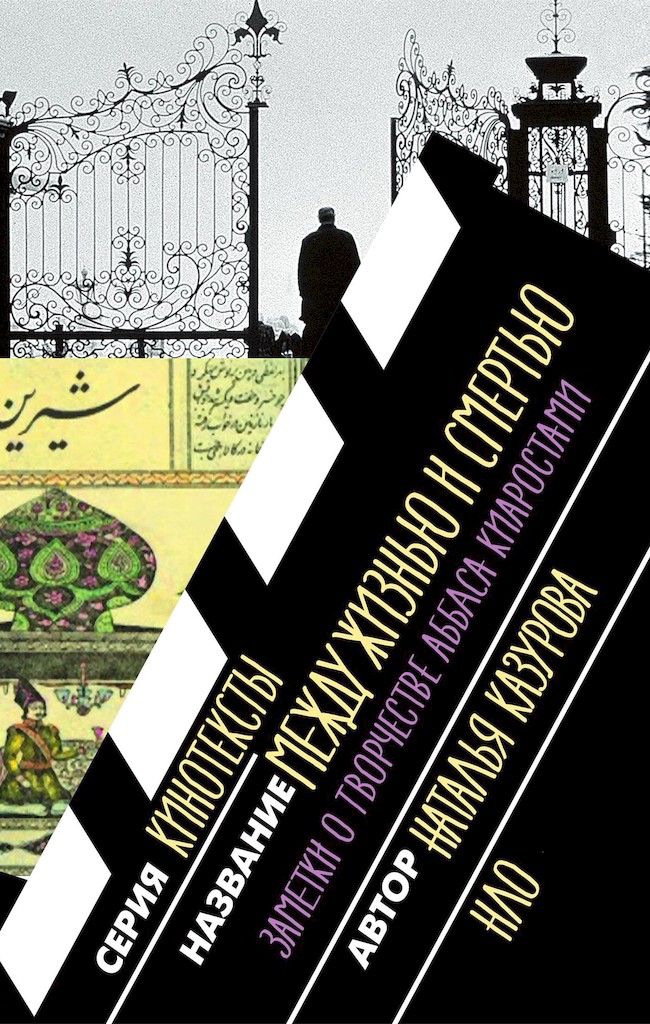

Между жизнью и смертью. Заметки о творчестве Аббаса Киаростами - Наталья Валерьевна Казурова Страница 4

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Искусство и Дизайн

- Автор: Наталья Валерьевна Казурова

- Страниц: 14

- Добавлено: 2025-09-05 19:01:55

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Между жизнью и смертью. Заметки о творчестве Аббаса Киаростами - Наталья Валерьевна Казурова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Между жизнью и смертью. Заметки о творчестве Аббаса Киаростами - Наталья Валерьевна Казурова» бесплатно полную версию:В книге рассмотрены жизнь и фильмы выдающегося иранского режиссера Аббаса Киаростами (1940–2016), лауреата многих кинофестивалей. Автор прослеживает, как формировались его взгляды на киноискусство и как в его поэтических фильмах отражались бурные политические и социальные перемены в иранском обществе второй половины XX века. В качестве приложения помещены несколько интервью А. Киаростами, данные им в разные годы.

Между жизнью и смертью. Заметки о творчестве Аббаса Киаростами - Наталья Валерьевна Казурова читать онлайн бесплатно

В исламском иранском кинематографе сложились новые направления. Довольно широкое распространение получили фильмы — уроки религии. Примером могут служить первые картины Мохсена Махмальбафа «Раскаяние Насуха» (1983) и «Пара слепых глаз» (1984) и популярное одно время мистическое направление, в ключе которого был снят фильм «По ту сторону мглы» М. Асгари-Насаба (1985), который должен был стать образцовым для исламского кинематографа. Частично политический, частично религиозный, частично мистический, он рассматривался не просто как идеальная модель фильма нового мистического жанра, но как образец религиозного осмысления жизни. Сценарий его написал Мухаммед Бехешти, глава департамента по кинопроизводству Министерства культуры и исламской ориентации.

Мистическое направление ставило целью духовное перерождение зрителя посредством его отождествления с главным героем фильма, который, преодолевая суровые испытания, кардинально менял свое отношение к жизни и смерти. Герой на экране переживал трансцендентальный опыт и обретал обновленную веру в Бога, благодаря чему становился человеком, способным на милосердие и самопожертвование. Фильмы данного типа, несомненно, имели мощный религиозный подтекст, поскольку приглашали зрителя принять участие в «праздновании веры» и указывали каждому мусульманину путь к Богу. Тем не менее они не нашли отклика в сердцах зрителей: перенасыщенные тяжелым символизмом, они были слишком далеки от повседневной жизни и казались претенциозными. Как следствие, к концу десятилетия это направление практически перестало существовать[25].

Помимо религиозных фильмов в иранской киноиндустрии важнейшее место занимало игровое «социально-обучающее» кино, которое являлось прямым руководством по правилам поведения в обществе и нормам мусульманской этики для граждан, живущих по законам ислама. Стремление избавить страну от азартных игр, алкоголя, проституции, развлекательной музыки и танцев, «аморальных» книг и журналов способствовало появлению в кинематографе образа идеального человека. Верующий в Бога, любящий природу, честный, бережливый, ответственный и уважающий закон, избавленный от греховных помыслов — таким представал на экране подлинный житель исламской республики. Образ гражданина ИРИ противопоставлялся облику западного обывателя, склонного к мыслям об удовольствии и наслаждении и недостойным поступкам[26]. К этой же категории можно отнести фильмы, рассказывающие о социальных проблемах, с которыми может столкнуться семья (развод, наркомания, потеря ребенка), и путях урегулирования конфликтных ситуаций. Такие картины имели мелодраматический характер, позитивный финал настраивал зрителя на оптимизм и веру в государство.

Через несколько лет после революции утвердилась четко сформулированная и жестко регламентированная политика правительства в сфере национальной кинематографии. Контроль над кинопроизводством был полностью в руках государства. Все фильмы классифицировались по категориям с учетом господствующей в стране цензуры, требования которой основывались на политической целесообразности, законах и моральных принципах исламской республики. С 1987 года все фильмы, выходящие в прокат, были разделены на 4 категории (A, B, C, D). Классификация производилась по трем критериям: технический, эстетический и содержательный. Фильмы категории А, «идеологически правильные», показывали продолжительное время в лучших кинотеатрах страны, остальные шли «малым экраном». Режиссеры, снимающие фильмы категории А, имели привилегии, в то время как создатели фильмов категорий В, С и D с трудом находили финансирование и не всегда получали цензурное разрешение[27]. Позднее, с развитием авторского кино в Иране возникло еще подразделение на фильмы «для специальной публики» и «для всех»[28].

Все понимали, что цензура напрямую связана с нормами ислама и касается внешнего вида актеров, взаимоотношений между персонажами противоположного пола и их поведения на экране, но на протяжении нескольких лет не было четкого разъяснения, что на экране показывать можно, а что нельзя. Однако в 1984 году вышла и регулярно переиздается брошюра, в которой изложены принципы производства, проката и распространения кинематографической продукции в стране и за ее пределами. Наиболее детализированная версия ее (1996) сообщает, что «женщин запрещено снимать крупным планом, им нельзя пользоваться косметикой и надевать обтягивающую и яркую одежду; мужчины не должны носить галстуки и короткие рукава, это разрешается делать, только если они исполняют роли отрицательных персонажей; запрещены западная музыка и приглушенный, интимный свет»[29].

Кроме того, в 1996 году глава Министерства культуры и исламской ориентации изложил свое, а соответственно, официальных властей понимание формы, содержания и направлений развития иранского кинематографа в брошюре, предназначенной стать руководством для нового поколения иранских режиссеров, выросших уже в условиях исламского государства. Приоритетными были названы следующие темы:

— Исламская революция и новая история Ирана;

— Ирано-иракская война и национальное объединение;

— иранская история и выдающиеся исламские деятели;

— культурные, экономические, социальные, политические достижения и перспективы страны;

— вопросы, касающиеся детей и молодежи;

— роль женщины в семье, на работе и в современном обществе;

— ценности исламской культуры, искусства и науки;

— юмор.

Чуть больше десятилетия (с 1979-го по 1992 год) иранский кинематограф существовал практически в полной изоляции от внешнего мира. Неудивительно, что «в такой ситуации процессы формирования идентичности естественно задаются внутренними процессами, в них доминируют имманентные идеологические и культурные тенденции»[30]. В качестве этнодифференцирующих элементов внутри закрытого государства могут выступать самые разные признаки: «…язык, ценности и нормы, историческая память, религия, представления о родной земле, миф об общих предках, национальный характер, народное и профессиональное искусство»[31].

Таким образом, в первое десятилетие существования ИРИ сюжетный и визуальный нарративы иранских фильмов формировались преимущественно в замкнутой системе национальной культуры при ярко выраженной, вне зависимости от жанра, доминанте религиозного фактора. Результатом стало появление нового, исключительно национального кинематографа.

В иранском кино республиканского периода на первый план выходят человек и его личность: индивида следует воспитать и подготовить к новым условиям жизни в исламском государстве. Примечательно, что «антропоцентричность искусства Ирана есть наследие его этнического сознания, Иран никогда не переставал мыслить антропоморфными образами [хотя ислам накладывает запрет на изображение людей и животных]»[32]. Как только иранский кинематограф освобождается от «западного гнета» и сосредотачивается на своей самобытности, он автоматически помещает главного героя в заданную этнокультурной спецификой региона среду, которая обуславливает визуальный ряд фильма и его содержание, определяет мысли и поступки персонажа.

В иранской культуре «изобразительный ряд гораздо беднее поэтического»[33], тем не менее он богаче и разнообразнее, чем во многих других странах мусульманского Востока. Визуальную составляющую иранских фильмов нельзя назвать перенасыщенной, большинство режиссеров тяготеет к лаконичным способам выражения и умеренному изобразительному решению, хотя зрительная канва повествования все же охватывает детали повседневного уклада и культуры современного Ирана.

Несмотря на жанровое разнообразие, в центре иранского фильма находится либо религиозная тема, либо житейская история, хотя и сопряженная с религиозным осмыслением и анализом. Хотя после смерти аятоллы Хомейни в 1989 году контроль в сфере искусства стал несколько слабее, по-прежнему продолжали существовать директивы для работников киноиндустрии, и основной поток фильмов им

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.