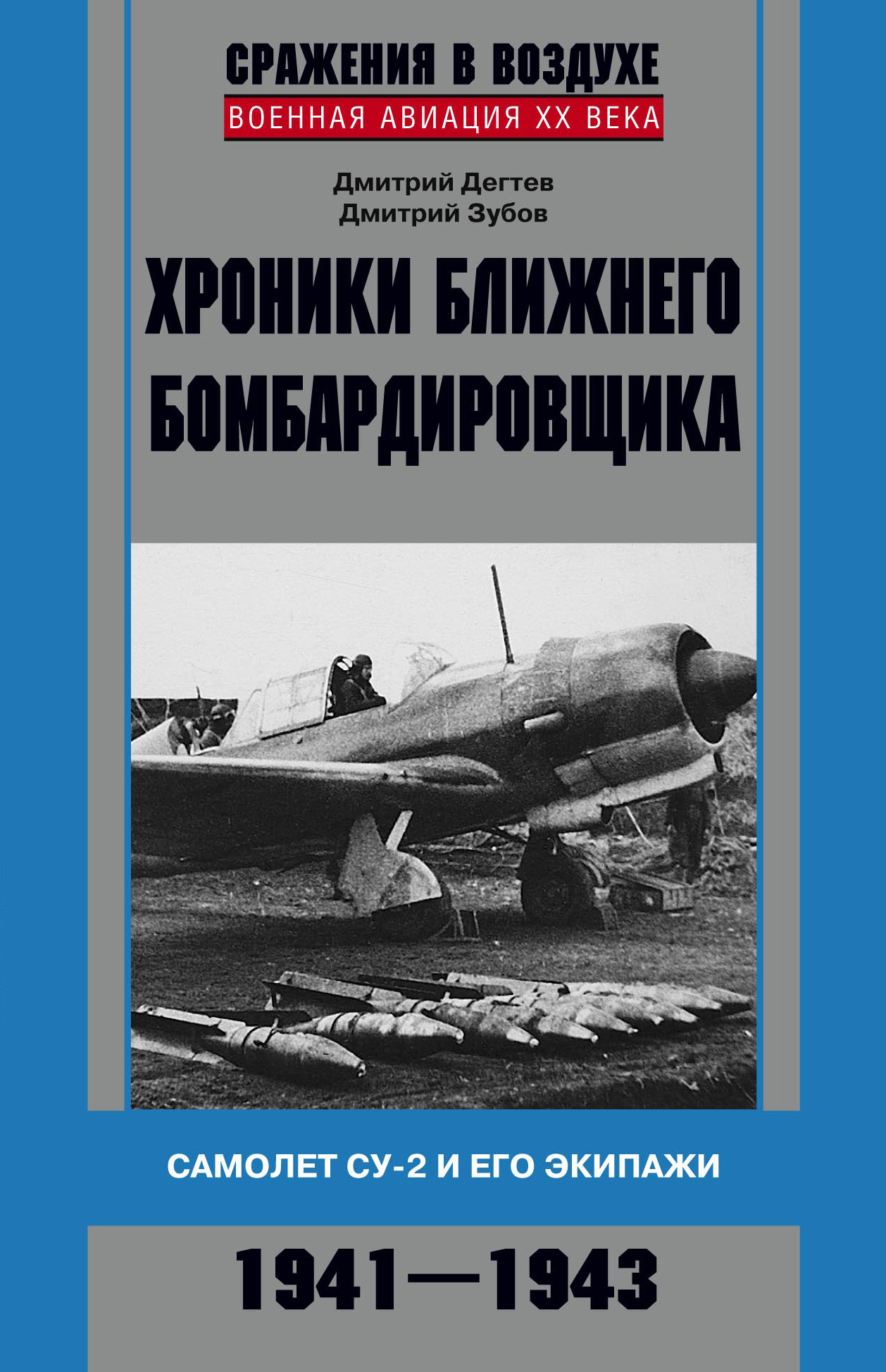

Хроники ближнего бомбардировщика. Су-2 и его экипажи. 1941–1943 - Дмитрий Михайлович Дегтев Страница 9

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Дмитрий Михайлович Дегтев

- Страниц: 16

- Добавлено: 2025-09-05 03:00:07

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Хроники ближнего бомбардировщика. Су-2 и его экипажи. 1941–1943 - Дмитрий Михайлович Дегтев краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Хроники ближнего бомбардировщика. Су-2 и его экипажи. 1941–1943 - Дмитрий Михайлович Дегтев» бесплатно полную версию:В основе книги лежит драматичная биография Героя Советского Союза Анатолия Самочкина, совершившего в годы войны 198 боевых вылетов, большую часть из которых на самолете Су-2. Кроме того, собран и обобщен материал о многих других пилотах и штурманах ближнебомбардировочной авиации, показан боевой путь 289-го и 209-го ближнебомбардировочных авиационных полков, а также корректировочно-разведывательных эскадрильях, являвшихся элитными специализированными подразделениями. На основе архивных документов, воспоминаний и других источников подробно рассказано о тактике использования ближних бомбардировщиков в 1941–1942 гг., приведены многочисленные примеры их боевой работы на Южном, Юго-Западном, Брянском и Воронежском фронтах, проанализирована система награждения летчиков ближнебомбардировочной авиации и др. Также в книге приводятся уникальные подробности о методах обучения, порядках и нравах в советских аэроклубах и авиашколах в предвоенный период, рассказано о том, как создавался кадровый состав советских бомбардировочных полков. Авторы отвечают на вопросы, почему боевая живучесть самолетов Су-2 была на порядок выше, чем у других типов ударных машин ВВС Красной армии, в том числе штурмовиков Ил-2. Развенчивается миф о том, что в 1941 г. люфтваффе безраздельно господствовали в воздухе на всем Восточном фронте, а советская авиация повсеместно несла огромные потери из-за того, что летчиков якобы посылали в бой плохо обученными и неподготовленными.

Хроники ближнего бомбардировщика. Су-2 и его экипажи. 1941–1943 - Дмитрий Михайлович Дегтев читать онлайн бесплатно

– В чем дело? Почему в ангар?

– Осмотрите самолет, нарвались на провода малость, – отвечаю я.

После осмотра заменили винт, одну стойку, порывы зашили перкалью, наш столяр, Василий Иванович Грачев, поставил пару новых стрингеров, и машины были готовы к новым полетам. Смотрю, идет комиссар, иду ему навстречу и докладываю:

– Товарищ комиссар, при производстве полетов строем спустились низко, задели провода, повреждения устраняются.

– Так! Кто вам разрешил летать так низко? На какой высоте летели?

И пошли вопросы, один за другим.

– Отстраняю от полетов обоих!

Ну, мы с Иваном Якурновым приготовились катать тачки на Волгострое. Разбирали нас на общем собрании. Песочили, песочили, все «печенки» вынули. Мы оправдывались, как могли, сказали, что осознали свои ошибки, что ничего подобного более не случится, просили нам поверить. Учитывая наш летный опыт и дисциплину, вкатили по выговору. Затем командование передало по своей линии дело в область. В областном бюро Президиума Осоавиахима меня спрашивают:

– Почему вы спустились так низко, что, на высоте вам места мало? В штурмовики, что ли, готовитесь? В армии были?

Я ответил, что на высоте и сам бог может летать, а вот у земли другой вопрос, другая жизнь. В армии не был, но, вероятно, буду, на низких высотах летать придется, и этому надо учиться сейчас. Кто-то бросил реплику:

– Штурмовиком будет!

В общем, дали строгий выговор мне, а Якурнову, так как он был мой ведомый, замечание. Поехали мы в аэроклуб работать, правда, за мной стало больше глаз следить, чтобы я еще чего-нибудь не выкинул. Помня об этом и о том, что мы дали слово своим товарищам, я поубавил свой пыл и стал летать в установленных рамках»[10].

Впрочем, похулиганить все же доводилось. Однажды, пролетая над рекой Шексной, Самочкин увидел буксирный пароход, похожий на тот, на котором он работал в ранней юности. Тогда он опустился до бреющего и стал кружить вокруг судна, стремясь прочесть название. При этом капитан, вышедший на мостик, приседал при каждом проходе «кукурузника» над ним. Однако в итоге оказалось, что буксир называется «Володарский», а не «Большевик».

Группа Самочкина оказалась лучшей в выпуске, после чего летчику выделили путевку в Абхазию. В октябре 1940 года он прибыл в дом отдыха в Гаграх. Растительность, климат, живописное побережье, а также вкусное питание произвели на Анатолия большое впечатление. Короткий период отдыха в сравнении с напряжением последних лет показался ему настоящим раем. В санатории он познакомился с летчиком из Краматорска неким Василием Захарченко. Коллеги обсуждали будущее советской авиации и страны, а также международную обстановку.

И поговорить было о чем. В это время люфтваффе ежедневно бомбили Лондон и другие английские города, война шла на Средиземном море, в Атлантике. С карты Европы уже фактически исчезло сразу несколько государств. Советский Союз, как писали газеты, счастливо жил вне войны, а с гитлеровской Германией был заключен пакт о ненападении. Но уж кто-кто, а военные лучше других догадывались о том, что этот мир может в любой момент закончиться, а мирное небо в одночасье может стать военным…

«Быть вне войны – величайшее счастье»

В начале 1941 года подготовка курсантов возобновилась. При этом, несмотря на объявленную «мирную жизнь», готовили молодое пополнение уже по-военному. Полеты выполнялись даже в лютый мороз, причем инструкторам приходилось находиться в воздухе по 8–9 часов в день. Ну а в марте Самочкин получил повестку в армию. «Вы направляетесь в кадры ВВС с 1 апреля 1941 года, – кратко сообщалось в бумаге. – Вам необходимо прибыть в город Кировоград в 160-й резервный авиационный полк».

«Так закончилась моя летная работа в аэроклубе, – продолжал свой рассказ Анатолий. – Стал собираться в армию. Гульнули хорошенько с друзьями, выпили водочки, вспомнили свою осоавиахимовскую жизнь. На вокзал я отправился вместе с родителями, пришли провожать и друзья. Желали успеха в освоении боевой техники, крепко жали друг другу руки. Отец наказывал беречь себя и не подводить нашу рабочую семью. Всхлипнула малость мать, брызнула слеза и у старика. А я стою на подножке вагона, успокаиваю родителей, улыбаюсь друзьям и своему родному Рыбинску. Кто знает, что ждет меня впереди? Провожая, отец говорил, что тебе, Анатолий, по-видимому, придется воевать в этом году, и не с кем-нибудь, а с немцами…»

Характерно, что как раз в апреле 1941 года, когда Анатолий Самочкин ехал в Кировоград, советские газеты опубликовали текст ныне позабытой (в силу быстрой потери актуальности) песни В. Лебедева-Кумача «О Волге».

Наше счастье, как чай, молодое,

Нашу силу нельзя сокрушить,

Под счастливой советской звездою

Хорошо и работать и жить.

Пусть враги, как голодные волки,

У границ оставляют следы, —

Не видать им красавицы Волги

И не пить им из Волги воды!

8 апреля все советские СМИ неожиданно опубликовали текст Договора о дружбе и ненападении между СССР и Югославией. Это выглядело тем более неожиданно, учитывая, что до этого югославское руководство называли не иначе как реакционным и даже профашистским. Дело в том, что в ночь на 27 марта в Белграде произошел военный переворот, в результате которого к власти пришло новое правительство во главе с генералом Симовичем. Гитлер расценил смену власти как предательство и тут же отдал приказ начать подготовку к войне против Югославии. Сталин же, напротив, тут же решил наладить отношения с Симовичем, вследствие чего буквально за считаные дни и был состряпан Договор о дружбе.

О том, что сия бумага готовилась в спешке (не успели даже сочинить официальное объяснение для народа), говорит тот факт, что сообщение о подписании было опубликовано только спустя три дня после самого события, то есть фактически задним числом. Причем само соглашение было заключено за день до нападения Германии на Югославию, а опубликовано уже в разгар боевых действий. «Дата подписания Договора о дружбе и ненападении между СССР и Югославией не только явится знаменательной вехой для развития дружественных отношений между обоими государствами, но и отметит соответствующие усилия правительства СССР и Югославии, направленные на укрепление мира и предотвращение распространения войны», – сообщали газеты. Попутно были опубликованы и краткие выдержки из договора. В статье 1 говорилось: «Обе договаривающиеся стороны взаимно обязуются воздержаться от всякого нападения в отношении друг друга…», а в статье 2: «В случае, если одна из договаривающихся сторон подвергнется нападению со стороны третьего государства,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.