Осада Ленинграда - Константин Криптон Страница 7

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Константин Криптон

- Страниц: 13

- Добавлено: 2025-09-03 03:02:47

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Осада Ленинграда - Константин Криптон краткое содержание

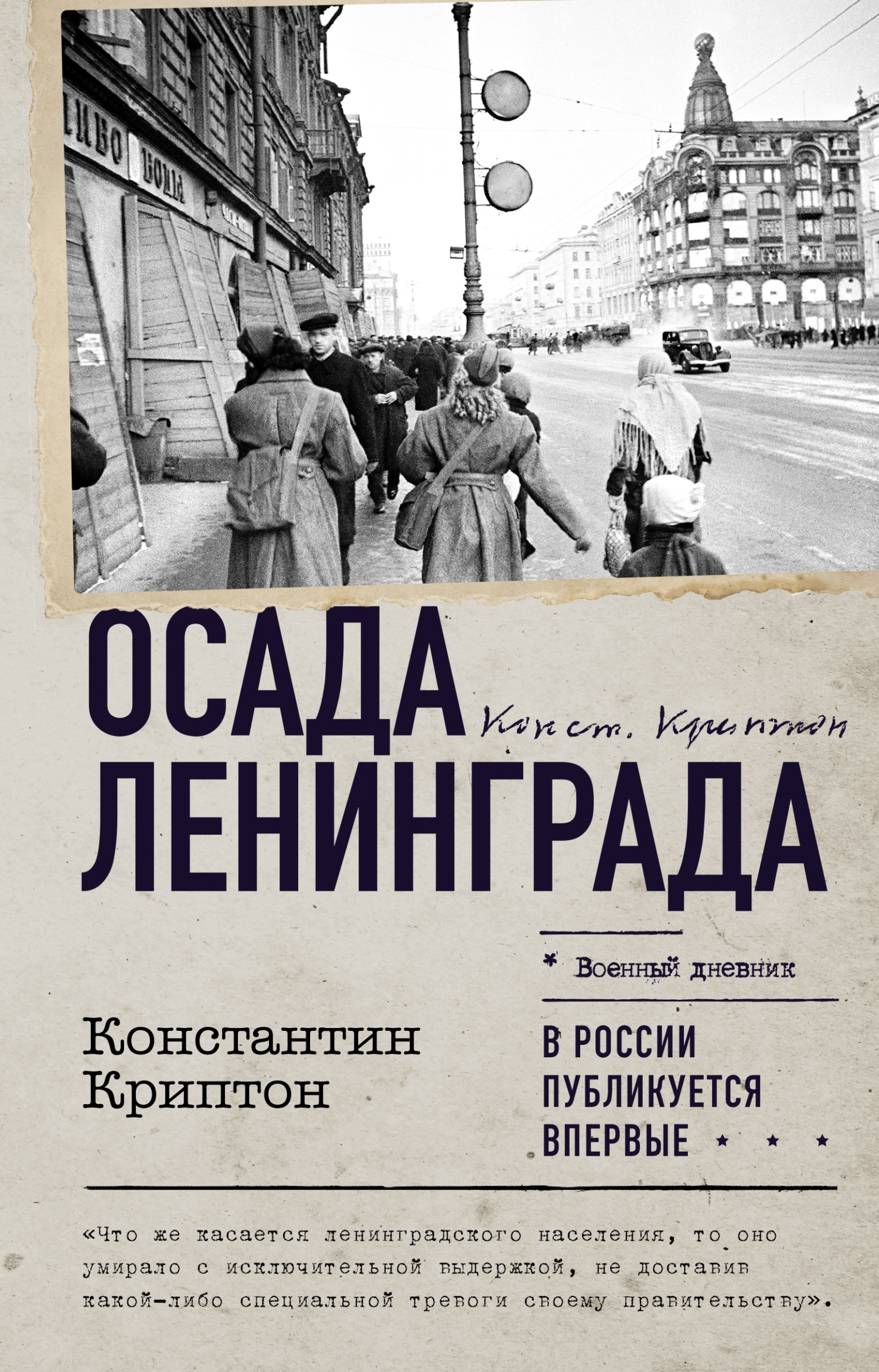

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Осада Ленинграда - Константин Криптон» бесплатно полную версию:Константин Криптон (настоящее имя – Константин Георгиевич Молодецкий, 1902—1994) – советский и американский ученый. Окончил Саратовский университет, работал в различных научных и учебных институтах. Война застала его в Ленинграде, где он пережил первую, самую страшную блокадную зиму, и в середине 1942 года был эвакуирован.

«Осада Ленинграда» – одна из первых книг, посвященных трагическим событиям, связанным с ленинградской блокадой. Будучи ученым, автор проводит глубокий анализ политических, социальных и экономических аспектов, сочетание которых, по его мнению, неизбежно привело к гибели ленинградского населения. При этом он сам был свидетелем и непосредственным участником происходящих событий и приводит множество бесценных зарисовок повседневной жизни, расширяющих представление о том, что действительно происходило в городе.

Книга впервые вышла в 1953 году в американском «Издательстве имени Чехова» под псевдонимом Константин Криптон и с тех пор не переиздавалась, став библиографической редкостью.

В России публикуется впервые.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Осада Ленинграда - Константин Криптон читать онлайн бесплатно

Можно ли как-то судить за это? Нет, и ленинградцев, большей части которых пришлось позже все-таки умереть от голода, в особенности. Наконец, и действительно продуктов наиболее необходимых было недостаточно. Как только по заключении с Финляндией мира выпустили в продажу больше масла, очереди на него моментально прекратились. То же наблюдалось и с другими продуктами.

Начало военных действий с финнами помимо обострения продовольственного положения ознаменовалось еще двумя событиями: полным затемнением города и необычайно сильными морозами, продержавшимися, как говорилось выше, до заключения мира. Последнее, хотя и было не от войны, а от природы, все же явилось обстоятельством, крайне ухудшившим жизнь города. Топливный вопрос, вообще всегда непростой после революции, в связи с событиями осени 1939 года усложнился окончательно. Большой процент населения мерз самым отчаянным образом, не имея дров и не имея возможности их купить. Плохо было и со снабжением керосином, являвшимся основным средством приготовления пищи, а для многих и средством обогревания.

Не знал, совсем не знал Родзянко, докладывая государю незадолго перед Февральской революцией, о катастрофическом положении Петрограда и его жителей, что такое катастрофическое положение. Немного помогли бы ему и месяцы финской кампании. Жизнь-то, собственно, «нормальной» была. Пришлось бы, видимо, подождать еще два года до блокады немцами Ленинграда и прямого вымирания населения от голода не при 8–9 градусах в жилых помещениях, как указывал его доклад, а при 2–3 градусах и ниже. Положим, это катастрофой тоже не было. Блокада как блокада, и жаловаться нечего.

Упорные морозы периода финской кампании сказались отрицательно на домах города, большой процент которых находился в плохом состоянии. Происходили частые нарушения работы водопроводной и канализационной сетей. Люди должны были путешествовать в поисках воды по квартирам соседних флигелей и ближайшим колонкам. Исправление частых повреждений требовало больших хлопот, свидетельствуя о том, что ремонтное дело, как и вообще жилищное хозяйство, поставлено из рук вон плохо.

Осложняющим фактором жизни являлось раннее погружение города в темноту. Этому сопутствовало если не расстройство, то крайнее ухудшение работы городского транспорта. Сильно сократилось число не только курсирующих автобусов, мобилизованных на военные нужды, но даже трамваев. Последние появлялись редко, будучи в буквальном смысле слова набиты людьми. Попасть в них было исключительно трудно, зачастую невозможно. Предельное заполнение вагонов и темнота (горели слабые синие лампочки) привели к тому, что все ездили не платя. Кондуктор был физически не в состоянии двигаться по вагону. С людей, находившихся поблизости от него, он еще получал деньги. Основная же масса пассажиров считала бесполезным передавать деньги в темном вагоне кондуктору, как это было принято обычно. Многие прямо злоупотребляли возможностью бесплатной езды.

В первые же дни погружения города в темноту поднялась многочисленная «шпана»[1], решившая, что когда же ей и развернуться, как не сейчас. Помимо всевозможного хулиганства под покровом темноты начались очень дерзкие ограбления, принявшие характер эпидемии. Нападали не где-нибудь на окраинах, а на главных улицах города, начиная с Невского проспекта. Вырывали из рук портфели, женские сумки, срывали шапки, шляпы, порой просто останавливали и снимали пальто. Особенно проявила себя армия беспризорников. Вделав лезвия безопасных бритв в специальную оправу, они резали лица, зачастую глаза и руки проходящих людей, чтобы что-то выхватить и убежать. Порой нападали группами, и справиться с ними в темноте даже нескольким человекам, пришедшим на помощь ограбляемому, было очень трудно. Уголовные власти ответили суровыми репрессиями, выслав из города всех подростков, имевших судимость или просто в чем-либо запятнанных. Это дало сразу результаты. Явное хулиганство прекратилось, уменьшились и грабежи, но только уменьшились. С одной моей знакомой уже после этих мероприятий сорвали в трамвае шляпу.

Если оставить в стороне вопрос об отдельных сторонах жизни и обратиться только к продовольственному положению, то приходится констатировать полное расстройство всего уклада жизни, что находилось в противоречии с заверениями правительства о мобилизационной готовности страны и в первую очередь приграничного Ленинграда. Вряд ли здесь были сделаны по окончании войны попытки каких-либо серьезных улучшений. На это просто не обратили внимания. Мало что изменилось бы, если бы даже обратили внимание. Какие-либо улучшения требовали серьезной перестройки колоссального бюрократического аппарата, да и самой экономической системы, по милости которой независимо от войны с финнами по всей стране за исключением Москвы продовольственный вопрос был еще хуже, чем в прифронтовом Ленинграде. Для улучшения аппарата не было уже времени, война надвигалась очевидным образом, а экономическая система представляла собой нечто непогрешимое, во имя чего должна была происходить сама война.

Трудно было, конечно, заподозрить, что советское правительство не думало совсем о своем тыле. Нет, оно думало о нем, и думало как о тыле, но так, как это могло делать только советское правительство. Одним из шедевров этой заботы, имевшей в виду политико-моральное состояние населения, явилось полное запрещение последнему общаться с ранеными красноармейцами, прибывшими с фронта. Солдаты наиболее демократической в мире армии изолировались от народа.

Этим запрещением советское правительство выдавало себя с головой, подтверждая банкротство на финском фронте. Раненые поступали в необозримых количествах. Везти их через город старались ночью. Помимо специально развернутых госпиталей ими был занят ряд гражданских больниц. Бесчисленные корпуса больницы имени Мечникова, превращенной в советское время в настоящий больничный городок, были, например, заняты ранеными на 9/10. К отдельным больницам были проведены специальные трамвайные рельсы для подвоза раненых. Большой процент их после непродолжительного лечения в Ленинграде, а иногда сразу же, направлялся вглубь страны, размещаясь по всевозможным городам, вплоть до Урала. В городе работало несколько эвакуационных пунктов, распределявших прибывающих раненых. Около одного из таких пунктов я часто бывал, наблюдая стоявшие на путях вновь прибывшие эшелоны. Территорию, где они останавливались, обнесли специально построенным деревянным забором в рост человека. Когда этого оказалось недостаточно для изоляции раненых от населения, то выставили двух-трех милиционеров, отгонявших неизбежно собирающуюся и задающую вопросы публику. Проведение данной изоляции было очень последовательно. Даже медицинским сестрам и другому вспомогательному персоналу непосредственно из населения, пришедшему добровольно на обслуживание бесчисленных госпиталей, было запрещено говорить с ранеными на темы, касающиеся войны и фронта. Это же предупреждение было сделано и самим раненым. Ко мне обращались в эту зиму с бесконечными предложениями лекций, и я прочел их очень много во всевозможных госпиталях. Каждый раз я ехал туда

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.