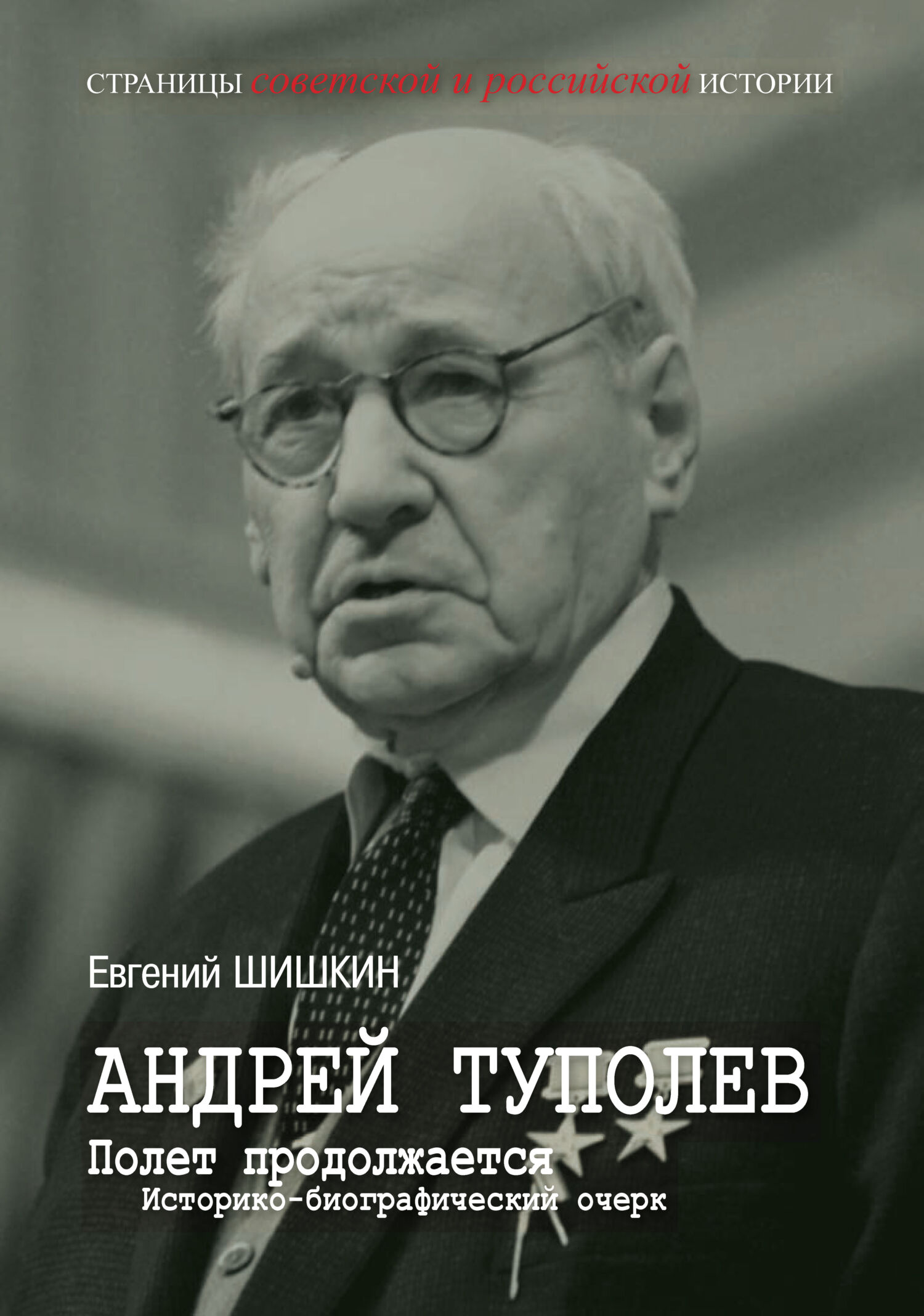

Андрей Туполев. Полет продолжается - Евгений Васильевич Шишкин Страница 6

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Евгений Васильевич Шишкин

- Страниц: 24

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:58

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Андрей Туполев. Полет продолжается - Евгений Васильевич Шишкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Андрей Туполев. Полет продолжается - Евгений Васильевич Шишкин» бесплатно полную версию:С именем Андрея Николаевича Туполева связана целая эпоха в нашей авиации. И не только в авиации! Он причастен и к индустриальному становлению государства в советские годы.

В развернутом историко-биографическом очерке в разрезе времени рассказано о конструкторском даре и плодах изысканий Андрея Николаевича. Показан стиль его работы, который становился для других образцом, ведь ему, Туполеву, были открыты все, или почти все, двери административной системы.

Помимо таланта конструктора, изобретателя, его отличали удивительные организаторские способности. Быть самому талантом – это одно, окружить себя талантами – это другое. Он, как. магнит, притягивал к себе одаренных конструкторов. И умел находить общий язык, с военными заказчиками и высоким гражданским начальством. Это дорогого стоит, когда речь идет о создании новой магистральной отрасли.

При этом Андрей Николаевич был ершист, оставался неординарной личностью с властным характером – и не всем был угоден. Достаточно сказать, что, увенчанный наградами, премиями, занимая высокие посты, он отстоял свое право не вступать в коммунистическую партию.

На самолетах А. Н. Туполева установлено 78 мировых рекордов. Совершено 30 всемирно известных перелетов. Едва ли найдется в мире еще один авиаконструктор, создавший такое количество летательных аппаратов.

Андрей Николаевич Туполев слагал своими моделями историю авиации, создавал историю страны, и по сей день взмывают в наше беспокойное небо XXI века самолеты, построенные по его проектам.

Книга историко-познавательная – для широкого круга читателей.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Андрей Туполев. Полет продолжается - Евгений Васильевич Шишкин читать онлайн бесплатно

За свою жизнь Андрей Николаевич Туполев создаст около 150 моделей самолетов, начиная с авиетки АНТ-1 и заканчивая сверхзвуковым пассажирским самолетом Ту-144. Для сравнения уместно сказать, что площадь крыльев АНТ-1 была 10 кв. м, а Ту-144 – 500 кв. м.

Глава 2

Первая ласточка

Признать дело металлического самолетостроения на русских заводах

подлежащим уже в ближайшее время поощрению и дальнейшему развитию

в направлении перехода из стадии опытного строительства к серийному.

Из постановления Главного экономического управления ВСНХ, 1925 год

Первая ласточка – это, разумеется, туполевский первенец. Правильнее будет сказать: первая металлическая ласточка – самолет АНТ-1 (аббревиатура по инициалам А. Н. Туполева). А еще создатели самолета называли свое произведение «птичка-невеличка».

В одном из интервью Андрей Николаевич уже в роли мэтра авиапромышленности признается: «Основной смысл нашей работы и до войны, и теперь состоит не столько в создании разных типов самолетов, сколько в решении новых проблем самолетостроения. С самого начала нас занимала проблема выбора: моноплан или биплан? Нам удалось быстро установить, что будущее за монопланами, несмотря на то что в порядке изыскательской работы мы сконструировали несколько удачных бипланов. Выбор монопланной схемы определил всю нашу дальнейшую конструкторскую работу над самыми различными самолетами – от небольших истребителей до самых крупных машин».

В январе 1921 года по инициативе А. Н. Туполева руководимый им авиационный отдел приступил к разработке своего первого самолета. Было решено строить одноместный спортивный летательный аппарат. Главное и основополагающее: в ходе работы был сделан анализ отечественных и зарубежных материалов по самолетам такого класса. Проведено тщательное исследование трех схем самолетов: моноплана, биплана и триплана.

Моноплан Л. Блерио. Рисунок

1900-е

[Из открытых источников]

Биплан И. И. Сикорского

1910-е

[Из открытых источников]

Николай Николаевич Поликарпов

1930-е

[Из открытых источников]

Первым отечественным монопланом со свободнонесущим крылом, деревянной конструкции, был одноместный истребитель И-1 («истребитель первый»), он же прототип ИЛ-400, истребитель с двигателем «Либерти» мощностью 400 л. с. Самолет этот был построен Н. Н. Поликарповым[6] в содружестве с И. М. Косткиным. Первый полет данный образец совершил в мае 1923 года.

Истребитель И-1 (ИЛ-400)

1920-е

[Из открытых источников]

Андрей Николаевич Туполев объяснял, почему именно и исключительно остановились на схеме моноплана: «В течение длительного времени под руководством Н. Е. Жуковского мы работали в аэродинамической лаборатории, проводя продувки сотен различных профилей крыла и компоновок самолета. И если после этого мы бы взялись за биплан, то это означало бы, что у Н. Е. Жуковского мы ровным счетом ничему не научились».

С компоновкой самолета было понятно. Но вставали другие вопросы. «Была еще одна проблема, – рассказывал Туполев, – из чего строить самолеты? Мы выбрали металл дюралюминий. Но пришлось немало поработать, чтобы и промышленность признала этот выбор».

Этот материал – дюралюминий – в России уже был известен, его даже производили. Назывался он менее благозвучно «дуралюмин». Еще при царской власти, в 1911 году, военный министр России В. А. Сухомлинов ставит перед председателем Совета министров П. А. Столыпиным вопрос о необходимости создания отечественной базы по производству алюминия. И сообщает, что дал указание Главному артиллерийскому управлению произвести лабораторные опыты с новым сплавом алюминия под названием «дуралюмин»[7]. Впоследствии это название претерпело изменение, превратившись в «дюраль» или «дюралюминий».

Туполев понимал, что деревянные самолеты доживают свой век. Будущее за металлом. Туполев следил за мировой авиатехникой. И выбор казался однозначным – «металл», хотя часть конструкторов и инженеров настаивала на «дереве», объясняя это тем, что в начале века во всем мире самолеты строили из дерева. Первыми перешли на металл немцы. Но у «деревщиков» и этому находилось объяснение: у немцев просто нет дерева, а у нас его завались…

Туполев интуиции своей доверял, она его не подводила. К тому же однажды в руки студентов МВТУ попали обломки металлического самолета немецкой фирмы «Юнкерс» из дюралюминия (сплав на основе алюминия, меди, небольшого количества марганца). Закаленный сплав обладал повышенной прочностью. Впрочем, и в России над подобным сплавом в 1912–1913 годах работали в Петербурге инженеры А. В. Ростовщиков и А. П. Харинский.

С обломками немецкого самолета Туполев провел научное исследование: сравнил конструкцию из дерева с конструкцией из дюралюминия. Материал оказался в разы прочнее. Теперь выбор в пользу металла становился очевидным.

Во время проведенной авиационным отделом Промвоенсовета дискуссии «Авиапроизводство на новых путях» в конце 1922 – начале 1923 года Туполев твердо заявил об этом, используя отчетные данные исследований. Переход на металл снизит вес конструкции, полезная нагрузка самолета увеличится на 25 процентов и так далее и тому подобное. Однако по-прежнему оставались две преграды, одна из них – «деревянная» партия ретроградов, другая – производство нового материала в России.

Проверить прочность нового материала на практике Туполеву удается еще до создания своего самолета. В августе 1919 года Совет обороны предложил ЦАГИ построить серию аэросаней. В условиях бездорожья страны такой вездеходный транспорт был очень нужен.

По указанию Н. Е. Жуковского для постройки аэросаней создали специальную комиссию «Компас», которую возглавил Туполев. Он с присущим ему энтузиазмом берется за дело. Разработка аэросаней позволяла на земле подготовиться к разработке авиационных конструкций, опробовать новый металл дюралюминий, известный тогда под названием «кольчугалюминий». Чтобы сделать новый материал «авиационным», предстояло на земле проверить его применение на глиссерах и аэросанях.

Андрей Николаевич вспоминал: «Из нового материала будем строить, например, аэросани. Переживем все неприятности освоения новых приемов работы. Изучим применение дюралюминия не на самолете, где ошибка стоит жизни людей, а на аппаратах, передвигающихся по земной тверди. Это гораздо безопаснее. А инженеры и рабочие наберутся опыта и на них».

Аэросани должны были, как говорил Туполев, «проходить везде, где может пройти обычный деревенский воз», при этом «вес аппарата должен быть так мал, чтобы два человека могли без труда вытащить его из всякого положения. Легкость должна быть куплена не понижением надежности, а созданием наиболее рациональной, простой по схеме и по выполнению конструкции».

В итоге – металлические аэросани АНТ-1 оказались на 40 процентов легче деревянных…

Чтобы убедиться в качестве созданных аэросаней были проведены санные пробеги по европейской части страны и скоростная гонка в Москве. Водителем-испытателем первых туполевских аэросаней был инженер-конструктор, соратник Туполева Владимир Михайлович Петляков[8], который и сам участвовал в постройке машин. Да и Туполев, любивший лихую езду, испытывал свои аэросани.

Первые металлические аэросани АНТ-1 имели некоторые недостатки. Первый пробег по маршруту Москва – Сергиев Посад

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.