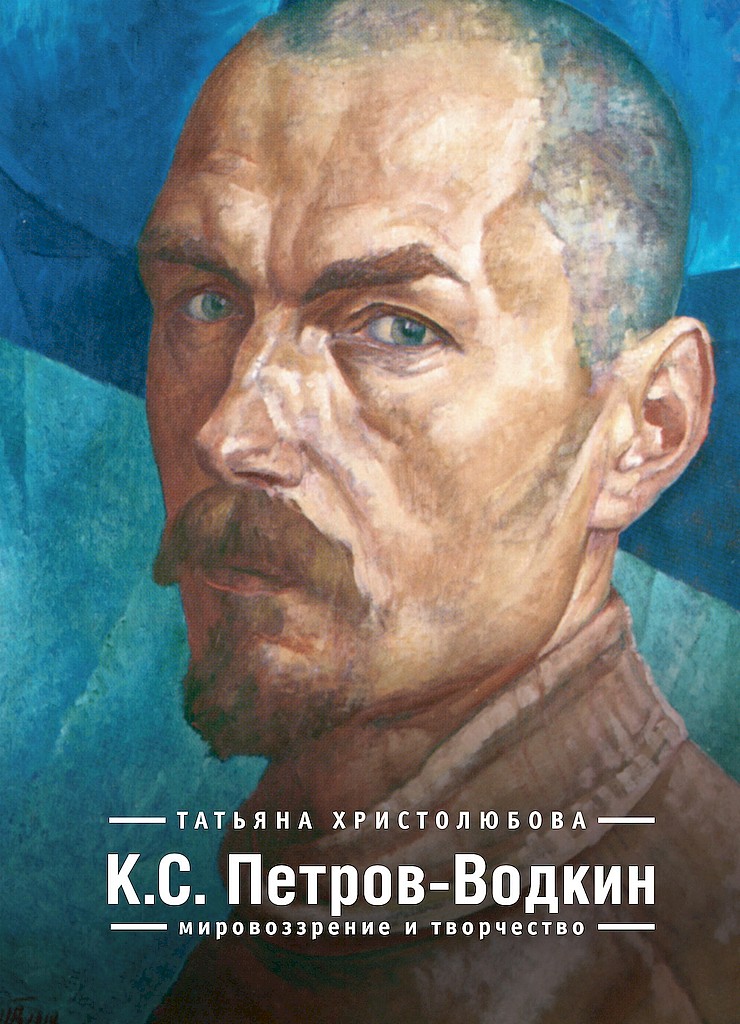

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова Страница 6

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Татьяна Павловна Христолюбова

- Страниц: 10

- Добавлено: 2025-08-29 16:05:21

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова» бесплатно полную версию:В данной книге представлено исследование творческого наследия русского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина в контексте его философско-мировоззренческих взглядов. Впервые детально исследованы творческий аспект взаимодействия К. С. Петрова-Водкина со «скифами» (литературно-философским объединением, пропагандировавшим максималистские взгляды и революционное преобразование мира), а также влияние «скифских» идей на его художественную картину мира. В научный оборот вводятся архивные материалы, включающие рабочие записи К. С. Петрова-Водкина, неопубликованные тексты его докладов, стенограммы выступлений, статьи.

Исследование художественных аспектов мировоззрения К. С. Петрова-Водкина во всей совокупности их особенностей раскрывает новые грани таланта этого художника и позволяет по-новому взглянуть на исполнение и содержание его работ, а также пересмотреть их позицию в контексте русского и советского искусства первой трети XX века.

К.С. Петров-Водкин. Мировоззрение и творчество - Татьяна Павловна Христолюбова читать онлайн бесплатно

С эпохой позднего Возрождения Н. А. Бердяев связывал вхождение в человеческую жизнь машин и техники, делая вывод о том, что машина покорила не только природу, но и самого человека[79]. Как полагает философ, человек омертвил и механизировал природу и «должен стыдиться своей рабской зависимости от того, что ниже его и что должно от него зависеть»[80]. Аналогичные идеи высказывались и К. С. Петровым-Водкиным, полагавшим, что «кризис мировой есть кризис механической цивилизации, которая изжила себя»[81]. «За механикой не стало видно человека и человеческого, — отмечал он. — Культура заменилась цивилизацией, хищнически ненужно разоряющей землю и ее недра, перебрасывающей бессмысленно тяжести с одной точки ее коры на другую. Перепроизводство нужных для человека вещей сделалось подавляющим производителя и потребителя. <…> Человек, воображая, что борется с природой для счастья человека, — борется с человеком и для несчастья природы. Возлагая на механизм человеческую задачу, человек бессилит, опустошает себя, становится прилагаемым к аппарату»[82].

Н. А. Бердяев полагал, что Россия «по своему действенному эмпирическому положению» представляет собой «неудачную смесь Востока и Запада», хотя и заключает в себе потенциал объединения этих двух культур[83]. Различие в мировых путях православного Востока и католического Запада философ объяснял различиями в строе мистического опыта церквей. Так, например, по его мнению, глубокое различие кроется в первоначальном отношении к Богу и Христу. «Для католического Запада Христос объект, Он вне человеческой души, Он предмет устремленности, объект влюбленности и подражания»[84], — утверждал Н. А. Бердяев. Что не возможно для православного Востока, где Христос предстает субъектом внутри человеческой души. Видя в православной религиозности русского народа высокий потенциал, философ полагает, что «призванием русского народа должно быть дело мирового объединения, образование единого христианского духовного космоса»[85].

Во взглядах русского православного священника, богослова, ученого П. А. Флоренского (1882–1937) важное место занимала софиология. В данном вопросе он следовал за В. С. Соловьевым, однако в трактовке всеединства и Софии П. А. Флоренский с В. С. Соловьевым расходился. П. А. Флоренский рассматривал Софию как «четвертую ипостась», вселенскую реальность, собранную воедино любовью Бога и озаренную красотой святого духа[86]. Философ устанавливал решительное отличие «русской» православной философии от западной и видел это отличие в том, что Запад в философии ограничен рационализмом. В то время как в западной философии все определяется силами рассудка, выражается в системе понятий — в пространстве восточной церкви строится философия идеи и разума[87].

Духовный кризис эпохи во многом был связан с разложением целостного революционного интеллигентского миросозерцания. Как отмечает Н. О. Лосский, в конце XIX века в области религиозной философии на первое место выдвинулся В. С. Соловьев, «однако в то время, когда он жил, интеллигенция мало интересовалась вопросами религии»[88]. Одна ее часть «болезненно занималась проблемой свержения самодержавия», в то время как другая «односторонне была поглощена общественными и экономическими проблемами и проблемой введения социализма»[89]. Изменение умонастроения русской интеллигенции нашло свое выражение на страницах сборника «Вехи» (1909), в создании которого приняли участие выдающиеся мыслители.

В сборнике появилась критика недостатков русской интеллигенции, мешавших, по мнению многих, нормальному функционированию государства и общества. В нем были помещены статьи Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, М. О. Гершензона, А. С. Изгоева, Б. А. Кистяковского, П. Б. Струве и С. Л. Франка.

В своей статье «Философская истина и интеллигентская правда» Н. А. Бердяев сравнивал любовь русской интеллигенции к народу с идолопоклонством, отмечая при этом отсутствие любви к истине. По мнению философа, при решении тех или иных вопросов русская интеллигенция исходила, прежде всего, из интересов социализма, пролетариата и борьбы с самодержавием[90].

С. Н. Булгаков, рассуждая о природе русской интеллигенции, поднимал вопрос о том, «получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей» или же погубит Россию в «союзе с татарщиной»[91]. Также философ отмечал неизменно присущее русской интеллигенции «чувство виновности перед народом, своего рода „социальное покаяние“, конечно, не перед Богом, но перед „народом“ или „пролетариатом“»[92].

М. О. Гершензон настаивал на том, что только обращение к духовным ценностям, к вере поможет интеллигенции объединиться с народом. «И оттого народ не чувствует в нас людей, не понимает и ненавидит нас. Мы даже не догадывались об этом. Мы были твердо уверены, что народ разнится от нас только степенью образованности и что, если бы не препятствия, которые ставит власть, мы бы давно уже перелили в него наше знание и стали бы единой плотью с ним. Что народная душа качественно другая — это нам на ум не приходило»[93], — констатировал философ. С. Л. Франк в своей статье «Этика нигилизма» отождествлял позицию русской интеллигенции с «нерелигиозным морализмом». По его мнению, русская интеллигенция подменила религию идеальных ценностей религией земных нужд, которая порождает лишь разрушение и ненависть, а не дух творчества. Русского интеллигента С. Л. Франк называл «воинствующим монахом нигилистической религии земного благополучия»[94]. Выход из сложившейся ситуации авторы сборника практически единогласно видели в необходимости замены интеллигентского нигилизма религиозным гуманизмом.

Тема взаимодействия интеллигенции и народа оказалась для К. С. Петрова-Водкина чрезвычайно актуальной. В. И. Чайковская отмечает парадоксальность сложившейся судьбы художника в этом отношении. «Он потратил много сил, чтобы выбраться из низов, стать вровень с артистической элитой. <…> Но после революции он снова должен был „культивировать“ свою причастность к социальным низам»[95], — констатирует исследовательница. Выходец из народной среды (отец художника был сапожником, а мать служанкой в купеческом доме), К. С. Петров-Водкин очень ценил свое полученное тяжелым трудом образование; по сути он являл собой наглядный пример взаимодействия в одном человеке народного (стихийного) и интеллигентского (рационального) начал, представлял собой фигуру человека новой формации, о возможности возникновения которой было принято рассуждать в философских и околофилософских кругах того времени.

Важной вехой в развитии русской религиозной философии конца XIX — начала ХХ века стало возникновение и развитие идей космизма. В основу данного мировоззрения легли концепции о мире и человеке, о месте человека и назначении его в бытии: они затронули сферу художественного творчества, в частности, оказали значительное влияние на литературу и искусство своего времени. Как справедливо указывает И. С. Овечкина, идеи космизма на русской почве «оказали воздействие на эстетические поиски периода конца XIX — первой трети ХХ века, обогатили духовные традиции России, ее религию, философию, науку и искусство в их неразрывном единстве, указывая место в общей картине синтеза»[96]. Говоря об основоположниках русского космизма, следует перечислить таких философов как Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, Н. О. Лосский, В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, П. А. Флоренский, К. Э. Циолковский

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.