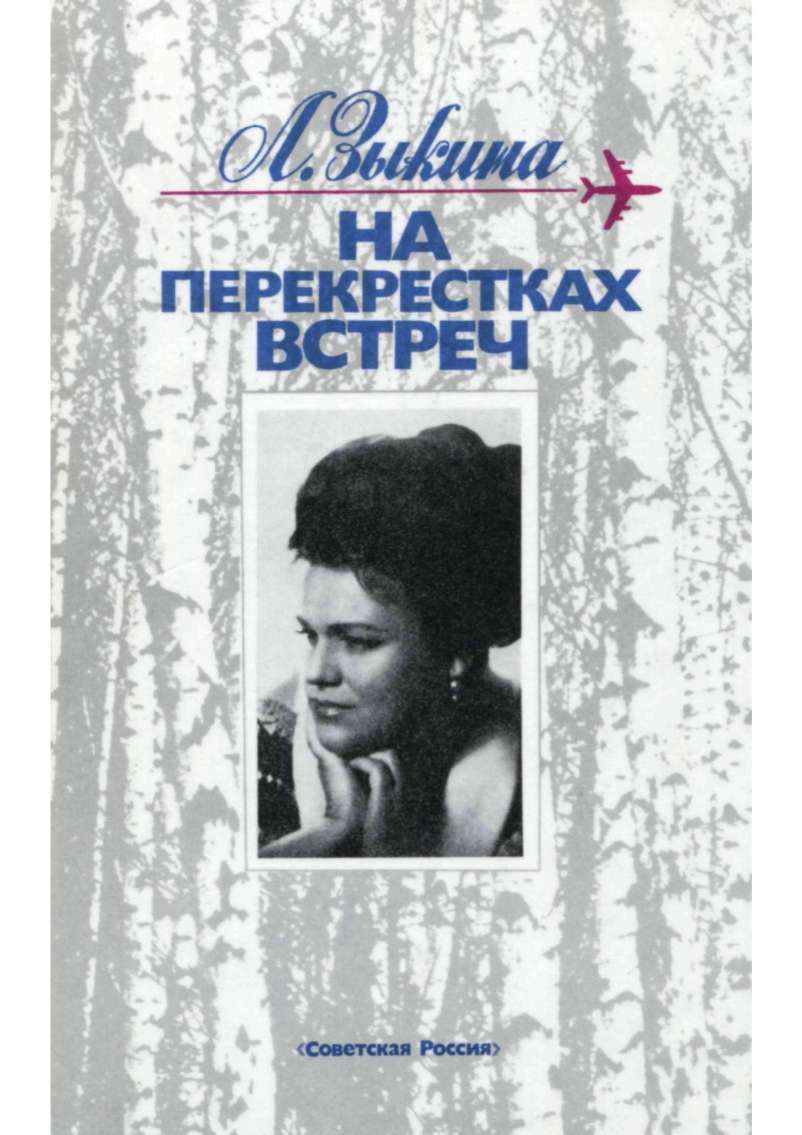

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина Страница 5

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Людмила Георгиевна Зыкина

- Страниц: 103

- Добавлено: 2025-09-01 11:01:23

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина» бесплатно полную версию:Народная артистка СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда Л. Г. Зыкина встречалась со многими выдающимися людьми, оказавшими влияние на формирование ее творческих вкусов и взглядов. Об этих встречах па Родине и за рубежом она и рассказывает в книге очерков. Большое место отводится в ней впечатлениям от увиденного и пережитого, размышлениям о проблемах пропаганды народной музыки, нравственного воспитания молодежи, влияния искусства на становление человека.

В книгу включены новые очерки о зарубежных поездках певицы, о народных артистах СССР Б. Александрове, М. Мордасовой, В. Васильеве и других.

Рассчитана на широкий круг читателей.

На перекрестках встреч: Очерки - Людмила Георгиевна Зыкина читать онлайн бесплатно

ШТРИХИ К ПОРТРЕТАМ

Лидия Русланова

В минуты раздумий о жизни, о своей работе в Песне мне всегда слышатся голоса русских женщин. Голос бабушки.

Голос Лидии Андреевны Руслановой…

Думаю, что трудно найти в нашей многонациональной стране человека, который не знал бы этого имени. Бесконечно счастливы те, кто работал вместе с ней, слушал ее песни, учился у нее подвижническому отношению к искусству.

По стареньким патефонным пластинкам я выучила все ее частушки и страдания. А впервые встретилась с ней в 1947 году, когда сама уже пела в хоре имени Пятницкого. Мы выступали в первом отделении, во втором должна была петь Русланова.

Я протиснулась к щелке у кулисы и увидела, как вышла на сцену и низко поклонилась публике царственная своим обликом Лидия Русланова.

Чуть поведя плечами, она «выдала» такую озорную частушку, что ее пение потонуло в веселом смехе и рукоплескании зала. А потом – никогда не забуду – мгновенно переменила всю тональность выступления: запела «Степь да степь кругом». Был ее жест поразителен – она только и сделала, что опустила концы платка на грудь да подняла руку – и уже бескрайняя, зимняя степь предстала перед глазами…

Русская песня на концертной эстраде… Блистательные имена – Анастасия Вяльцева, Надежда Плевицкая, Ольга Ковалева, Ирма Яунзем… Среди них Русланова занимает свое, особое место.

Порой мне казалось, что память ее на песни – старинные плачи, причеты, страдания – неисчерпаема. Из своей «кладовой» она могла извлечь любой напев, любую мелодию – столько песен она знала с детства, еще с того времени, как «пробовала голос» в родной деревне в Саратовской губернии и ей всем миром справляли онучи. Как-то захворала старая плакальщица, и Руслановой пришлось петь над гробом с умершим. Стоял в ту пору жестокий мороз, пробиравший ее «до нитки», и плакала она не только по обязанности.

Лидия Андреевна в пять лет осталась сиротой. Отец погиб в русско-японскую, мать умерла. Девочку отдали в приют. С семи лет она пела в церковном хоре, куда устроила ее тетка, стиравшая белье у губернатора. «Куда пойдем сегодня?» – советовались саратовские богомольцы. «Сироту слушать». И ехали в церковь, где на клиросе впереди всех стояла маленькая Лида. Потом за гроши работала на мебельной фабрике, полировала ножки венских стульев. И здесь не расставалась с песней, пела. Только не на сцене, а для самой себя. Затем – выступления перед красноармейцами на фронтах гражданской войны, учеба в Саратовской консерватории. С годами искусство Руслановой узнала вся страна.

Говоря о русской песне, Лидия Андреевна преображалась буквально на глазах. Она ведь слышала такие хоры, такое многоголосие, которое только и сохранилось теперь на валиках фонографа в фольклорных фонотеках.

Русланова удивляла многих фольклористов – собирателей песни. Но она не просто хранила свои богатства, а дарила их людям.

Каждый раз, когда на эстрадах разных стран я слышу овации, обращенные к русской песне, я думаю о Руслановой, о ее бесценном вкладе…

Лидия Андреевна создавала, по существу, эстрадно-театральные миниатюры. Вот она уже начала песню, как вдруг у рояля непонятно для чего появился Михаил Гарка-ви. Зритель недоумевает. Русланова поет, не обращая на него никакого внимания. И лишь к середине песни как бы замечает неизвестно откуда взявшегося конферансье. Прервав пение, она бросает какую-то озорную реплику. Тот смущенно краснеет… Актерски сыграно великолепно.

И тогда из ее клокочущей души вырывается частушка:

У миленка, миленка

Чесучовый пиджачок.

Подошла поцеловаться…

Делает паузу и ласково бросает:

Убежал, мой дурачок!

Сконфуженный грузный Гаркави поспешно скрывается за кулисами.

Зал рукоплещет, требует повторить…

Каждая песня превращалась в своеобразную новеллу с четким и выпуклым сюжетом. Если правомерно понятие «театр песни», то оно прежде всего относится к творчеству Руслановой.

Она никогда не плакала на сцене. В зале всхлипывали, доставали платки. А Лидия Андреевна хоть бы раз проронила слезинку.

Эта сдержанность чувств, эмоциональная строгость – характерная черта русского народного пения.

И Русланова, не учившаяся сценическому мастерству, и высокопрофессиональный музыкант Владимир Григорьевич Захаров были, несомненно, правы – без глубокого внутреннего «наполнения» нельзя всколыхнуть зрителя, захватить его воображение.

– Девочка,- как-то сказала она мне,- ты спела «Степь», а ямщик у тебя не замерз. Пой так, чтобы у всех в зале от твоего пения мурашки побежали… Иначе – и на сцену не стоит выходить.

Леденящее ощущение гибели, замерзания в эпическом сказе «Степь да степь кругом», конечно, связано не только с физическим чувством холода. Певец преломляет в собственном сознании последние слова, драматические по своему накалу, выступая достоверным – при наличии таланта – интерпретатором гибели ямщика.

– Хорошо петь,- говорила Лидия Андреевна,- очень трудно. Изведешься, пока постигнешь душу песни, разгадаешь ее загадку…

«Второй план» в песне – это, по словам В. Белинского, не столько само содержание ее, сколько содержание содержания, то есть сложные ассоциации, вызываемые песней,- круги от брошенного в воду камня:

Проходят эшелоны,

И ты глядишь им вслед,

Рязанская мадонна,

Солдатка в двадцать лет!…

Круг ассоциаций в этой песне весьма широк: это и живые картины памяти, и образы искусства – солдатки на проводах в чухраевском «Чистом небе», его же мать в «Балладе о солдате»…

Русская песня, особенно лирическая, носит ярко выраженный исповедальный характер. Но рассказ о жизни, о горестях и печалях исходит от людей не слабых, а сильных духом, и не жалобы суть их исповеди, а желание побороть судьбу, выстоять.

Во всем артистическом облике Лидии Руслановой видна была настоящая русская женщина-крестьянка, говорившая со зрителем языком песни. Лидия Андреевна выходила на сцену в русском костюме, не стилизованном, а подлинном, оригинальном, точно таком, какой носили в родной деревне. На голове – цветастый полушалок: замужней женщине не пристало показываться на людях непокрытой. Делала низкий поклон – знак доброго расположения к пригласившим ее выступить зрителям (она имела обыкновение говорить: «Я у вас в гостях, вы для меня хозяева»).

Лидия Андреевна Русланова не любила новых песен и почти не исполняла произведений современных авторов. И в этом не узость ее художественного кругозора – просто она пела то, что пели в ее деревне. Конечно, она была выдающейся актрисой, но «театр песни» ее был, по существу, ярмарочным в подлинном и высоком смысле этого слова.

Важно еще заметить, что пела она – и до войны, и в

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.