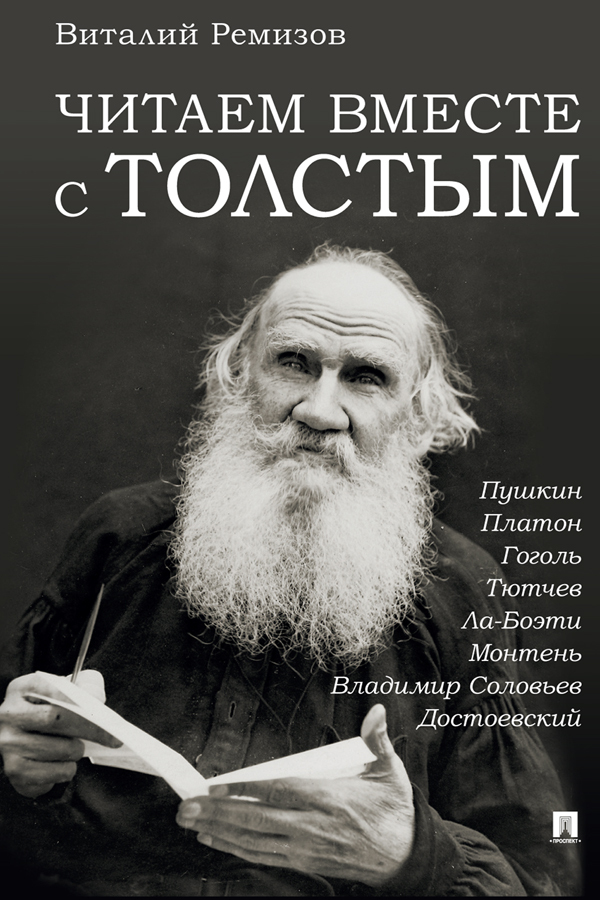

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов Страница 3

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Виталий Борисович Ремизов

- Страниц: 192

- Добавлено: 2025-09-15 10:00:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов» бесплатно полную версию:Круг чтения Толстого был чрезвычайно велик, и часто на страницах книг он делал разного рода пометки. В Яснополянской библиотеке таких книг много, но только малая часть их изучена.

Виталий Ремизов предлагает совершить вместе с Толстым увлекательное путешествие в мир любовной лирики Пушкина и его романа «Евгений Онегин»; вдуматься в духовно-религиозные откровения Гоголя на примере его «Выборных мест…»; приобщиться к загадочной и блистательной поэзии Тютчева; понять особое отношение к последнему роману Достоевского, который Толстой перечитывал накануне ухода из Ясной Поляны.

Вместе с Толстым мы побываем в Древней Греции как собеседники Сократа и Платона, вступим в диалог с философом Владимиром Соловьевым о его понимании «смысла любви», окажемся в плену завораживающей мудрости «Опытов» Монтеня, а также познакомимся с его другом Ла Боэти, восставшим против «добровольного рабства».

В этих книгах — малая частица того, что мы называем Вселенной Льва Толстого. Отношение великого художника к чужому тексту находило свое воплощение не только в словах, но и в знаках-символах, над смыслом которых размышляет автор этой книги. Он приглашает и читателя к совместному постижению тайны толстовских пометок.

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов читать онлайн бесплатно

Henry George. Progress and Poverty[13] — очень большое.

Parker. Discourse on religions Subjekt[14] — большое.

Robertson’s Sermons[15] — большое.

Feuerbach (забыл заглавие, сочинение о христианстве)[16] — большое.

Pascal. Pensées[17] — огромное.

Эпиктет — огромное.

Конфуций и Менций — очень большое.

О Будде Француза известного (забыл)[18] — огромное.

Лаодцы Julien[19] огромное.

(разрядка и курсив Л. Н. Толстого. — В.Р.; 66, 66–68[20]).

Над страницами «незапутанного Пушкина»

Приглашение к путешествию

Льву было семь, когда высокая поэзия впервые ранила его сердце. «Помню, — писал Толстой в своих „Воспоминаниях“, созданных уже в старости, — как он (отец. — В.Р.) раз заставил меня прочесть ему полюбившиеся мне и выученные мною наизусть стихи Пушкина: „К морю“: „Прощай, свободная стихия“ и „Наполеон“: „Чудесный жребий совершился: угас великий человек“ и т. д…» (34, 357).

А. С. Пушкин

Гравюра Т. Райта. 1837 г.

«Надменный! кто тебя подвигнул?

Кто обуял твой дивный ум?

Как сердца русских не постигнул

Ты с высоты отважных дум?

Великодушного пожара

Не предузнав, уж ты мечтал,

Что мира вновь мы ждем, как дара;

Но поздно русских разгадал…»[21]

«Его (отца. — В.Р.) поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил эти стихи, и он, прослушав меня, как-то значительно переглянулся с бывшим тут Языковым (крестным отцом Л. Толстого. — В.Р.). Я понял, что он что-то хорошее видит в этом моем чтении, и был очень счастлив этим» (34, 357).

Пушкин был кумиром для Толстого с отроческих лет и на протяжении всей жизни. Однако в научной и читательской среде сложилось иное мнение.

«Пророческий посох, выпавший из рук умирающего Пушкина, — писал Авраам Позов в 1967 г., — попал в слабые руки Гоголя и перешел к Толстому и Достоевскому. Чудные пушкинские всходы растоптал Толстой своими босыми ногами[22]»[23].

Марина Новикова в работе 1995 г. гармонию «пушкинского Космоса» противопоставила «новоевропейской цивилизации», растерявшей народные, духовные по сути, мерила, «которыми раньше измерялся человек». Теперь он, по ее убеждению, выпал из контекста вечности и оказался во власти «режимов», «систем», «экономических укладов» или «биологических импульсов». Отсюда популярность в Европе Толстого и Достоевского.

«Толстой, — видимо, с упреком в его адрес иронизировала она, — (с некоторым даже симпатичным смущением) заметил однажды, что Пушкин-прозаик гол как-то… Рядом с ним и с Достоевским — уж точно»[24].

В религиоведческой литературе «православный Пушкин» был противопоставлен Толстому-богоотступнику. Нападали на Толстого, как правило, приверженцы поэта. Любители творчества Толстого, напротив, стремились отыскать точки соприкосновения во взглядах двух гениев. К последним относился толстовед с мировым именем Б. М. Эйхенбаум.

«Пушкин и Лев Толстой, — писал он, — стоят на крайних точках исторического процесса, начинающего и завершающего построения русской дворянской культуры ХIХ века. […] На первый взгляд — полная противоположность позиций и поведения. На самом деле — одна из тех противоположностей, которые сходятся, потому что смыкают собой целый исторический круг. Корни творчества у Пушкина и Льва Толстого иногда так близки, что получается впечатление родства при всей разнице позиций. Не у Гоголя, не у Тургенева, не у Достоевского (при всей его заинтересованности некоторыми темами Пушкина), а именно у Толстого находим мы своего рода дозревание или, вернее, перерождение замыслов, тем и сюжетов»[25].

Та же позиция и в статье Г. Н. Ищука:

«Особого рода эстетическое доверие у Толстого было только к Пушкину: ни гуманизм Руссо, ни милосердие Гюго, ни трогательность Диккенса, ни „нравственная значительность“ Лермонтова, ни даже „родственность“ Достоевского не вызывали в нем подобного творческого „заражения“»[26].

А как же быть, спросит читатель, с толстовской хулой на Пушкина? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к анализу наиболее резких высказываний Толстого в адрес поэта.

Многие с негодованием восприняли слова Толстого о личности и творчестве Пушкина в трактате «Что такое искусство?» (1897–1898):

«…Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель… (…) …Пушкин был человек больше чем легких нравов, что умер он на дуэли, т. е. при покушении на убийство другого человека, что вся заслуга его только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные» (30, 171).

«Чувство боли» исчезает, когда обращаешься к контексту этих слов. Не от себя лично Толстой произнес приговор Пушкину, а от лица «грамотного мещанина» из Саратова, якобы сошедшего с ума оттого, что духовенство «содействовало постановке „монамента“ (памятника поэта в Москве; сам факт искаженного словоупотребления свидетельствует об уровне культуры „грамотного мещанина“. — В.Р.) господину Пушкину». В этой связи Толстой сообщил доверчивому читателю, что к нему пришло более десяти писем «от разных крестьян с вопросами о том, почему так возвеличивают Пушкина?» (30; 170).

Несколько выше в том же трактате рядом с неприятием «рассудочно-холодного произведения» «Борис Годунов» Толстой дал высокую оценку творчеству великого предшественника:

«…наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, „Евгения Онегина“, „Цыган“, свои повести, и это всё разного достоинства произведения, но всё произведения истинного искусства» (30; 124).

Немало в высказываниях Толстого о личности Пушкина слов добрых и сделанных с акцентом явной симпатии. С годами положительных оценок становилось все больше и больше.

В памяти у большинства читателей хранится и другой пример, вызывающий недоумение. Это высказывание Толстого о Пушкине в его статье «Яснополянская школа за ноябрь и декабрь месяцы» (1862). Увлеченный в это время проблемой восприятия крестьянскими детьми произведений искусства, Толстой сделал парадоксальный вывод,

«что лирическое стихотворение, как, например, „Я помню чудное мгновенье“, произведения музыки, как последняя симфония Бетховена, не так безусловно и всемирно хороши, как песня о „Ваньке-клюшнике“ и напев „Вниз по матушке по Волге“» (8; 114).

Сообщая читателю о том, что он «годами бился тщетно над передачей ученикам поэтических красот Пушкина и всей нашей литературы», что «то же самое делает бесчисленное количество учителей — и не в одной России», Толстой еще резче обозначил суть возникшей перед ним как перед педагогом конфликтной ситуации.

«Я бился, говорю, годами, — утверждал он, — и ничего не мог достигнуть; стоило случайно открыть сборник Рыбникова, — и поэтическое требование учеников нашло полное удовлетворение, и удовлетворение, которое, спокойно и беспристрастно сличив первую попавшуюся песню с лучшим произведением Пушкина, я не мог не найти законным» (8; 115).

Восприятие искусства

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.