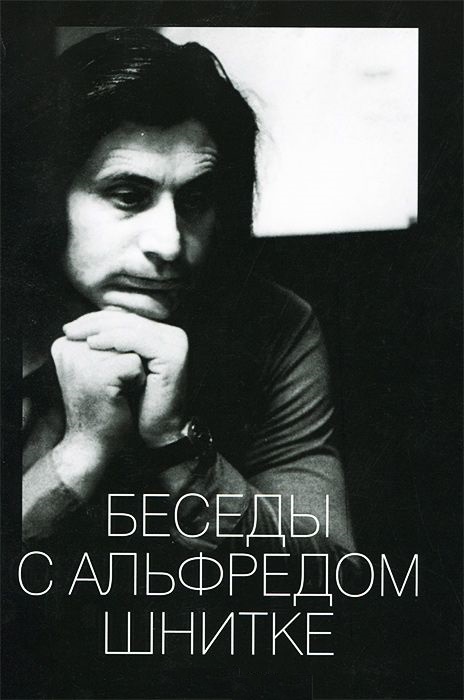

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 28

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

— Как тебе понравилась его Чайка?

А.Ш. Чайка мне понравилась меньше — и да и нет. Лирическое там я ощутил как искусственное. А все, что касается остроты и точности понимания, — это у него есть.

— Ты считаешь, что Щедрин занимает место, соответствующее своему дару?

А.Ш. Я считаю, что он сделал большую ошибку, не уклонившись в свое время от всей этой официальной сферы. Причем я понимаю, что он не уклонился, потому что xoтел придавить официальным способом всех демагогов, болтунов и бездарностей. Я все это понимаю! Но тем не менее за все это надо платить, и платить частью своего собственного существа, — частью, которая невосполнима.

— Есть композиторы среди твоих сверстников, которых ты ценишь больше?

А.Ш. Я очень люблю Валентина Сильвестрова, очень люблю некоторые сочинения Софии Губайдулиной, многое, хотя не все, — у Бориса Тищенко, многое — у Гии Канчели, у Авета Тертевяна, у Тиграна Мансуряна. Я бы не ставил Щедрина выше их, не переводил бы его в отдельный разряд, но числил бы вместе с ними, в их ряду. Это тот круг, где мне интересно. Я бы и себя, и его в этот круг зачислил. По сути того, что он делает, он для меня в этом кругу. А по-человечески у меня с ним контактов мало.

— Ты называешь Сильвестрова и Канчели. Но они очень разные. Сильвестров — нечто чисто музыкальное, идущее, быть может, от Веберна. Канчели. наоборот, всегда чуть-чуть что-то внемузыкальное… Для некоторых монументальная монолитность его музыки оборачивается однообразием.

Из аннотации к пластинке: Г. Канчели. Третья и Шестая симфонии

— Мелодия, 1982. С 10 20843 000

В симфониях Канчели за сравнительно короткое время (двадцать — тридцать минут медленной музыки) мы успеваем прожить целую жизнь или целую историю. Но мы не ощущаем толчков времени, мы, словно на самолете, не чувствуя скорости, парим над музыкальным пространством, то есть временем. В Третьей симфонии, как и во всех остальных своих симфониях, автор избегает формальных и образных стереотипов этого жанра — здесь нет ни сонатной формы, ни многочастности, ни четкого драматургического развития. Ее своеобразная “антидраматургия” основана на контрастах образов, которые сами по себе почти не подвергаются развитию, но вступают все время в новые взаимоотношения. Это основанный на интонациях сванского погребального пения рефрен голоса, пронизывающий все сочинение от начала до конца как олицетворение вечного духовного начала. Это мужественные скандированные “хоровые” возгласы медных духовых. Это настороженная пульсация струнных (звук извлекается нажатием пальцев левой руки). Это отдаленные удары колокола. Это тихие, бесплотные звучания скрипки, парящие над неподвижным аккордовым рельефом. Это внезапные острые изломы ритма, молниеносные прорывы тутти, бесконечно тянущиеся долгие отзвуки. Все это представлено лишь краткими мотивами или просто тембровыми пятнами. Но калейдоскопичности нет — редкие вспышки родственных мотивов оставляют в сознании долгие слуховые следы, между ними протягиваются интонационные связи, они воспринимаются как поток пунктирных линий, образующих изменчивую полифонию тембровых пластов. Именно монтажно-кинематографическая незавершенность, бескадровость каждого фрагмента и создает многомерность пространства. Пронизывающий Шестую симфонию насквозь, словно образ неизменной природы, тембровый рефрен двух солирующих альтов связывает целую цепь контрастных эпизодов: вот трепетное, прерывистое дыхание жизни, вот сосредоточенное размышление, вот неожиданная судорога, вот трагическое похоронное шествие, вот удары неведомой злой силы, вот лирическое откровение, вот исступленное насилие, вот гордый стоицизм смирения — все это проходит перед нами последовательно (а иногда и одновременно в многомерном контрапункте), и мы не знаем, когда и где случились эти события, между которыми века, и которые даны нам не в исчерпывающей полноте, а в пунктирной незавершенности (как, впрочем, и происходит все в жизни). И мы не можем не верить в реальность этого мира, открывшегося нам в своей прекрасной “неоформленности”, и нам хочется еще раз побывать в нем и понять то, что мы не поняли с первого раза, дослушать то, чего мы не расслышали…

1982 г

Из аннотации к пластинке: Г. Канчели. Оплаканные ветром. — Мелодия, 1991. А 10 00777006

…Это сочинение одновременно сложное и простое, но нигде не становящееся вторичным, уже сказанным. Мы как бы ощущаем взаимодействие трех слоев времени: времени метрически-драматического (неожиданные, внезапно оживающие вспышки истории), времени внеметрически-вечного (парящего, как облака возвышенной низменности) и времени суммирующе-итогового (где острова вечной драмы человечества и вечное пространство ее изменного успокоения находят лично-надличностное, субъективно-объективное разрешение).

Такое ощущение формы, при всей своей новизне, воспринимается как объективное и глубоко убеждает — мы мгновенно ощущаем его как вечно уже существовавшее, но почему-то никем до Канчели не замеченное. Тут теряют свой смысл все прежние рассуждения о форме и динамике, о традиционном и небывалом; все это предстает в новом свете, и мы еще долго будем осознавать всю неизобретенную новизну этого удивительного композитора…

1991

А.Ш. Насчет однообразия: я к этому отношусь спокойно. Вспомни, что писалось о мазурках Шопена, вообще о Шопене. Что это композитор, оставшийся таким же, как и двадцать лет назад. То есть, если взять первую и последнюю мазурки, то это якобы одно и то же. Современникам хочется, чтобы все время было бы что-то неожиданное. А для меня то, что делает Канчели — пусть как бы и не развивается в традиционном смысле, — но все равно по-своему полнокровно. Это другое — в сравнении с тем, что делает Сильвестров, — другое в сравнении с кем угодно. И даже то, что в его симфониях есть влияние киномузыки, — это не минус. Это — его стиль, его специфика. Сегодня — это киномузыка, а сто пятьдесят лет назад — вальсы. Время всегда сообщает композитору — кроме свойств, вне этого времени лежащих, — еще и свойства, этим временем продиктованные. Если бы Веберн родился не в свое время, а на семьдесят лет раньше, он, наверное, был бы похож на Шопена.

— Какие сочинения Софии Губайдулиной тебе особенно близки?

А.Ш. Я очень люблю Offertorium (Скрипичный концерт). В нем есть поразительный прорыв — из сферы магического волхвования в сферу религиозного воздействия.

— Значит, ты воспринимаешь музыку Губайдулиной в символическом плане?

А.Ш. Это сочинение — во всяком случае. Я не знаю его программы. Но то, что

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.