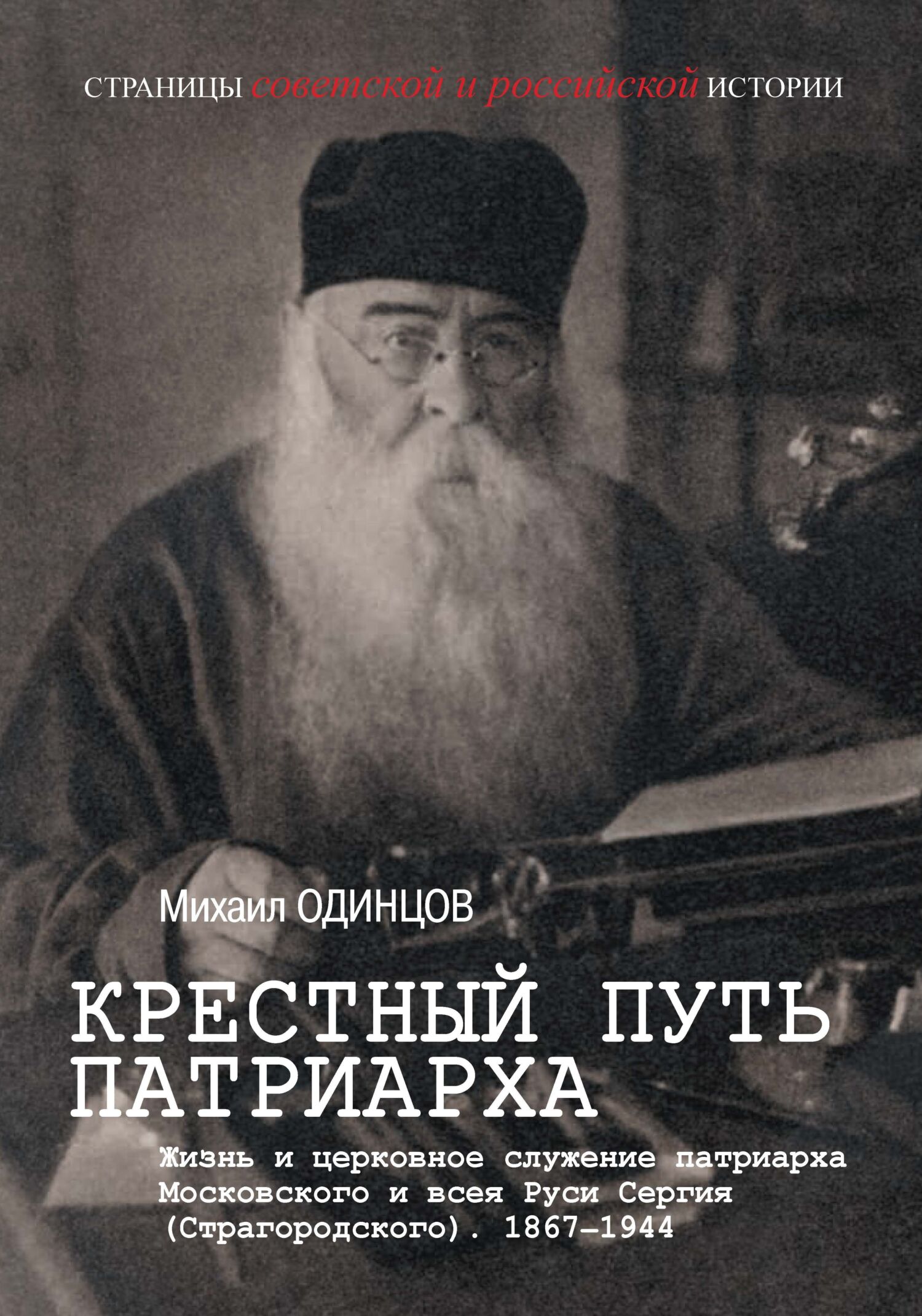

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов Страница 27

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 32

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского, 1867-1944), избранного на патриарший престол на Архиерейском соборе Русской православной церкви 8 сентября 1943 г. В общей истории Церкви он стал двенадцатым патриархом и вторым после восстановления патриаршества на Поместном соборе 1917/1918 г.

Повествуя о жизни патриарха, автор опирается на многочисленные документальные материалы федеральных, региональных и ведомственных архивов; научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв., периодические издания; письма, дневники и воспоминания современников. Авторский текст дополняют наиболее важные документы эпохи и разнообразный иллюстративный материал. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре научно-популярного историко-документального повествования, в том числе используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется отечественной историей.

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

В своих предложениях о церковной реформе, в неоднократных выступлениях на заседаниях Предсоборного присутствия Сергий касался и такого вопроса, как «оживление прихода». Он выступал за то, чтобы непосредственно приход распоряжался церковным имуществом и средствами, воспринимая это как «свое дело», а не как «дело попов и чиновников духовного ведомства». «Не секрет, – писал он, – что светское общество относится к нам – лицам духовной среды – почти как к евреям, настолько ему чуждо все, что касается церковных (теперь сословных) интересов и дел. В минуты опасности, таким образом, церковная власть окажется страшно изолированной и потому бессильной защитить церковное достояние. Иное дело, если бы церковным имуществом владел бы в том или другом виде приход, тогда отнимать пришлось бы у самого народа, самого общества, и, конечно, на его защиту восстали бы не одни духовные, но и весь народ. Отобрать было бы не так легко»[77].

Все старания иерархии и церковной общественности провести Собор не завершились положительным результатом. В условиях, когда властям удалось в основном купировать революционные волнения, в своей резолюции от 25 апреля 1907 г. Николай II написал: «Собор пока не созывать ввиду переживаемого ныне тревожного времени». В 1908 г. труды Предсоборного присутствия (шесть томов) были положены на полку. Ни царь, ни правительство не решились на практические шаги по подготовке Поместного собора Российской церкви.

Прошедшие после отставки Победоносцева годы показали, что никто из занимавших после него должность обер-прокурора Святейшего синода (А. Д. Оболенский, А. А. Ширинский-Шихматов, П. П. Извольский, С. М. Лукьянов) не только не смог заменить великого Победоносцева, но даже хоть сколько-нибудь приблизиться к его таланту управления церковными делами.

А. А. Ширинский-Шихматов, князь, обер-прокурор Святейшего синода в 1906

[Из отрытых источников]

П. П. Извольский, обер-прокурор Святейшего синода в 1906–1909

[Из отрытых источников]

С. М. Лукьянов, обер-прокурор Святейшего синода в 1909–1911

[Из отрытых источников]

В. К. Саблер, обер-прокурор Святейшего синода

в 1911–1915

[Из отрытых источников]

В 1911 г. пришлось это признать и императору Николаю II, который обратился к «старой гвардии» и назначил обер-прокурором Синода В. К. Саблера. Это был многоопытный синодальный чиновник, который давно служил в канцелярии обер-прокурора. Многие годы он был помощником К. П. Победоносцева, талантливо проводил его церковно-политический курс. С архиереями Саблер умел ладить, и, несмотря на свое немецкое происхождение, в церковных кругах считался человеком православным. В 1905 г. у него было разногласие с Победоносцевым по вопросу о созыве Собора. Тогда Саблер выступил в поддержку церковной иерархии, стремившейся к возрождению соборности. За самостоятельность и «собственное мнение» пришлось пожертвовать должностью: ушел с поста товарища обер-прокурора, став членом Государственного совета.

Назначение В. К. Саблера обер-прокурором было принято в церковных кругах с удовлетворением. Придя к власти, он развил бурную деятельность, сопровождавшуюся громкими фразами о церковных реформах, церковности, благе отечественной церкви. Только летом 1911 г. было создано множество комиссий и разработано немалое число проектов, которые, по его утверждению, должны были разрешить все основные вопросы церковной жизни, но только так, как это представляло себе ультраконсервативное крыло Православной церкви. Подготовленный новый устав Духовных академий расширял права монашеского начальства в управлении академиями, а преподавателям духовно-учебных заведений вновь было объявлено о недопустимости их принадлежности к каким-либо союзам, партиям, организациям, не одобренным церковной властью. Предлагаемая приходская реформа еще больше урезала права прихожан, а полномочия архиереев и духовенства, наоборот, возрастали. В вопросе об обеспечении духовенства был намечен принципиально новый курс, предполагавший ввести государственное содержание духовенства, что, с одной стороны, должно было сделать его еще более зависимым от власти, а с другой – отдалить от прихода и прихожан.

Саблер настаивал на продолжении курса Победоносцева на поддержку и расширение сети церковно-приходских школ, на увеличении их субсидирования за счет государственного бюджета. Продолжил он и практику широкого участия духовенства в думской избирательной кампании, при этом стремился к максимальной координации усилий церкви с Министерством внутренних дел. В феврале – марте 1912 г. в канун выборов в Четвертую Государственную думу Синод и епархиальные управления указывали приходскому духовенству на необходимость голосовать за партии правее октябристов. В отличие от предшествующих выборов предлагалось не столько выдвигать в Думу священников, сколько добиться их максимального участия в голосовании в качестве выборщиков на уездном уровне, класть на чашу выборных весов голоса православного духовенства.

Для Сергия Страгородского возвращение Саблера, с которым он был в дружественных отношениях еще во времена Победоносцева, создавало дополнительные возможности продвижения в церковной карьере. Теперь часто можно было видеть их на всевозможных церковных и общественных мероприятиях в столице, в Москве, при царском дворе, на торжественных богослужениях и «согласно» работающих на заседаниях Синода.

Очень часто именно Сергию поручались дела щепетильного свойства, требовавшие умения, даже отказывая в чем-либо, не создавать конфликтной ситуации. Так, к примеру, было в 1912 г. с непременным желанием великого князя Константина Константиновича видеть поставленной на сцене написанную им пьесу «Царь Иудейский». Церковь в целом отрицательно относилась к общедоступному театру как к месту, где «развлекают и развлекаются», и не приветствовала появление в театральных репертуарах пьес духовного свойства. Синод поручил Сергию направить автору письменный отрицательный ответ. Архиепископ, следуя восточной мудрости «если хочешь ужалить, сначала смажь кончик своего языка медом», дал восторженную оценку пьесе: она, по его мнению, излагает события с соблюдением верности евангельскому повествованию, проникнута благоговейною настроенностью и вызывает в душе верующего много высоких, чистых переживаний, способных укрепить его веру и любовь к Пострадавшему за спасение мира. Но если против появления пьесы в печати Синод не возражал, на что указывал Сергий, то в постановке этой драмы на театральной сцене Синод решительно отказал. Этот отказ Сергий изложил следующим образом:

«Надеяться на то, что введение в театральный репертуар пьес, подобных “Царю Иудейскому”, облагородит самый театр, сделает его проводником евангельской проповеди, невозможно, так как для этого необходимо было бы удалить из него все пьесы иного характера, а также и исполнителей их; актеров из обычных профессиональных лицедеев превратить в своего рода духовную корпорацию с соответствующим укладом жизни. Но все это немыслимо до тех пор, пока театр остается театром, т. е. в лучшем случае, для художников, – храмом искусства для искусства, в худшем же, для обыкновенных посетителей театра, – местом, прежде всего, развлечений. Скорее наоборот, драма “Царь Иудейский”, отданная на современные театральные

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.