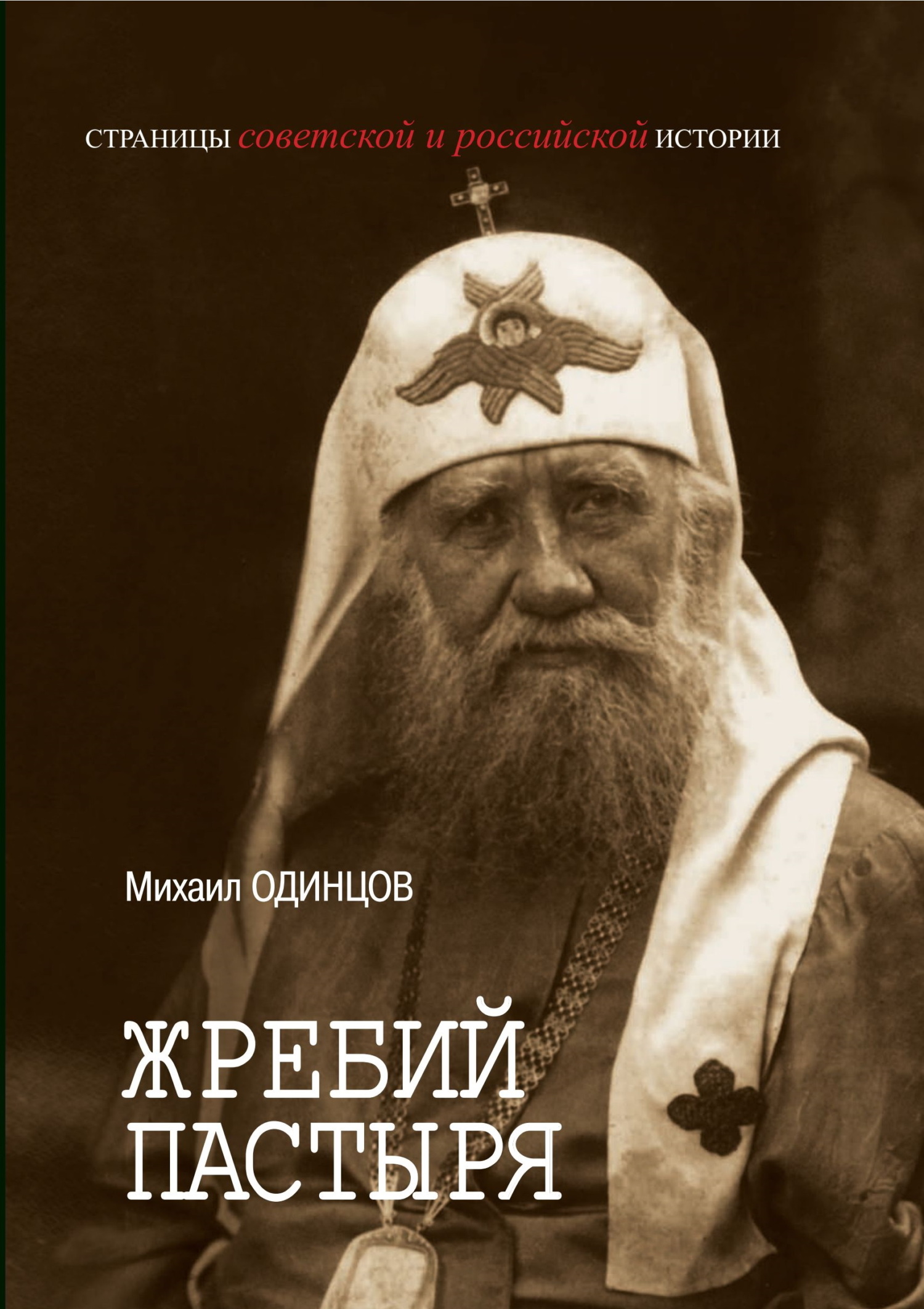

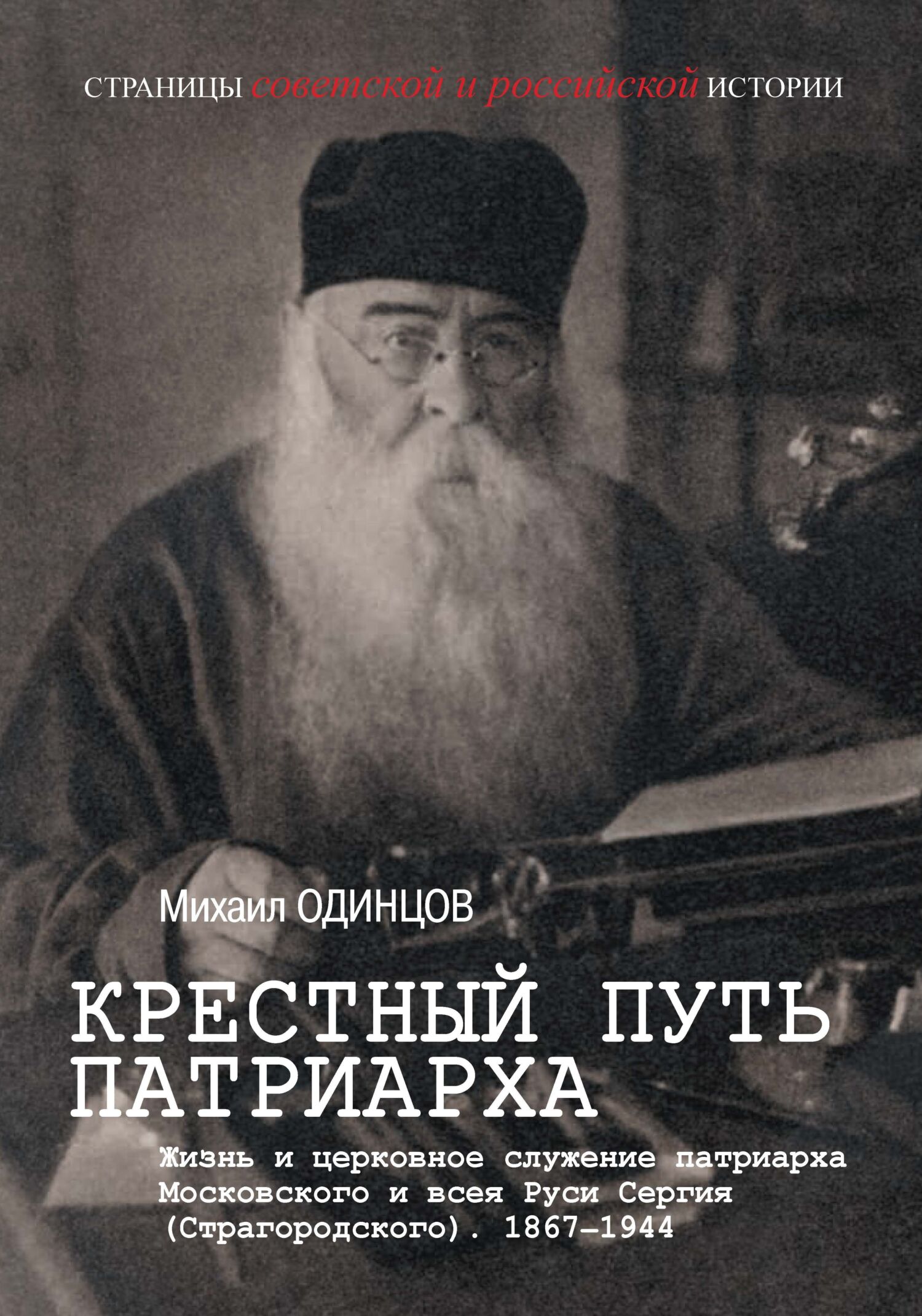

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов Страница 24

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 32

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского, 1867-1944), избранного на патриарший престол на Архиерейском соборе Русской православной церкви 8 сентября 1943 г. В общей истории Церкви он стал двенадцатым патриархом и вторым после восстановления патриаршества на Поместном соборе 1917/1918 г.

Повествуя о жизни патриарха, автор опирается на многочисленные документальные материалы федеральных, региональных и ведомственных архивов; научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв., периодические издания; письма, дневники и воспоминания современников. Авторский текст дополняют наиболее важные документы эпохи и разнообразный иллюстративный материал. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре научно-популярного историко-документального повествования, в том числе используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется отечественной историей.

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

Сергий (Страгородский), архиепископ Финляндский и Выборгский

1905

[Из открытых источников]

Сергий был достаточно хорошо осведомлен в делах епархии, ибо уже с апреля 1905 г. в связи с переводом в Тверь тогдашнего архиепископа Финляндского Николая (Налимова) временно управлял ею. Всем было памятно слово, сказанное преосвященным Сергием на молебне в Успенском соборе Гельсингфорса по случаю опубликования 15 августа манифеста о созыве Государственной думы. В нем выражалась надежда, что «объявленная правительством реформа приведет русский народ к благу и преуспеянию», и ее разделяло большинство присутствовавших в храме и за его пределами[64]. Хотя следует признать, что «преуспеяния» представлялись различным социальным группам весьма по-особенному. Что, к примеру, касается финского населения, включая и некоторую часть православной паствы, то в своем большинстве она ожидала расширения свобод и укрепления независимости Финляндии от России.

26–27 июля 1905 г. на Валааме состоялся общеепархиальный съезд, который был весьма необычным по своему составу, ибо съехались не только избранные представители духовенства, но также священники, дьяконы, псаломщики, учителя православных приходских школ и все, кто только мог и желал быть на этом съезде. Собралось в результате более 100 человек. Были рассмотрены важнейшие епархиальные вопросы: об устроении внутренней Миссии; о подготовке псаломщиков; о курсах для учителей и учительниц; о певческих курсах; об издании богослужебной и церковной литературы на финском языке. Учитывая позитивный характер состоявшегося съезда, признали необходимым отныне собирать съезды ежегодно.

Став в октябре 1905 г. официальным главой епархии, Сергий в короткое время объехал все свои приходы, знакомясь с их нуждами и проблемами, проповедуя и поучая духовенство и прихожан.

Выборг. Спасо-Преображенский собор. Открытка

Современный вид

[Из архива автора]

Положение епархии, к управлению которой был призван Сергий, весьма и весьма отличалось от внутренних, собственно русских епархий. Финляндия хотя и была завоеванной территорией, присоединенной к Российской империи согласно Фридрихсгамскому миру (1809) между Россией и Швецией, но оставалась особым, самостоятельным во внутренних делах Великим княжеством. Высшим законодательным органом был сейм, состоявший из четырех палат, каждая из них формировалась из представителей определенного сословия: дворянского, бюргерского, крестьянского, духовного. Центральным органом правления был Сенат. Он состоял из двух департаментов: один заведовал делами управления, второй являлся высшей судебной инстанцией. Правителем Финляндии (великим князем) был российский император. Его постоянным представителем в Великом княжестве стал генерал-губернатор, который был председателем обеих палат Сената.

Выборг. Крепостной мост и замок. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

Выборг. Рыночная площадь. Открытка

Начало XX в.

[Из архива автора]

С конца XIX столетия стремление финского общества к саморазвитию все чаще наталкивалось на противодействие со стороны имперского центра, стремившегося к ограничению статуса автономного положения Финляндии и к ее насильственной русификации. Идеологи такой политики, представлявшие светскую власть, исходили из убеждения, что территория, завоеванная русским оружием, не может обладать какими-то особыми правами и привилегиями, а потому проведение по отношению к ней жесткой русификаторской политики оправданно и необходимо.

Такой подход к разрешению национального вопроса находил сторонников и в церковной среде, которые действовали посредством проповеди, духовного образования, издания соответствующей литературы и мерами церковно-административными. Упомянем в связи с этим труд профессора нравственного богословия Санкт-Петербургской духовной академии А. А. Бронзова «Предосудителен ли патриотизм?», опубликованный в журнале «Христианское чтение»[65]. По мнению автора, русификаторская линия есть тот вид патриотической деятельности, который должен быть свойствен всем россиянам без исключения. Для характеристики внешней и внутренней имперской политики богослов ввел такие понятия, как «оборонительный», «удержательный», «восстановительный» и «завоевательный» патриотизм[66].

Под «удержательным патриотизмом» понималась такая любовь к отечеству, которая заключается в стремлении во что бы то ни стало сохранить во власти своего отечества все то, что ранее было им завоевано (независимо от того, каким путем) и в настоящее время составляет его собственность.

В дополнение к этому рассуждению прилагался и тезис о «праве сильного народа» удерживать в повиновении покоренные народы, даже вопреки их воле. В устах Бронзова это выглядит так:

«В обыденной жизни нередко назначают опекунов или над малолетними детьми, оставшимися после своих родителей и без посторонней помощи неспособными распоряжаться оставленным им родителями их достоянием, ни вообще вести своей жизни нормальным образом, или над взрослыми, но слабоумными или даже безумными…

Аналогические отношения требуются иногда и по адресу тех или иных народов со стороны других. Нельзя дать свободы некоторым из завоеванных известным народом нациям или потому, что, пользуясь свободою, они внесли бы в свою внутреннюю жизнь только беспорядки, смуты и раздоры и привели бы себя к погибели, или потому, что они не позволили бы своим соседям спокойно жить, но постоянно тревожили бы их нападениями, совершали бы “насилия и убийства” и пр. (таковы, например, поляки, известные своими невменяемыми выходками в прошлом, таковы же и финляндцы, в лице quasi-интеллигентской части своей, обнаруживающие самые невозможно дикие нравы и инстинкты, свойственные только безумным и слабоумным)»[67].

Во всех подобных случаях Российская православная церковь не видела «решительно ничего худого» в тех действиях, что составляли «удержательный патриотизм». Покоренным народам оставляли лишь единственную возможность существования, заключавшуюся в слиянии с завоевателем, при котором уже более не могло и речи заходить об их освобождении. В обмен на это обещалось «гуманное отношение к завоеванным нациям при условии их полной покорности».

Для государственной Православной церкви подобного рода идеи и поведение оправдывались тем, что они создавали благоприятную ситуацию для расширения миссионерской деятельности на территории Великого княжества Финляндского, активизации борьбы всеми доступными мерами с «сектантами» и «сектантскими обществами»[68].

Внутренняя миссия, т. е. борьба с неправославными взглядами и обществами, стала одной из основных забот для Сергия Страгородского на новом поприще. Применительно к карельскому населению она трансформировалось в противодействие, как тогда говорили, «панфинской экспансии и протестантско-сектантской пропаганде». Под ними понималось широко распространенное среди финской интеллигенции движение за присоединение Карелии к Финляндии, которое в главном основывалось на том, что карелы по своему происхождению были одним из финских народов. Считалось, что справедливость должна восторжествовать и

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.