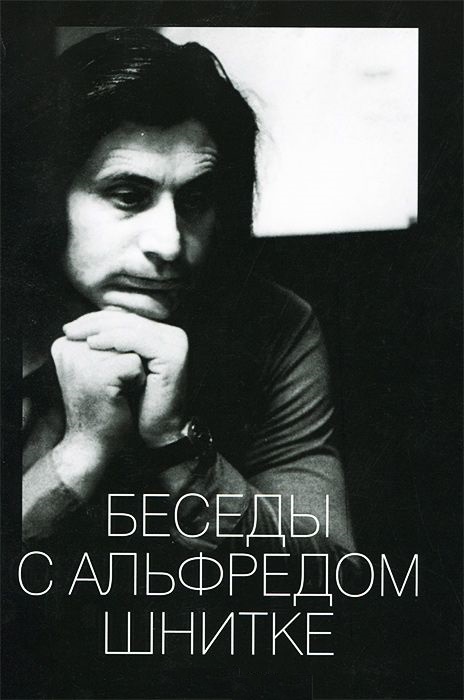

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 24

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

— Но потом ведь выбор появился — Стравинский, нововенцы…

А.Ш. Да, но т о как бы осталось. И через Шостаковича я пришел к Малеру.

В свое время сильнейшее впечатление на меня произвел и Первый скрипичный концерт, и Десятая симфония. Все мои скрипичные концерты, включая Четвертый, написаны под воздействием концерта Шостаковича. Особенно Первый, который создан как раз в те годы. Вспоминаю, как критиковали Десятую симфонию. Только Андрей Волконский (тогда еще студент) выступил “за”. Лишь позже, после Одиннадцатой симфонии, Шостакович мог беспрепятственно делать то, что хотел.

— Наверное, тебе более близки его поздние произведения, чем

такие, как Седьмая симфония или Пятая симфония.

А.Ш. Нет, мне и Седьмая, и Пятая, и Четвертая симфонии очень интересны. Более ранние симфонии — менее близки, хотя это феноменально по талантливости. По-настоящему Шостакович для меня начинает становиться серьезным с Четвёртой симфонии. Причем я е щ е не отношу к этому “серьезному” Катерину Измайлову, а у ж е отношу — Нос, хотя он написан раньше.

— А почему Катерину Измайлову не относишь?

А.Ш. Потому что там проявилось, к сожалению, то, что дало отрицательный результат в его же работе. Это демократизм и общедоступный “трагизм”. По-моему, он вольно или невольно зашел за тот край, который диктовался его натурой.

— Но то же самое есть и в Пятой, и в Восьмой симфониях…

А.Ш. Конечно. Кстати, за этот край заходил и Прокофьев, толкаемый туда реальностью.

— Что же все-таки, по-твоему, заставило Шостаковича отойти от этих клише в последние годы жизни — только лишь сознание приближающегося конца?

А.Ш. Конечно, и сознание конца… У меня есть одно впечатление, которое уже несколько раз устанавливалось после смерти человека. Непроизвольно, помимо своего сознания, человек “знает”, что умрет, и поэтому в какой-то момент понимает, что должен поступить так, только так, а не иначе — он просто не имеет права выбирать. Хотя он реально и не знает, что это — последние годы.

У меня был разговор с Соломоном Волковым, который доказал (в то время, когда я еще был довольно критично настроен к Шостаковичу), что благодаря Шостаковичу возникает контакт с уже ушедшим миром и ушедшими людьми, еще продолжающими существовать в нем. Так оно и есть.

— Кого ты имеешь в виду под ушедшими людьми?

А.Ш. Кого угодно: Соллертинского, Ахматову — всю эту среду, которая уходила и уже ушла. Это и двадцатые, и тридцатые, и сороковые, и пятидесятые, и шестидесятые годы — все это продолжало существовать у него — в отражении. И мы это чувствовали.

Потому и возникло некоторое охлаждение, спад интереса к Шостаковичу. Я никогда не забуду своего присутствия на последнем концерте, где он был “живьем”, — весной 1975 года, премьера Стихотворений капитана Лебядкина. Зал был неполным. Шостакович, первое исполнение, и неполный Малый зал консерватории! Было какое-то общее впечатление усталости от Шостаковича. Он как бы холодно объективно продолжал нас всех интересовать. Но горячего интереса в то время не было. Было у меня, например, ощущение, что все это — усталое, написанное человеком, который весь — в прошлом, весь относится к другому времени. И мне казалось, что то же ощущали и многие другие. Немногим более половины Малого зала на премьере сочинения — это ужасно! Я помню, после того, как Евгений Нестеренко спел, Шостакович встал, но не поднялся на сцену, а снизу из зала кланялся, — а потом повернулся и пошел к выходу. И хотя программа еще не закончилась, ушел с концерта. За ним шла Ирина Антоновна, оглядываясь и виновато улыбаясь. Это было довольно странное впечатление.

Но я думаю, что настоящая оценка наступает после того, как интерес удовлетворен, казалось, окончательно. Сейчас ясно, что и Прокофьев — остался, и Шостакович — остался. С Шостаковичем это абсолютно бесспорно — я не говорю, конечно, о Двенадцатой симфонии и Песни о лесах. Возьмем, с одной стороны, Альтовую сонату и, с другой — Две пьесы для октета. Такие разные сочинения в крайних точках творчества! Шостакович остается огромной и рационально не объяснимой фигурой.

— Сохранились ли воспоминания о встречах с Шостаковичем? Нравилась ли ему твоя музыка?

А.Ш. Мне нечем похвастаться, я не могу назвать каких-то случаев, которыми бы мог сейчас “козырять”.

Когда в Союзе композиторов, году в 1958-59 обсуждалась оратория Нагасаки, были разные мнения. Свиридов выступил в Советской музыке, ему вроде бы понравилось. Разнос же был опубликован как материалы пленума Союза композиторов.

— А что, собственно, вменялось тебе на этом разносе?

А.Ш. Экспрессионизм, подражание, забвение реализма, и так далее. Ну, такие демагогические были доводы. Потому что ругать это, конечно, можно было и всерьез, но совершенно с других позиций. Это было типично незрелое сочинение. Но вместе с тем оно было абсолютно честным, и поэтому я все равно отношусь к нему как к важному.

Сочинения, написанные в консерватории

1. Четыре прелюдии для фортепиано (на основе старых набросков) — 1953.

2. Романс Березка на стихи С. Щипачева-1954.

3. Вариации для фортепиано cis-moll — 1954.

4. Сюита для малого оркестра в пяти частях — 1954.

5. Соната для скрипки и фортепиано h-moll, I часть — 1954/55.

6. Соната для фортепиано (одночастная) — 1955.

7. Два романса: Нищий (М. Лермонтов), Сумрак (Ф. Тютчев) — 1955.

8. Скерцо для фортепианного квинтета (на материале темы одной из частей Сюиты) — 1955.

9. Симфония в четырех частях — 1955/ 56.

10. Концерт для скрипки с оркестром № 1 e-moll в четырех частях — 1956/57 (2-я ред.-1962/63).

11. Три хора: Зима (А. Прокофьев), Куда б ни шел. ни ехал ты (М. Исаковский)[3], Колыбельная (А. Машистов) — [1956-57 (?)].

12. Нагасаки, оратория в шести частях — 1957/58.

13. Увертюра для оркестра (на материале Сюиты) — 1957.

1970-е г.

Я показывал Нагасаки Шостаковичу. Это была одна из немногих наших встреч с ним. Дело в том, что радио (музыкальная редакция вещания на зарубежные страны, которой долгие годы руководила Екатерина Андреева) хотело записать это как материал для своей японской редакции. Было решено, что нужен отзыв Шостаковича. Было это после того, как Нагасаки “разнесли” на пленуме Союза композиторов, и при моем поступлении в аспирантуру. Поэтому, чтобы перестраховаться, иновещание послало партитуру на отзыв Шостаковичу.

Я переделал финал Нагасаки по совету, который был мне дан Евгением Кирилловичем Голубевым. У меня все заканчивалось возвращением к теме начала. А по совету Голубева я сделал другое, более “оптимистическое” окончание, другую коду, на новой, специально сочиненной теме. И явился для показа Шостаковичу в кабинет Хренникова,

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.