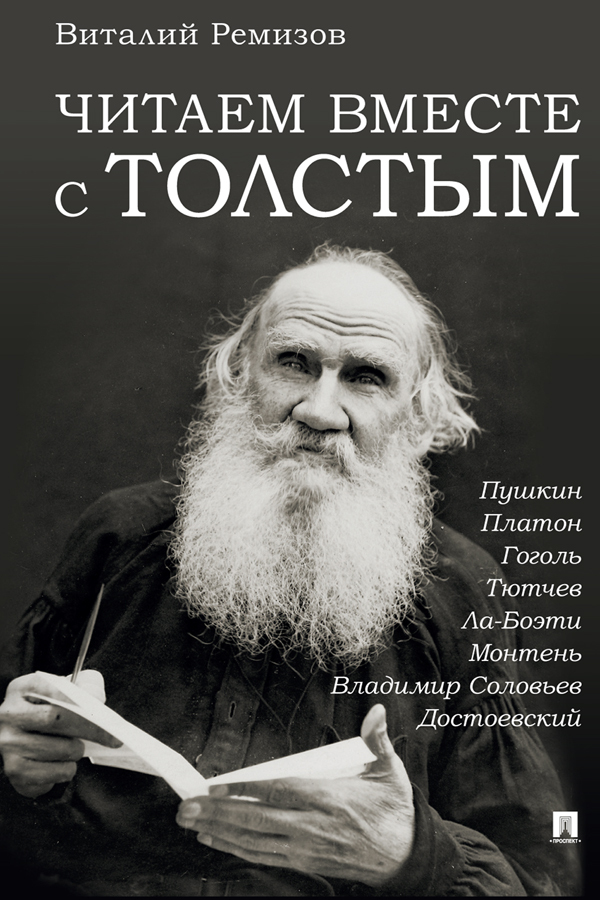

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов Страница 23

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Виталий Борисович Ремизов

- Страниц: 192

- Добавлено: 2025-09-15 10:00:07

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов» бесплатно полную версию:Круг чтения Толстого был чрезвычайно велик, и часто на страницах книг он делал разного рода пометки. В Яснополянской библиотеке таких книг много, но только малая часть их изучена.

Виталий Ремизов предлагает совершить вместе с Толстым увлекательное путешествие в мир любовной лирики Пушкина и его романа «Евгений Онегин»; вдуматься в духовно-религиозные откровения Гоголя на примере его «Выборных мест…»; приобщиться к загадочной и блистательной поэзии Тютчева; понять особое отношение к последнему роману Достоевского, который Толстой перечитывал накануне ухода из Ясной Поляны.

Вместе с Толстым мы побываем в Древней Греции как собеседники Сократа и Платона, вступим в диалог с философом Владимиром Соловьевым о его понимании «смысла любви», окажемся в плену завораживающей мудрости «Опытов» Монтеня, а также познакомимся с его другом Ла Боэти, восставшим против «добровольного рабства».

В этих книгах — малая частица того, что мы называем Вселенной Льва Толстого. Отношение великого художника к чужому тексту находило свое воплощение не только в словах, но и в знаках-символах, над смыслом которых размышляет автор этой книги. Он приглашает и читателя к совместному постижению тайны толстовских пометок.

Читаем вместе с Толстым. Пушкин. Платон. Гоголь. Тютчев. Ла-Боэти. Монтень. Владимир Соловьев. Достоевский - Виталий Борисович Ремизов читать онлайн бесплатно

И ей ужель возврата нет?

Ужель мне скоро тридцать лет?»

(слово младость Пушкин выделил курсивом. — В.Р.; IV, 146)

Пушкину «скоро тридцать лет», и Льву Николаевичу тоже «скоро тридцать лет». Их обоих волновала мысль о женитьбе и семейном счастье. Оба познали суть столкновения мечты с реальностью. Толстой подчеркнул в «Евгении Онегине» четыре строки, как это сделал для себя ранее, когда читал второй том стихотворений Пушкина (см. «Пробуждение»). Но как различно было продолжение строк «Мечты, мечты, Где ваша сладость?» в 1816 г.: тогда всё свелось к вопросу «Где ты, где ты, Ночная радость?» (II, 142), теперь же на весах событий лежал смысл дальнейшей жизни.

Толстой с детства и до глубокой старости любил весну. Она вызывала в нем прилив творчества, «энергию заблуждения», как он говаривал. Ее образами и вызываемыми ею настроениями наполнены его произведения, дневники, письма.

«Бабушка! Весна! —

восклицал он в апрельском письме 1858 г. —

Отлично жить на свете хорошим людям; даже и таким, как я, хорошо бывает. В природе, в воздухе, во всем надежда, будущность и прелестная будущность. —

Иногда ошибаешься и думаешь, что не одну природу ждет будущность счастья, а и тебя тоже; и хорошо бывает. — Я теперь в таком состоянии и с свойственным мне эгоизмом тороплюсь писать вам о предметах только для меня интересных. — Я очень хорошо знаю, когда обсужу здраво, что я — старая, промерзлая, гнилая и еще под соусом сваренная картофелина, но весна так действует на меня, что иногда застаю себя в полном разгаре мечтаний о том, что я растение, которое распустится вот только теперь вместе с другими и станет просто, спокойно и радостно расти на свете Божьем» (60, 259).

Состояние весеннего настроя души, описанное Пушкиным в 7-й главе «Онегина», было понятно и не раз переживалось Толстым и его героями. Из 42 «осенних» строк он отчеркнул 6, наиболее созвучных ему в этот период жизни:

«Какое томное волненье

В моей душе, в моей крови!

С каким тяжелым умиленьем

Я наслаждаюсь дуновеньем

В лицо мне веющей весны

На лоне сельской тишины!» (IV, 149).

В июньские дни 1856 г., когда Толстой восхищался этими строками, было в нем и «томное волненье», и дуновение «веющей весны» (оно еще не забылось), «и лоно сельской тишины».

Чувство весеннего обновления, точнее весенних перемен, не покидало поэта в пору написания этих строк. Весна — пора любви — была ожидаема Пушкиным и вскоре пришла: любовь к Натали, детям, вдохновенная проза, моцартианское восприятие жизни и даже грусть особенная, не тяжелая темная тучка, а светлый луч несказанной печали.

И все же Пушкин, в отличие от Толстого, больше любил осень, и ее описание в «Евгении Онегине» стало вершиной русской пейзажной поэзии. Скромная и правдивая красота, без напыщенности, излишней метафоризации и в то же время одухотворенная и необычайно зримая, полная динамики и таинственности, поражающая не обыденностью, а точностью деталей жизни самой природы. Толстой целиком отчеркнул две с половиной строфы, в которых столь естественно и органично был воссоздан переход от золотой осени к ее позднему, предзимнему периоду. Переходные состояния природы, ее извечный круговорот, запечатленный Пушкиным в деталях земного существования русской деревни, был созвучен сельскому жителю, которым являлся Толстой.

«Уж небо осенью дышало,

Уж реже солнышко блистало,

Короче становился день,

Лесов таинственная сень

С печальным шумом обнажалась,

Ложился на поля туман,

Гусей крикливых караван

Тянулся к югу: приближалась

Довольно скучная пора;

Стоял ноябрь уж у двора».

XLI

Встает заря во мгле холодной;

На нивах шум работ умолк;

С своей волчихою голодной

Выходит на дорогу волк;

Его почуя, конь дорожный

Храпит — и путник осторожный

Несется в гору во весь дух;

На утренней заре пастух

Не гонит уж коров из хлева,

И в час полуденный в кружок

Их не зовет его рожок;

В избушке распевая, дева

Прядет, и, зимних друг ночей,

Трещит лучинка перед ней.

XLII

И вот уже трещат морозы

И серебрятся средь полей…

(Читатель ждет уж рифмы розы;

На, вот возьми ее скорей!)

Опрятней модного паркета

Блистает речка, льдом одета.

Мальчишек радостный народ

Коньками звучно режет лед;

На красных лапках гусь тяжелый,

Задумав плыть по лону вод,

Ступает бережно на лед,

Скользит и падает; веселый

Мелькает, вьется первый снег,

Звездами падая на брег.

(слово розы Пушкин выделил курсивом. — В.Р.; IV, 96 97).

Толстой оказался скуп на похвалы в адрес романа Пушкина «Евгений Онегин».

В трактате «Что такое искусство?» (1897–1898) он, одержимый идеей религиозно-возвышенного просвещения, не счел возможным в один ряд поставить произведения поэта с образцами подлинно религиозного искусства.

«Если бы от меня, — писал он, — потребовали указать в новом искусстве на образцы по каждому из этих родов искусства, то как на образцы высшего, вытекающего из любви к Богу и ближнему, религиозного искусства, в области словесности я указал бы на „Разбойников“ Шиллера; из новейших — на „Les pauvres gens“ V. Hugo и его „Misérables“[60], на повести, рассказы, романы Диккенса: „Tale of two cities“, „Chimes“[61] и др., на „Хижину дяди Тома“, на Достоевского, преимущественно его „Мертвый дом“, на „Адам Вид“ Джоржа Эллиота» (30, 160).

Пушкина он отнес ко второй группе мастеров истинного слова, к тем, кто создает

«искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем людям всего мира, — искусство всемирное» (30, 159).

«Так, например, наш Пушкин пишет свои мелкие стихотворения, „Евгения Онегина“, „Цыган“, свои повести, и это всё разного достоинства произведения, но всё произведения истинного искусства» (30, 124).

Но к роману в стихах он обращался часто и особенно в последние годы жизни.

20 января 1905 г.

Л. Н. Толстой: «Дочь Карамзина рассказывала мне, что она слышала от Пушкина: „Моя Татьяна поразила меня, она отказала Онегину. Я этого совсем не ожидал“. Пушкин создал ее и создал ее такой, что она не могла поступить иначе. У Горького же герои поступают так, как он предписал

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.