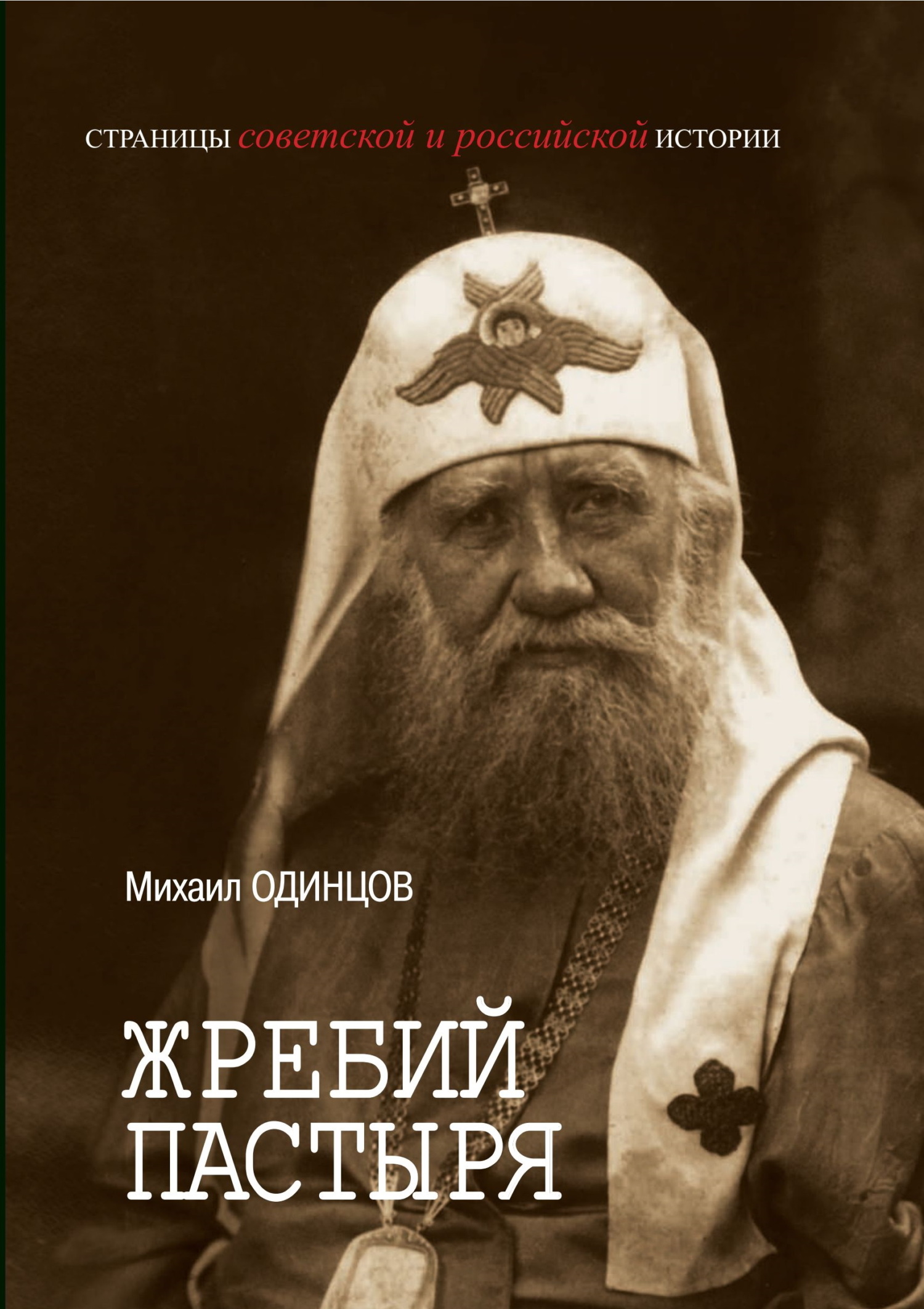

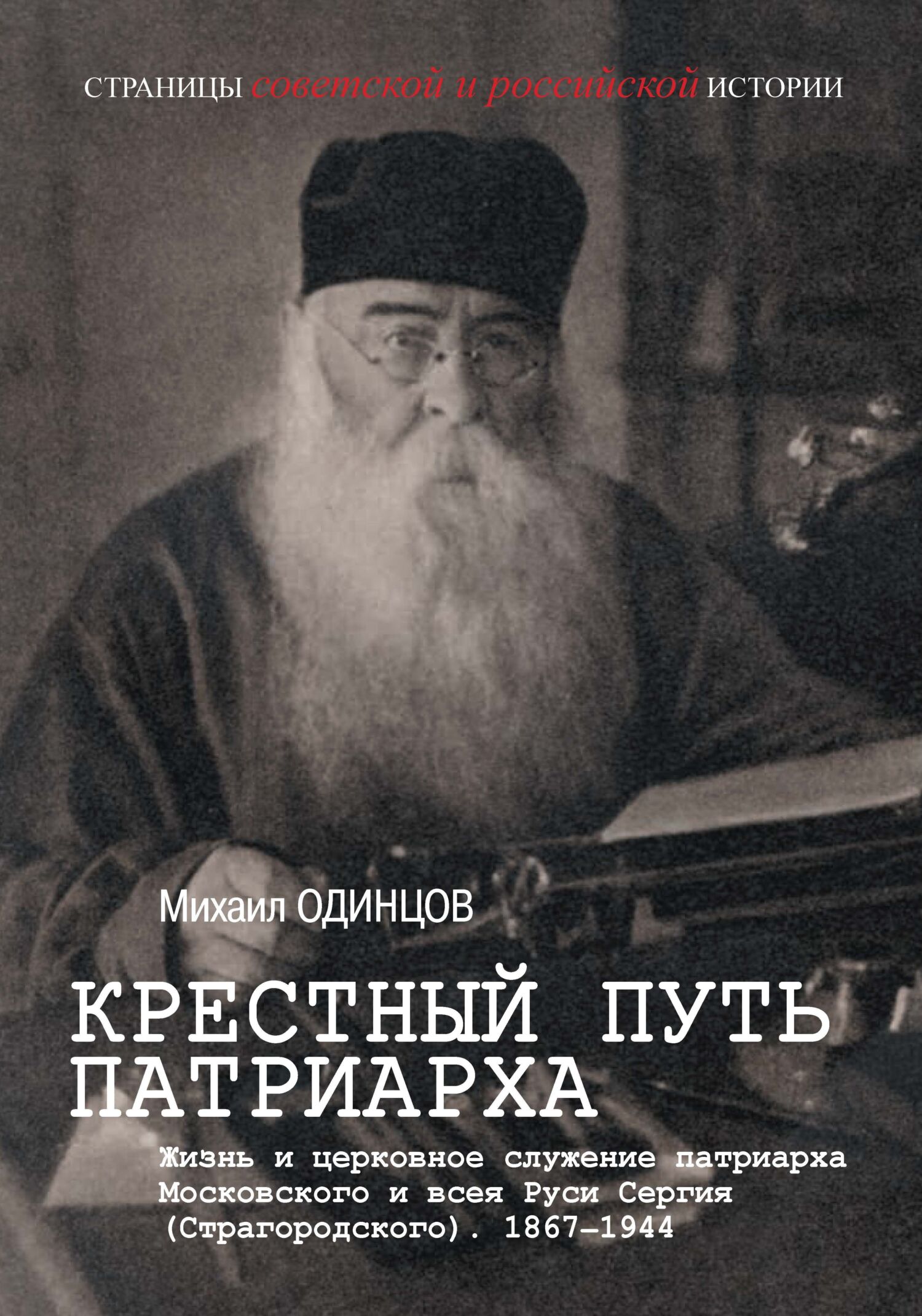

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов Страница 22

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 32

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского, 1867-1944), избранного на патриарший престол на Архиерейском соборе Русской православной церкви 8 сентября 1943 г. В общей истории Церкви он стал двенадцатым патриархом и вторым после восстановления патриаршества на Поместном соборе 1917/1918 г.

Повествуя о жизни патриарха, автор опирается на многочисленные документальные материалы федеральных, региональных и ведомственных архивов; научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв., периодические издания; письма, дневники и воспоминания современников. Авторский текст дополняют наиболее важные документы эпохи и разнообразный иллюстративный материал. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре научно-популярного историко-документального повествования, в том числе используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется отечественной историей.

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

Правда, в правительственном лагере и в среде православной иерархии было немало и тех, кто отрицал необходимость расширения религиозных свобод, всячески стремился приостановить ход вероисповедных реформ. Одним из них был обер-прокурор Святейшего синода К. П. Победоносцев. В своих воспоминаниях Витте писал: «Когда приступили к вопросам о веротерпимости, то К. П. Победоносцев, придя раз в заседание и увидев, что митрополит Антоний выражает некоторые мнения, идущие вразрез с идеей о полицейско-православной церкви, которую он, Победоносцев, двадцать пять лет культивировал в качестве обер-прокурора Святейшего синода, совсем перестал ходить в Комитет и начал посылать своего товарища Саблера»[59].

Свою позицию обер-прокурор выразил в записке «Соображения статс-секретаря Победоносцева по вопросам о желательных преобразованиях в постановке у нас Православной церкви». Вступая в полемику с Витте и митрополитом Антонием, он отверг все выдвигавшиеся ими предложения о реформах на том основании, что их реализация повлечет за собой не «обновление», а разрушение союза церкви и государства, что равноценно гибели и для первой, и для второго[60].

Записки Антония, Витте и Победоносцева предполагалось специально обсудить на одном из заседаний Комитета министров, чтобы окончательно утвердить программу вероисповедных реформ. Но накануне дня заседания Победоносцев сообщил Витте, что император повелел изъять из ведения Комитета министров вопрос о церковной реформе и передать его для рассмотрения в Синод. Демарш Победоносцева, подкрепленный его паническими письмами Николаю II, сделал свое дело: фактически органы власти устранялись от возможности влиять на ход предполагаемых реформ, которые теперь оставались исключительно прерогативой обер-прокурора. Но и всемогущему обер-прокурору вскоре пришлось испытать разочарование. Неожиданно для него Синод в марте 1905 г. в специальной записке на имя царя испрашивал разрешения на проведение Поместного собора для избрания патриарха и решения назревших внутрицерковных проблем. По подсказке Победоносцева Николай отклонил предложение о Соборе до «благоприятного времени».

В конфиденциальном письме обер-прокурора в Синод излагались причины, по которым было принято решение о несвоевременности Собора:

«Намеченное определением Святейшего Синода от 18–22 марта сего года в самых общих чертах переустройство всего церковного управления, сложившегося в двухвековой период Синодального управления, представляет великую реформу, объемлющую духовную жизнь всей страны и возбуждает множество самых серьезных и важных вопросов, требующих предварительной обширной разработки, которая может быть совершена только при содействии людей глубокой осведомленности с историей Церкви вообще и существующим положением нашего церковного управления и притом стоящих на высоте разумения церковных и государственных интересов в их взаимодействии. Самое созвание поместного Собора нуждается в точном определении, на основании канонических постановлений в церковной практики, его состава, в установлении порядка рассмотрения и разрешения дел Собором и организации при нем временного руководственного и подготовительного органа работ. Участие на Соборе представителей клира и мирян, если бы таковое признано было необходимым, вызывает чрезвычайно трудный и сложный вопрос о выработке такого порядка для избрания представителей, который при применении его не вызвал бы неудовольствия, неудобств и затруднений»[61].

Как бы то ни было, борьба в правительственном лагере и среди православной иерархии вокруг вероисповедных реформ хотя и затрудняла процесс выработки указа о веротерпимости, но остановить его не могла. 17 апреля 1905 г., в день православной Пасхи, указ публикуется в «Правительственном вестнике».

Письмо митрополита Антония (Вадковского) епископу Псковскому

Арсению (Стадницкому) с изложением программы действий Православной церкви в связи с публикацией императорского указа

«Об укреплении начал веротерпимости» от 17 апреля 1905

4 июня 1905

[ГА РФ. Ф. Р-550. Оп. 1. Д. 28. Л. 1–2 об.]

Для своего времени это был огромный шаг вперед в развитии российского «религиозного законодательства». Впервые признавался юридически возможным и ненаказуемым переход из православия в другую христианскую веру; облегчалось положение «раскольников»: старообрядцам разрешалось строить церкви и молельни, открывать школы. Католикам и мусульманам облегчались условия строительства и ремонта культовых зданий. Провозглашалась свобода богослужений и преподавания в духовных школах на родном для верующих языке и т. д. По характеристике С. Ю. Витте, указ «представляет собой такие акты, которые можно временно не исполнять, можно проклинать, но которые уничтожить никто не может. Они как бы выгравированы в сердце и умах громадного большинства населения, составляющего великую Россию»[62].

Манифест Николая II от 17 октября 1905 г., опубликованный в газете «Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства»

18 октября 1905

[Из открытых источников]

Еще одной уступкой реформаторским силам со стороны царского двора стала отставка многолетнего обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева, с именем которого ассоциировалась несвобода церкви, «цепями прикованной к самодержавию». Отставка произошла 19 октября 1905 г., в день, когда император, спасая самодержавие, подписал подготовленный Витте манифест «Об усовершенствовании государственного порядка», которым предполагалось «усмирить» революцию и «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов».

А. Д. Оболенский, князь, обер-прокурор Святейшего синода в 1905–1906

[Из открытых источников]

Победоносцева сменил князь А. Д. Оболенский – представитель известного дворянского рода, прошедший бюрократическую школу на различных высоких постах в должностях управляющего Дворянским и Крестьянским поземельными банками, товарища министров внутренних дел и финансов. Он был весьма близким Витте человеком и положительно относился к идее быстрейшего созыва церковного Собора.

В стенах Петербургской академии также активно обсуждались вопросы свободы совести. Были те, кто ожидал от объявления веротерпимости «пользы и полезности» для Русской церкви, а также те, кто видел в этом одни лишь новые «неприятности» для церковно-православной деятельности. Дабы переубедить одних и ободрить других, Сергий в день празднования основания Академии, 17 февраля 1905 г., выступил с речью по поводу предстоящего объявления указа о веротерпимости. Он отмечал, что время «столетий мирного пребывания за крепкой стеной государственной охраны» завершается и в новых условиях «на поле духовной брани» каждому из членов церкви, а тем более в священном сане, придется «кровью из собственной груди» защищать и насаждать веру в сердцах и душах верующих, вдохновлять на борьбу с «соблазнами ложного знания»[63].

Церкви в период Первой русской революции пришлось столкнуться и с новым для себя явлением: массовыми требованиями

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.