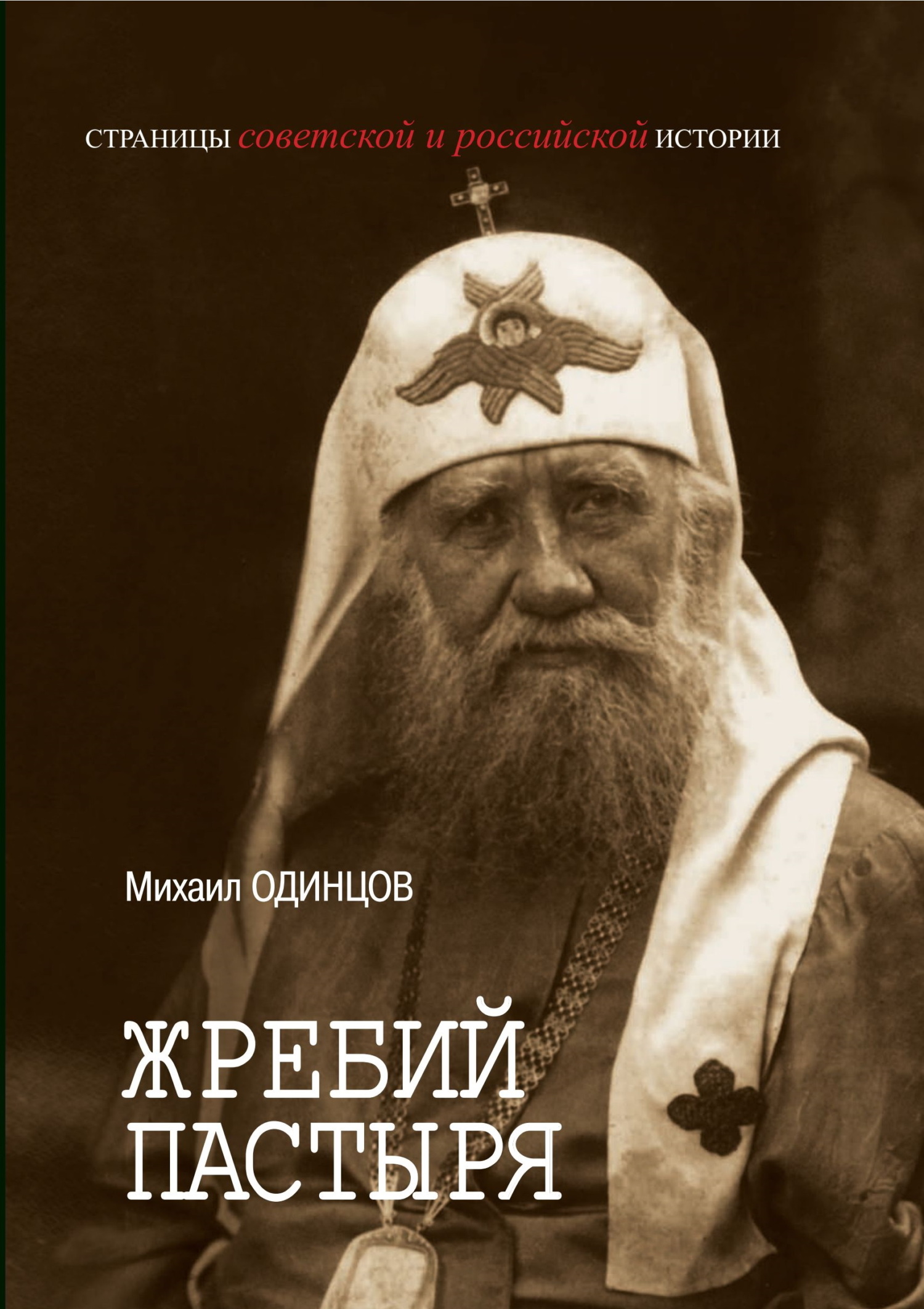

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов Страница 21

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 28

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:20

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея России Тихона (Беллавина, 1865-1925), избранного в ноябре 1917 г. на Поместном соборе Российской православной церкви.

Автор привлекает многочисленные архивные опубликованные и неопубликованные источники, а также исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв. Сохраняя научный подход и опору на документы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре историко-документального повествования, используя в том числе метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга рассчитана на всех, кто интересуется историей Отечества.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Жребий Пастыря. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Тихона (Белавина). 1865–1925 - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

В Толгский монастырь (в 8 верстах) собираюсь ездить на Пасхе. В семинарии был только с визитом. Семинаристы не отличаются особою воспитанностью, и в этом отношении им далеко до холмских; а, может быть, нынче и времена такие. Русскому союзу буду освящать хоругвь[77].

Богоявленская церковь. Ярославль. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

Остаток древней Кремлевской стены. Ярославль. Начало XX в.

Открытка. [Из архива автора]

* * *

Весь 1907 г. был посвящен знакомству с обширной и старейшей российской епархией. К концу года, как выражался Тихон, он «приобвык» к новой епархии. Нашел время, чтобы побывать во втором своем кафедральном городе – Ростове Великом, посетив все его храмы и монастыри. По опыту американского служения и на Ярославской земле он установил порядок, согласно которому дважды в год совершал объезды своей огромной епархии. Владыка заботился о благоустройстве епархии: «пробил» викариатство в Ростове, постоянно поддерживал строительство городских и сельских, воинских и больничных храмов, регулярно посещал монастыри, государственные и духовные школы, кадетские корпуса, благотворительные учреждения, воинские подразделения, фабрики и заводы. А потому вечно в разъездах и везде неопустительно служил, служил и служил…

Не оставались вне его внимания различные епархиальные церковные юбилеи, среди которых особо заметными были – 200-летие со дня кончины святителя Ростовского Димитрия (1909) и 300-летие обретения Нерукотворного образа Всемилостивого Спаса и избавления жителей Ярославля от моровой язвы (1913).

По возможности выезжал архиепископ на церковные празднования в иные епархии: плавал на пароходе две недели от Ярославля до Самары, а оттуда в Задонск к «патрону своему святителю Тихону» (1907); по случаю прославления Анны Кашинской (Тверь, 1909); на 100-летие Санкт-Петербургской духовной академии (1909); на 200-летие Санкт-Петербургской синодальной типографии (1911). Выпал на его долю и прием в Ярославле царственных особ – великого князя Константина Константиновича с супругой и детьми (1908), великого князя Дмитрия Константиновича (1909), а также обер-прокурора Святейшего синода В.К. Саблера (1912)[78].

В 1909–1911 гг. архиепископ Тихон вызывался к участию в работе зимней сессии Святейшего синода; исполнял, пусть и не всегда важные и заметные, поручения Синода. Это, безусловно, способствовало накоплению опыта архиерейского служения, общения с обер-прокурорами Святейшего синода (С.М. Лукьянов, В.К. Саблер) и авторитетными иерархами. С этого времени все чаще архиепископа Тихона приглашают участвовать в архиерейских хиротониях, что расширяло круг его знакомых среди архиереев.

300-летие дома романовых

На 1913 г. пришлась круглая дата российской истории -300-летие Дома Романовых. Грандиозная программа юбилейных торжеств включала в себя множество светских и церковных мероприятий не только в обеих российских столицах, но во множестве исторических российских центров, так или иначе связанных с историей Дома Романовых. День начала празднеств – 21 февраля – был объявлен нерабочим по всей России. В восемь часов утра в Петропавловской крепости раздался двадцать один пушечный выстрел, извещая о начале торжеств.

В Казанский собор столицы специальным крестным ходом доставили особо чтимую российскую святыню – икону Почаевской Божией Матери, которая была установлена на солее возле иконы Спасителя. Под возглавлением митрополита Санкт-Петербургского Владимира (Богоявленского) в присутствии императора, его семьи, членов императорского дома и иностранных царствующих домов, многочисленных российских и иностранных гостей, при участии глав и представителей Антиохийской и Сербской церквей совершена была литургия и благодарственный молебен. После окончания богослужения, отбытия царской семьи и высокопоставленных особ в собор был допущен народ, устремившийся к Почаевской иконе, дабы успеть ей поклониться до момента ее возвращения в Митрофаньевское синодальное подворье.

Торжества продолжились в Зимнем дворце, где император Николай II принимал поздравления. От имени Святейшего синода поздравлял императора первенствующий член Святейшего синода митрополит Владимир (Богоявленский), преподнеся ему большую икону Знамения Божией Матери XVII в. в старинном басменном окладе, украшенную жемчугом и шитую шелком. Вечером в центре и на окраинах состоялся фейерверк.

Ипатьевский монастырь. Кострома. Начало XX в.

Открытка. [Их архива автора]

Государственному празднику сопутствовали церковные торжества: закладка и открытие новых храмов, часовен, монастырей, канонизация святых. Не обойдено было наградами и новыми назначениями высшее духовенство. В связи с празднованием 300-летия Дома Романовых в России находился патриарх Антиохийский и всего Востока Григорий IV (Хаддад), который должен был принимать участие в канонизации патриарха Московского и всея Руси священномученика Ермогена (Гермогена)[79].

Судя по всему, проведением юбилейных мероприятий преследовалось несколько целей: демонстрация мощи и твердости Дома Романовых и вместе с тем Российской империи, а также народной любви к своему государю.

Центральным событием всего празднества стало путешествие царской семьи по Волге с визитом в Кострому, в Ипатьевский монастырь – колыбель династии Романовых. Ярославль являлся одним из пунктов этого грандиозного путешествия, и уже с 1912 г. город готовился к встрече императора. В ярославских торжествах была своя изюминка – 21 февраля был открыт новый железнодорожный мост через Волгу. Молебен и освящение возглавил архиепископ Тихон. По провозглашении многолетия всему Царствующему Дому, строителям и всем трудившимся над возведением моста Тихон окропил мост святой водой, а ярославский губернатор граф Д.Н. Татищев перерезал символическую ленточку и объявил мост открытым. После этого подали поезд с пассажирскими вагонами, и все участники торжества отправились через мост к станции Ярославль-город. Один из священников находился на паровозе, в епитрахили, со святым крестом в руках. Высунувшись из окна, он кропил святой водой новые сооружения, а стоявший по бокам на насыпи народ при виде идущего состава снимал шапки и крестился.

…21 мая 1913 г. с раннего утра горожане и приезжие потянулись к волжской пристани, куда должен был причалить царский корабль. Счастливчики сжимали в руках пригласительные билеты и располагались в непосредственной близости от причала и потому могли беспрепятственно наблюдать за событиями встречи императора. Прошло немного времени и вот из-за речного поворота показались сторожевые суда, а за ними пароход «Межень», на палубе которого располагалась царская семья. Вскоре государь со свитой и министрами сошел на берег, принял рапорт губернатора. Раздались первые радостные крики «Ура!» Перед государем прошел церемониальным маршем почетный караул. Краткое приветствие сказал городской голова и преподнес традиционный хлеб-соль.

По всему дальнейшему пути следования императора, от пристани до Успенского собора, располагались, с одной стороны, ряд из учащихся различных учебных заведений города, а с другой – ряд из солдат местного гарнизона. За рядами оставалось немного места для публики. К кафедральному собору крестными ходами были

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.