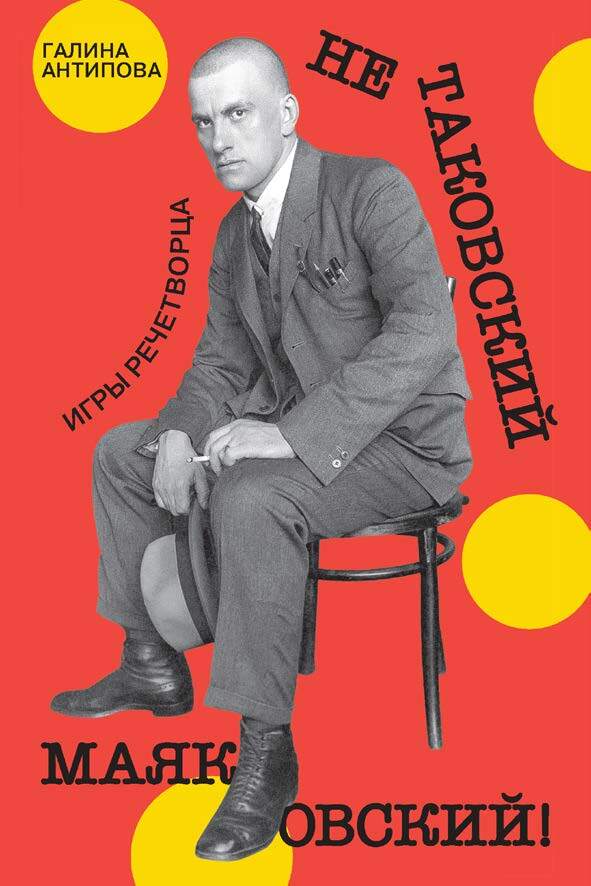

Не таковский Маяковский! Игры речетворца - Галина Александровна Антипова Страница 2

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Галина Александровна Антипова

- Страниц: 8

- Добавлено: 2025-09-03 11:04:43

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Не таковский Маяковский! Игры речетворца - Галина Александровна Антипова краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Не таковский Маяковский! Игры речетворца - Галина Александровна Антипова» бесплатно полную версию:Игра была основой всего, что делал Маяковский, – он «разом играл во всё… играл жизнью» (по выражению Б.Л. Пастернака). Это проявлялось и в знаменитой любви поэта к азартным играм (как общеизвестным, так и выдуманным им самим), и в смене образов-масок, которые надевал его лирический герой. Но самой важной игрой для Маяковского была игра со словом, отразившаяся в многочисленных экспромтах, дарственных надписях, ответах на вопросы публики во время выступлений, зафиксированных в записных книжках поэта, а также в дневниках и воспоминаниях его современников. Как известно, экспромт находится на пересечении сфер литературного быта и профессиональной литературы.

Эта особенность позволяет жанру быть творческой лабораторией поэта, в которой писатель пробует несвойственные ему темы. Экспромты и дарственные надписи Маяковского в этой книге представлены как самостоятельный вид его творчества, выражающий стихию игры, свободное проявление творческого духа не только в созданных им произведениях искусства, но и в самой жизни. Важнейшей частью книги являются «графические экспромты» Маяковского, в том числе из его записных книжек: автошаржи, зооморфные автопортреты и подписи к ним. В книгу также вошли брошюра Маяковского «Как делать стихи» и его избранные стихотворения о поэзии. Издание подготовлено к 130-летию со дня рождения поэта.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Не таковский Маяковский! Игры речетворца - Галина Александровна Антипова читать онлайн бесплатно

Пётр Незнамов

И. Е. Репин и К. И. Чуковский. Шарж. 1915

Вообще-то начинал Маяковский с рисунков. Его рука так же, как и голова, постоянно была готова выдать экспромт. Еще студентом художественного училища, ухаживая за Верой Шехтель, Маяковский постоянно рисовал жирафов, под которыми подразумевал самого себя. Сохранилось таких набросков, к сожалению, немного. Все рисунки делались по какому-нибудь поводу, но мы этих поводов не знаем. Только про один Вера Федоровна потом вспоминала: «У Маяковского болели зубы – рисовался „рвач“ (так он звал зубных врачей), дергающий жирафу зуб».

И. Е. Репин. Шарж. 1915

За разговором Маяковский набрасывал портреты собеседников на чем придется – хоть на ресторанных салфетках. Маяковский был хорошим портретистом, но не писал портретов маслом, требующих многих сеансов: все его портреты – экспромты, иногда обычные, иногда шаржированные. Великий художник Илья Ефимович Репин мог превратиться в чертика, а мог выглядеть добрым дедушкой (на фотографиях он таким не получался).

Но игра в рисование не стала для Маяковского важным делом. «Окна РОСТА», рекламные плакаты – всем этим он занимался с охотой, это тоже было нужно для переделки мира, но лишь в малой степени являлось игрой. С другой стороны, рисовальные экспромты тоже продолжались. Почти при каждом письме или записке к Лиле Брик поэт изображал себя в виде стилизованного щенка (Щена). Рисунок выражал чувства Маяковского в этот момент. Лиля Юрьевна потом издала их со своими комментариями отдельной книжкой. Наконец, для Татьяны Яковлевой Маяковский в честь своей старой клички рисовал волов. Создавались быстрые игровые рисунки и по другим поводам, но на фоне игры и работы словесной все это отошло на второй план. К тому же рисовать можно не всегда: нужно, по крайней мере, что-то рисующее и хоть какая-то бумага.

Живопись требует постоянного физического труда, методичной работы – красок, холста и массы затраченных часов, недель, лет… Ко всему этому Маяковский не был склонен.

Давид Бурлюк

Зато непрерывно, неустанно и в любой обстановке Маяковский мог играть в слова. Когда такой игрой занимается поэт, это называют «творческой лабораторией». Маяковский в этой лаборатории, по собственным его словам, добывал радий из «тысяч тонн словесной руды». Радий действительно требует очень тонкой – лабораторной – очистки.

Процесс и правила игры

Действительность, лежащая перед поэтом, – язык. И его, значит, тоже следует переделать, прежде чем уже переделанный ставить на службу строительству нового мира. Переделка начинается с игры. Игра приводит к стихам.

На рубеже XIX и XX веков поэты начали освобождать энергию звуков внутри слова – открытие, которое, без всякого преувеличения, было сродни одновременному открытию атомной энергии. В России Маяковский был тем самым человеком, через которого осуществлялось это общее движение. Не столько Эйнштейну, сколько Резерфорду или Нильсу Бору должен был бы он отправить телеграмму о единомыслии.

Маяковский носился в то время с проектом послать Эйнштейну приветственное радио – науке будущего от искусства будущего.

Роман Якобсон

Вообще игры со звуковым составом слова известны издревле. За несколько лет до появления русского футуризма лингвист Фердинанд де Соссюр (возможно, не без влияния авангардной французской поэзии) открыл в индийских ведах прием анаграммы: имя бога не называется, но через весь текст проводятся входящие в него согласные. В середине XVIII века буквально тот же прием применял Ломоносов:

…Взгляните с высоты святыя,

Коль светло в наши дни Россия

Петровой дщерью процвела.

«Коль светло» точно (даже с учетом мягкости) повторяет состав согласных имени «Петровой дщери» – Елисаветы, а это еще подкрепляется близко звучащими «святыя», «высоты», «процвела».

Не кто иной, как Осип Брик, написал основополагающую для своего времени статью «Звуковые повторы», где показал, что такие повторы – основа всякой поэзии. Потом его наблюдения развивал Роман Якобсон. Но с некоторого момента сознательные игры со словом стали считаться чем-то несерьезным, позволительным только в юмористической поэзии. В России это произошло приблизительно с пушкинского времени. Правда, у самого Пушкина, если поискать, найдется все, но искать придется долго.

Новый поворот начали в 1870-е годы французы. Поль Верлен провозгласил: «Прежде всего – музыка», и это далеко не только благозвучие (хотя и здесь с Верленом мало кто сравнится), но и проникновение в смысл, создаваемый звучанием: так из обычного «il pleut» («идет дождь») оказалось возможно получить «il pleure» («идет плач»). Стефан Малларме принялся расшатывать французский синтаксис – самый крепкий в Европе. Эти первые достижения вдохновили поэтов по всему миру. Оказалось, что звучание слова ведет его к смыслу. В России дальше и сознательнее всех по этому пути прошли футуристы.

Да.

Это он,

вот эта сова —

не тронул

великого

тлен.

Приподнял шляпу:

«Comment ça va,

cher camarade Verlaine?»

«Верлен и Сезанн» (1924)

Футуризм провозгласил культ «слова как такового» и даже «буквы как таковой». Утвердил пользование «разрубленными словами, полусловами и их причудливыми хитрыми сочетаниями (заумный язык)». Объявил, что в стихах Алексея Кручёных «Дыр, бул, щыл, убещур…» «более русского национального, чем во всей поэзии Пушкина».

Чтоб писалось туго и читалось туго неудобнее смазанных сапог или грузовика в гостиной (множество узлов, связок и петель и заплат, занозистая поверхность, сильно шероховатая. В поэзии Д. Бурлюк, В. Маяковский, Н. Бурлюк, Б. Лившиц, в живописи Бурлюк и К. Малевич).

Не безголосая, томная, сливочная тянучка поэзии (пасианс)… (пастила…), а грозное баячь.

Алексей Кручёных, Велимир Хлебников

Маяковский был не самым радикальным из своих товарищей, «разрубленные слова» не любил, заумью не пользовался. Зато он неутомимо создавал новые слова (Корней Чуковский справедливо видел здесь аналогии с языком детей «от двух до пяти»), а кроме того, раскрывал новые возможности слова. Ярче всего это проявлялось в рифмах. Верлен в том же стихотворении, где сказано про музыку, взывал: «О, если б в бунте против правил / Ты рифмам совести прибавил!» В XX веке европейские поэты почти отказались от рифмы, оставив ее только для песен и детских стишков. Маяковский, напротив, разнуздал рифму полностью. Именно в рифмующих словах у него проявляется внутренняя

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.