Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов Страница 19

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Михаил Иванович Одинцов

- Страниц: 32

- Добавлено: 2025-09-05 10:02:19

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов краткое содержание

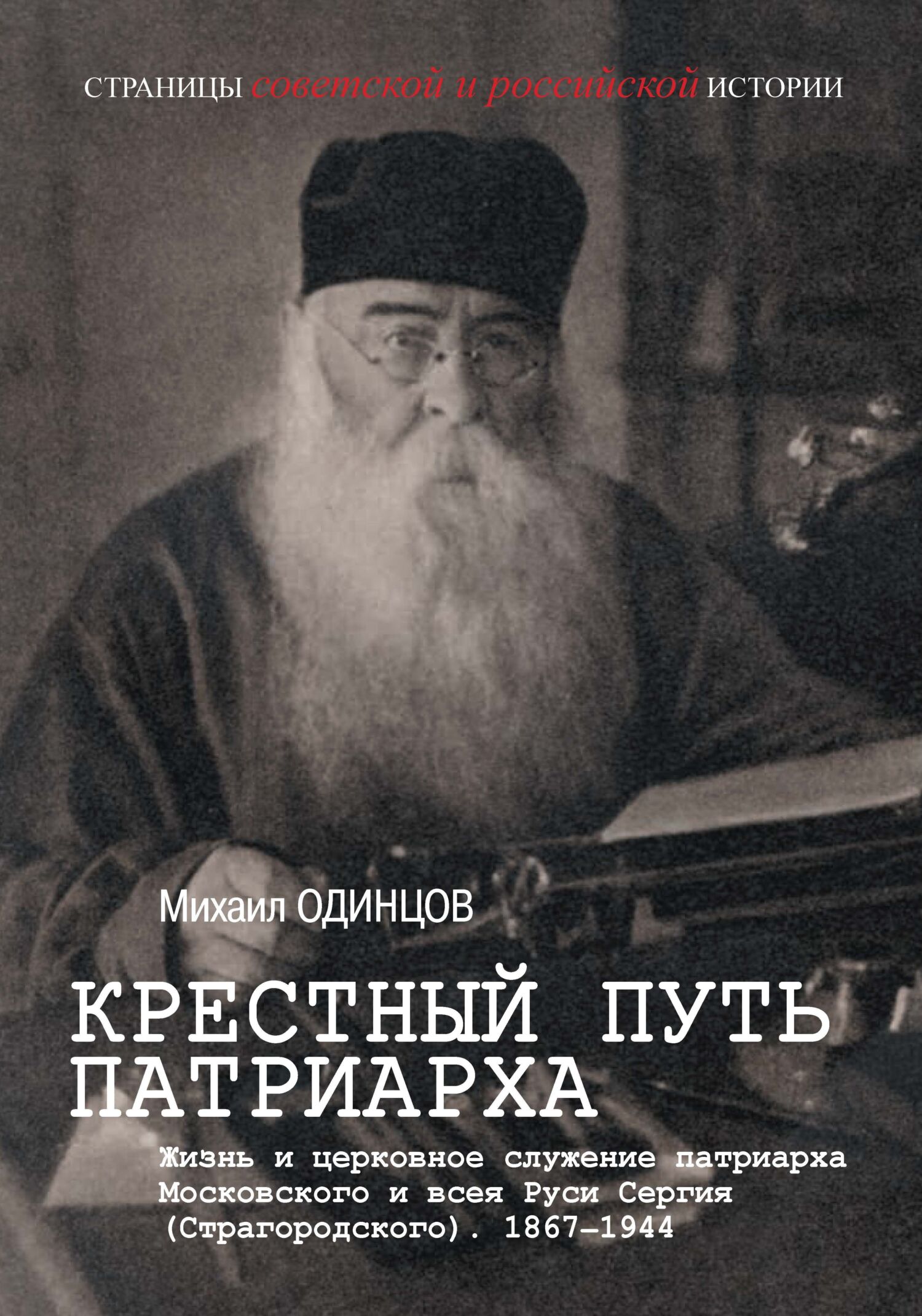

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов» бесплатно полную версию:В книге представлена биография патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского, 1867-1944), избранного на патриарший престол на Архиерейском соборе Русской православной церкви 8 сентября 1943 г. В общей истории Церкви он стал двенадцатым патриархом и вторым после восстановления патриаршества на Поместном соборе 1917/1918 г.

Повествуя о жизни патриарха, автор опирается на многочисленные документальные материалы федеральных, региональных и ведомственных архивов; научные и церковные исследования по истории Православной церкви XIX-XX вв., периодические издания; письма, дневники и воспоминания современников. Авторский текст дополняют наиболее важные документы эпохи и разнообразный иллюстративный материал. Сохраняя научный подход и опору на объективные документальные материалы, автор излагает биографию патриарха доступным языком, в жанре научно-популярного историко-документального повествования, в том числе используя метод исторической реконструкции отдельных обстоятельств жизни и деятельности патриарха.

Книга будет интересна и полезна всем, кто интересуется отечественной историей.

Крестный путь патриарха. Жизнь и церковное служение патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского) - Михаил Иванович Одинцов читать онлайн бесплатно

Это выступление послужило толчком к публичному обсуждению проблем свободы совести в российском обществе: одни резко протестовали, другие видели в нем рациональное зерно и приветствовали его. Сказалось оно и на позиции церкви, осознавшей необходимость налаживания отношений с образованным обществом. В ноябре 1901 г. группа столичного духовенства и профессоров Санкт-Петербургской академии с разрешения и при поддержке митрополита Санкт-Петербургского Антония и обер-прокурора К. П. Победоносцева и под предводительством ректора Санкт-Петербургской духовной академии епископа Сергия организовала религиозно-философские собеседования.

Санкт-Петербург. Министерство народного просвещения

Открытка

Начало XX в.

[Из открытых источников]

Первое заседание состоялось 29 ноября 1901 г. в Санкт-Петербурге, в помещении Географического общества на Фонтанке, располагавшегося тогда в здании Министерства просвещения. Узкий, похожий на коридор зал был забит до отказа. За столом президиума, по правую сторону, расположились люди в рясах и клобуках. Участники со стороны церкви были не вполне однородны по своему умонастроению: здесь присутствовали строгий аскет архимандрит Феофан (Быстров), маститый протопресвитер И. Янышев, но и «церковные бунтари» – епископ Антонин (Грановский) и архимандрит Михаил (Семенов). Много было и студентов Академии.

По левую сторону сидели светские, преимущественно молодые люди, бывшие властителями дум тогдашнего общества: утонченный декадентский поэт Николай Минский, прославленный писатель Дм. Мережковский, экстравагантный философ-публицист В. Розанов, представители театральной богемы С. Дягилев, А. Бенуа и своеобразные мыслители, говорившие тогда о «неохристианстве», – С. Булгаков и Н. Бердяев, а также ставшие таковыми в будущем А. Карташев, П. Флоренский. В зале – студенты и профессора, писатели и художники, журналисты и музыканты, просто любопытствующая публика.

Перед председателем Сергием Страгородским стояла сложная задача: проводить свою ясную и четкую линию и не дать себя запутать в хаосе противоречивых мнений, страстных, эмоциональных выкриков, иногда переходивших в резкие взаимные обвинения и даже в личные оскорбления.

В зале атмосфера приподнятости. К ней примешивается чувство удивления и радости, что не маячит возле трибуны фигура пристава, имевшего прежде единоличное право прерывать по своему усмотрению ораторов и прекращать публичные собрания, чувство сопричастности к важному и неординарному событию.

Сергий сразу же, во вступительном слове, определил следующим образом предназначение встреч и отношение к ним со стороны церкви:

«…Я являюсь сюда с физиономией весьма определенной, являюсь служителем церкви и отнюдь не намерен ни скрывать, ни изменять этого своего качества. Напротив, самое искреннее мое желание быть здесь не по рясе, а на самом деле служителем Церкви, верным выразителем ее исповедания. Я бы счел себя поступившим против совести, если бы, хотя немного, уклонился от этого из-за какого-нибудь угодничества или из ложно рассчитанного стремления к миру… Настоящего, серьезного, действительно прочного единства мы достигнем только в том случае, если выскажемся друг перед другом, чтобы каждый видел, с кем он имеет дело, что он может принять и что не может»[45].

Среди первых был доклад В. А. Тернавцева, в котором раскрывался смысл попытки начала диалога Церкви и общества: устранение «глухого распада между церковью и интеллигенцией», ибо именно это и дает шансы России преодолеть внутренний кризис, переживаемый страной, и способствовать «возрождению России», которое только и может мыслиться, и осуществиться как возрождение религиозное.

Позиция интеллигенции в отношении общественных мнений о сущности и формах свободы совести обозначилась в докладе князя С. М. Волконского. Он заявил: «Введение начала государственности в Церковь противно смыслу Церкви: принципы государства – обособление, принцип Церкви – объединение. Насилие и принуждение в делах веры противны духу христианства. Церковь, в лоно которой можно войти, но выйти из состава которой воспрещается, атрофирует свою внутреннюю органическую силу. Обязательность исповедания господствующей религии влияет расслабляюще на общественную совесть. Свобода совести нужна для оздоровления совести на всех общественных ступенях»[46].

На трех заседаниях (7, 8 и 9-м) Религиозно-философского собрания с энтузиазмом обсуждался вопрос о свободе совести. Острота полемики побуждала и преосвященного Сергия выражать свое отношение на прямо поставленные вопросы – признает ли христианство свободу совести, нуждается ли Церковь в поддержке государства, должно ли состояться отделение церкви от государства – столь же откровенно. По его мнению, если Христос допускал свободу совести, то и его Церковь, считая себя наследницей Заветов Христа, не видит необходимости и какого-либо смысла во всевозможных средствах принуждения в духовной сфере. Но Сергий отмечал и то, что закон о свободе совести на практике может иметь и некоторые отрицательные последствия. Слабые, неокрепшие в вере души будут доступны для нападения со всех сторон, и многие из них могут соблазниться. Отвечая на вопрос, нуждается ли Церковь в поддержке государства, Сергий вослед за митрополитом Московским Филаретом (Дроздовым) подчеркивал, что Церковь молится за государство не ради поддержки с его стороны, не из соображений своей пользы, а делает это во имя долга как призванная молиться за благосостояние земного мира. Именно поэтому, добавлял он, с Церкви должно быть снято бремя всякой националистической и подобной миссии, так как это все вопросы исключительно государственные, а государство должно отказаться от «употребления» Церкви в качестве «орудия в свою пользу».

Вообще-то из всех духовных участников собрания епископ Сергий занимал самую радикальную позицию, признавая принципиально свободу совести, необходимость отделения церкви от государства в том смысле, что церкви предоставляется возможность самостоятельного развития.

По окончании последнего (11-го) заседания перед летними каникулами участники собрания в специальном обращении к председателю так оценили его роль:

«Члены-учредители религиозно-философских собраний не могут не обратиться к председателю своему, епископу Сергию, с чувством горячей благодарности. Дух пастыря почил на пастве и определил счастливый и совершенно неожиданный успех собраний. На них собирались с сомнением и не знали: возможно ли и нужно ли будет собираться после двух-трех встреч духовенства и общества. Ничего не ждалось, кроме недоумений, раздражения, непонимания… Но добрый дух пастыря все сотворил, и уже после второго собрания вся литературная часть собрания решила, что дело установилось, что оно крепко… Создалось

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.