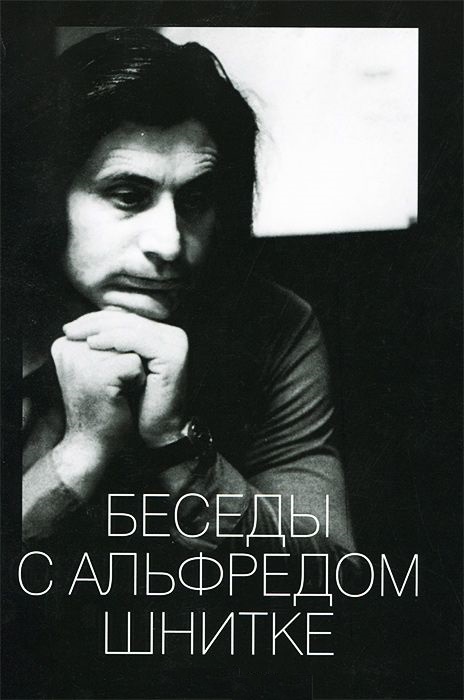

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин Страница 19

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Александр Васильевич Ивашкин

- Страниц: 93

- Добавлено: 2025-09-05 08:02:04

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин» бесплатно полную версию:Основной материал книги составляет запись бесед с известным композитором, которые вел А. В. Ивашкин на протяжении 1985–1992 годов. Темы этих бесед чрезвычайно разнообразны — от личных воспоминаний, переживаний — до широких философских обобщений, метких наблюдений об окружающем мире. Сквозной линией бесед является музыка — суждения Шнитке о своем творчестве, отзывы о музыке классиков и современников. В книге представлены некоторые выступления и заметки самого Шнитке, а также высказывания и интервью о нем. Издание содержит обширный справочный аппарат: полный каталог сочинений, включающий дискографию, а также список статей и интервью Шнитке. Все материалы, кроме отмеченных ссылками на предыдущие издания, публикуются впервые. Для музыкантов-профессионалов и широкого круга читателей.

Беседы с Альфредом Шнитке - Александр Васильевич Ивашкин читать онлайн бесплатно

— Но это все же — финалы, запланированные как финалы. А бывают просто “развалы”, как у тебя часто.

А.Ш. Это другое дело. Я сейчас имею в виду такой финал, который должен все объяснить. Такого финала больше не бывает. В то время как в Девятой и уж во всяком случае в Пятой симфонии Бетховена он — абсолютно подлинный. В Девятой есть некий идеологический пережим. А в Пятой — в этот марш веришь абсолютно, почему-то. А дальше уже никому не веришь. Позитивный финал перестает существовать.

В моих сочинениях всё часто уходит в многоточие или просто прекращается, кончаясь без финала. Это, собственно говоря, пошло с Малера и Чайковского. Вот заключительное Adagio Шестой симфонии Чайковского — когда это стало, чтобы Adagio было в конце? Никогда раньше этого не было. Переставленный финал у Чайковского, а потом — медленные концы симфоний Малера. Ведь у Брукнера все финалы — как положено, кроме неоконченной Девятой, где он не успел его сочинить.

Из интервью — В. Холопова: Дух дышит, где хочет//Наше наследие. — 1990. — № 3. — С. 46

Ликующее существовало и у Баха, и у Моцарта, еще продолжало существовать у Бетховена, пусть в умирающем виде — у Шуберта. К сожалению, позже, в творчестве других гениальных композиторов, не по их личной вине, а по условиям времени, оно приобрело ущербный вид. Какое-то удушающее счастье — в Лоэнгрине Вагнера. В этом смысле композитор остался чище, честнее в Тристане, с его идеей любви-смерти. Гениален конец Кольца нибелунга — вагнеровской оперной тетралогии, то есть развязка ее заключительной четвертой оперы — Гибель богов, но там совсем не баховское ощущение счастья. И когда музыка Вагнера использовалась официозно, государственно — это не было случайностью. Подобное можно видеть у Чайковского.

Удивительно здесь сходство таких диаметрально противоположных натур, разных по своей сути, по условиям жизни — оба они принадлежали одной; эпохе и были ей подчинены. Думаю, что дилемму ликующего и трагического решало время, а не люди, потому что всякое время оказывается в чем-то сильнее людей.

То же происходило и дальше, приближаясь уже к нам. Экстатическое ощущение счастья было у Скрябина, но ощущение это — душное, чрезмерное, как бы счастье, демонстрируемое путем сознательного отворачивания от несчастья. Оно не было окончательным решением дилеммы, находилось с антиподом не в том соотношении, что в музыке от Баха до Моцарта. А у Шостаковича этого счастья не было вовсе. Я уже не говорю о тех, кто мужественно не давал развития трагическим эмоциям, как, например, Стравинский. Они не достигали света и не стремились его экстатически демонстрировать, оставались честными, чувствуя некий предел, поставленный для них временем. И это при том, что Шостакович находился в очень тяжелых

наших условиях, а Стравинский имел те, где, казалось бы, можно все. Объективные обстоятельства диктовали запретную черту.

25 июля 1989 г.

— Я думаю, что Брукнер вообще мало думал о человеке, скорее — о космологии, В отличие от Малера, который был обращен к земным, даже не всегда возвышенным человеческим. проблемам, музыка Брукнера как бы выражает добро в стерильном виде. Зла там нет.

А.Ш. Брукнер — это замечательный такой мамонт. Из наших времен, но вообще-то из средневековья. Он — церковный деревенский музыкант. Или монастырский, который благодаря наивности таким и остался. Его называли “полубог — полудурак”.

— Но это производит очень сильное “объективное” впечатление и настраивает на определенный лад, в котором я, кстати, нахожу много общего с тем, что делает Владимир Мартынов…

А.Ш. И Арво Пярт, и Валентин Сильвестров.

— Простота твоей музыки обманчива, потому что под простыми созвучиями, “между нотами” лежит нечто иное — как в Эпилоге Пер Гюнта. То, что можно было бы назвать “четвертым измерением”. Многие, однако, не отличают обычной простоты — от простоты символической.

А.Ш. Может быть, это мой недостаток, идущий от того, что я слишком долго занимался кино. А может быть, это было еще до киномузыки, потому что такие мнения высказывались и до того, как я начал работать в кино. Может быть, это в моей природе. Не знаю. А может, этого и нет вовсе. Может быть, это лишь иллюзия, которую я в себе вскормил, воздействовал на исполнителей, они от меня эту иллюзию восприняли и играют с нею. И это иллюзорно присутствует в музыке, a кто-то со свежим отношением немедленно все это изобличит, я не исключаю такого поворота. Я хочу попытаться утешиться примером Малера, который имел в виду нечто литературное в своей музыке. Мы уже не обращаемся к литературному, оно как бы лежит в самой музыке. Для нас вся эта литературная часть ушла на какой-то иной план. Я просто надеюсь — и в этом смысле я с тобой согласен, — что внемузыкальная часть, помогавшая кoмy-тo, пoтoм начинает восприниматься совсем иначе. Все реальные мотивировки уходят на второй план.

Кстати, есть масса вещей, которых я не могу логически понять и объяснить — у позднего Бетховена! А вместе с тем они интересуют меня — чисто музыкально — больше, чем его ранние произведения. Как явления “литературщины”, они вроде бы опасны, но с другой стороны несут в себе потенцию к внерациональному толкованию.

Новая эпоха — всегда комментарий к старой, а следующая — комментарий к комментарию, то есть как бы уже что-то новое. Плохо, когда искусство имеет дело со “вторичным” материалом, “комментарием”, когда оно зависит от какого-то образца. Это признак болезни. В идеале то, что создается культурой, должно впечатлять и существовать само по себе.

Отказавшись от сериализма, я не отказывался от идеи структурной упорядоченности, я просто пытаюсь подчинить ее ощущению. Вся точная техника, все “запрятанное” в музыку — монограммы, символы, пропорции, намеки, аллюзии — все равно воспринимается. Сочинение, лишенное такой подводной части., не может произвести устойчивого и длительного впечатления.

Поэтому я все время колеблюсь между двумя методами работы. Структурно упорядоченные сочинения, где есть канон и догма, — Четвертая симфония. Третье concerto grosso — чередуются с сочинениями, где канон почти отсутствует, — Четвертый скрипичный концерт. Альтовый концерт, Второе concerto grosso.

— Но эти сочинения — второй группы — производят более яркое впечатление.

А.Ш. Я понимаю, конечно! Но если я пишу сочинения одного типа, это быстро приедается, получается какая-то ложь. Я

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.