Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская Страница 17

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Софья Станиславовна Пилявская

- Страниц: 23

- Добавлено: 2025-08-28 05:05:00

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская краткое содержание

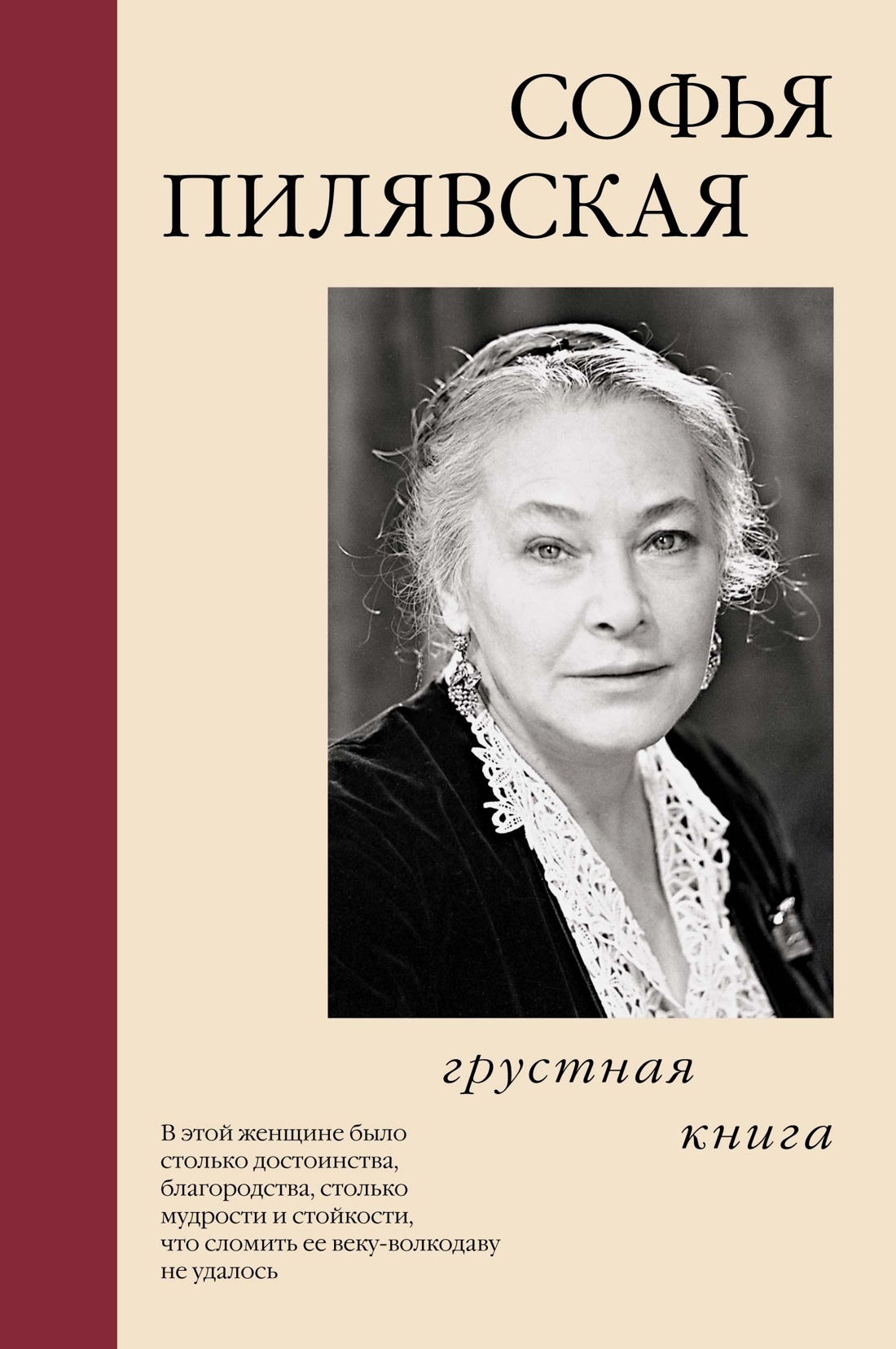

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская» бесплатно полную версию:«Что видишь, то и пиши, а что не видишь – писать не следует». Софья Станиславовна Пилявская не случайно выбрала эти слова из «Театрального романа» Михаила Булгакова эпиграфом для своей «Грустной книги». Почему грустной? Потому что другой она быть и не могла: Пилявская родилась в 1911-м и дожила до 2000-го. В ее судьбу вместился весь страшный XX век, который ее не щадил, бил наотмашь: арест отца в 1937-м, война, потеря близких. Но в этой женщине было столько достоинства, благородства, столько мудрости и стойкости, что сломить ее веку-волкодаву не удалось.

Пилявская действительно писала только о том, что видела. А видела она многое и многих. Елена Сергеевна Булгакова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Иван Михайлович Москвин и многие другие предстанут перед вами живыми людьми. Пилявская расскажет, как Москвин спас труппу театра, оказавшуюся в Минске накануне оккупации, как мхатовцы выкрали из вагона с зеками репрессированного Николая Эрдмана, как она по просьбе Книппер-Чеховой стирала смертную рубаху Антона Павловича, как после ареста ее отца Станиславский не дал уволить ее из театра, где она прослужила до конца жизни, сыграв множество ролей.

Это книга грустная, но не безысходная. Потому что она о людях, у которых было творчество, а значит, они знали, для чего живут.

Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская читать онлайн бесплатно

Вокруг Иверской часовни, где горели неугасимые лампады и множество свечей, кроме молящихся была толпа продающих, меняющих и покупающих всякую мелочь – словом, «толкучка».

На Никитской, угол Кисловки, где в то время еще действовал Никитский монастырь, была нэповская булочная-кондитерская. По воскресеньям мама давала брату драгоценный червонец (эти червонцы старались не менять, так как курс их не был твердым), и мы с братом шли за красивой и вкусной большой плюшкой, стараясь не смотреть на другие кондитерские чудеса.

На Арбатской площади, на месте нынешнего круглого метро и дальше, вглубь, до церкви Бориса и Глеба, тянулся Арбатский рынок. Там было все – роскошное, свежее, красивое, но, конечно, недоступное. На этом рынке нэпманы часто стояли целыми семьями, а по вечерам кутили под цыганское пение в саду «Эрмитаж», в ресторанах. И еще они «уважали» оперетту.

Тверская вся была в частных магазинах – «что угодно для души»: великолепная обувь от «Братьев Зелениных», шляпы, ткани всех видов, цветы, всяческая галантерея, розовые шелковые чулки – мечта всех тогдашних девиц, французская парфюмерия…

Так вот в этом двадцать втором году был анонсирован по высоким ценам благотворительный концерт с участием Шаляпина, Неждановой, Собинова, Петрова, Гельцер, Смольцова и других знаменитостей того времени.

Начинаться концерт должен был с выступления сводного детского хора, для которого из многих школ отобрали по десять детей. Мы с Таней Богданович оказались счастливыми – нас взяли: меня на второй голос, а Таню – на первый. Руководил хором и учил нас петь дивные старинные русские песни хормейстер Крынкин. В ту пору эта фамилия была очень известна. Отец Крынкина держал на Воробьевых горах знаменитый до революции ресторан, говорили, что ресторан был знаменит и старинными русскими песнями.

Наш хормейстер был очень строг, мы его боялись до ужаса; дирижировал он на спевках своей толстой тростью – суковатой палкой. Помню, как он бесчисленное количество раз заставлял нас повторять конец песни «От ворот поворот виден по снегу» и добился-таки нужного звучания. Песня кончалась как бы единым тихим вздохом. И еще мы пели «Плывет лебедушка» и «Поздно вечером сидела, все лучинушка горела».

Нам было приказано, как угодно, но быть в белых платьях и таких же туфлях. Уж не помню, из чего мама смастерила мне этот концертный туалет.

На генеральной репетиции Крынкин все еще дирижировал тростью. На концерте он потряс нас фраком и дирижерской палочкой.

Мы с Таней упросили ее отца, который тоже был участником концерта, разрешить нам остаться за органом, где все было слышно и даже чуть видно в щелку.

Особенно запомнился мне Шаляпин. Он и сейчас как живой стоит перед глазами. Что делалось в зале, когда его объявили! Он пел «Элегию» Массне, «Гренадеров» и на бис – «Дубинушку». Провожали его стоя, бесконечными криками «бис» и сокрушительным громом аплодисментов.

Мне выпало счастье слушать великого Шаляпина дважды: второй раз (и сознательно – первый) был и последним в том же году Шаляпин уехал за границу. Мне, уже взрослой, рассказывала Маргарита Георгиевна Гукова, что перед тем, как покинуть Россию, Федор Иванович собрал у себя на прощальный ужин узкий круг друзей. Супруги Богдановичи тоже были там. И вот, сидя за столом, Шаляпин чуть слышно запел «Глядя на луч пурпурного заката…» У Маргариты Георгиевны, прикрывшей глаза рукой, градом катились слезы. «Я не видела сидящих за столом, – говорила она, – но, наверное, плакали все».

…К тринадцати годам я уже целиком была во власти театра. За два года (конечно, в ущерб школьным наукам) мы с Таней много раз бывали в Большом театре, пересмотрели много спектаклей 1-й и 2-й студий МХАТа, особенно почему-то 1-й, а некоторые спектакли – по несколько раз.

Спектакли 1-й студии, то есть МХАТа 2-го, в те годы давали в небольшом театре на Триумфальной площади. Потом, когда МХАТ 2-й переехал на Театральную площадь в здание нынешнего Детского театра, на Триумфальной играл Театр Сатиры, а после него, уже в шестидесятых годах, – «Современник». Когда расширяли площадь, это здание снесли. Мне его жаль – столько связано с ним волнующих, радостных воспоминаний, столько пролито слез и столько смеха было, тоже до слез.

В двадцатых годах МХАТ 2-й и звезды его труппы: М. Чехов, Берсенев, Дикий, Гиацинтова, Корнакова, Бирман, Дейкун, Соловьева, Успенская, Дурасова, Чебан, Жилинский, Готовцев, Попов, Сухачева, Хмара, Азарин, Волков, Пыжова – пользовались очень большим успехом.

Для меня воспоминания об этом театре связаны прежде всего с именем Михаила Чехова. Я помню его очень хорошо, до сих пор звучит в моих ушах его голос.

«Сверчок на печи» Диккенса. Михаил Чехов в роли игрушечника Калеба – страдающий отец, оберегающий свою дочь от страшной действительности. «Потоп» Бергера, где Чехов то противный и злой, то открыто распахнутый к добру. «Петербург» Андрея Белого. Чехов в роли дряхлого сановника Аблеухова, с невероятными ушами и напряженно испуганным взглядом совершенно круглых глаз. Хорошо помню его присказки: «Знаешь-те ли вы?» и «Почему у барышень пятки розовые?» А как он слушал механизм в бомбе: «Тикает!»

Хорошо помню Чехова в «Гамлете» – он был даже красивым! Как смотрел он в сцене «Мышеловка» на короля (его играл Чебан)! А в «Двенадцатой ночи» Шекспира он меня совершенно сразил в роли Мальволио, его выход с торжественным лицом, в желтых подвязках. Очень понравилась в этом спектакле и Софья Владимировна Гиацинтова – хрустально звонкая, озорная и заразительно веселая.

«Эрик XIV» Стриндберга был для меня тогда слишком сложным спектаклем, но жуткая фигура Чехова – Эрика врезалась в память.

Несколько раз смотрели мы с Таней спектакль «Любовь – книга золотая» Ал. Толстого. В нем мы любовались необыкновенной артисткой Корнаковой: красота, женственность, талант, актерское обаяние, голос.

А как Корнакова играла в «Закате» Бабеля! Замечательно играла там и Серафима Бирман. Сейчас помню, как она говорила: «Мама, куда вы подевали мое зеленое платье?»

Когда создавалась 1-я студия, впоследствии МХАТ 2-й, помимо Константина Сергеевича Станиславского, руководителем и наставником был Леопольд Антонович Сулержицкий – личность огромного человеческого и творческого таланта, «мудрый ребенок», по определению Льва Толстого. Наверное, тот факт, что Сулержицкий так рано ушел из жизни, не мог не сказаться на творческом развитии этого коллектива. Возможно, были допущены какие-то ошибки – не мне об этом судить, произошел раскол труппы (если бы не уехал Чехов!). В 1936 году театр закрыли, и это взволновало и огорчило очень многих.

Во 2-й студии, которая в 1924 году целиком

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.