Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Софья Станиславовна Пилявская

- Страниц: 23

- Добавлено: 2025-08-28 05:05:00

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская краткое содержание

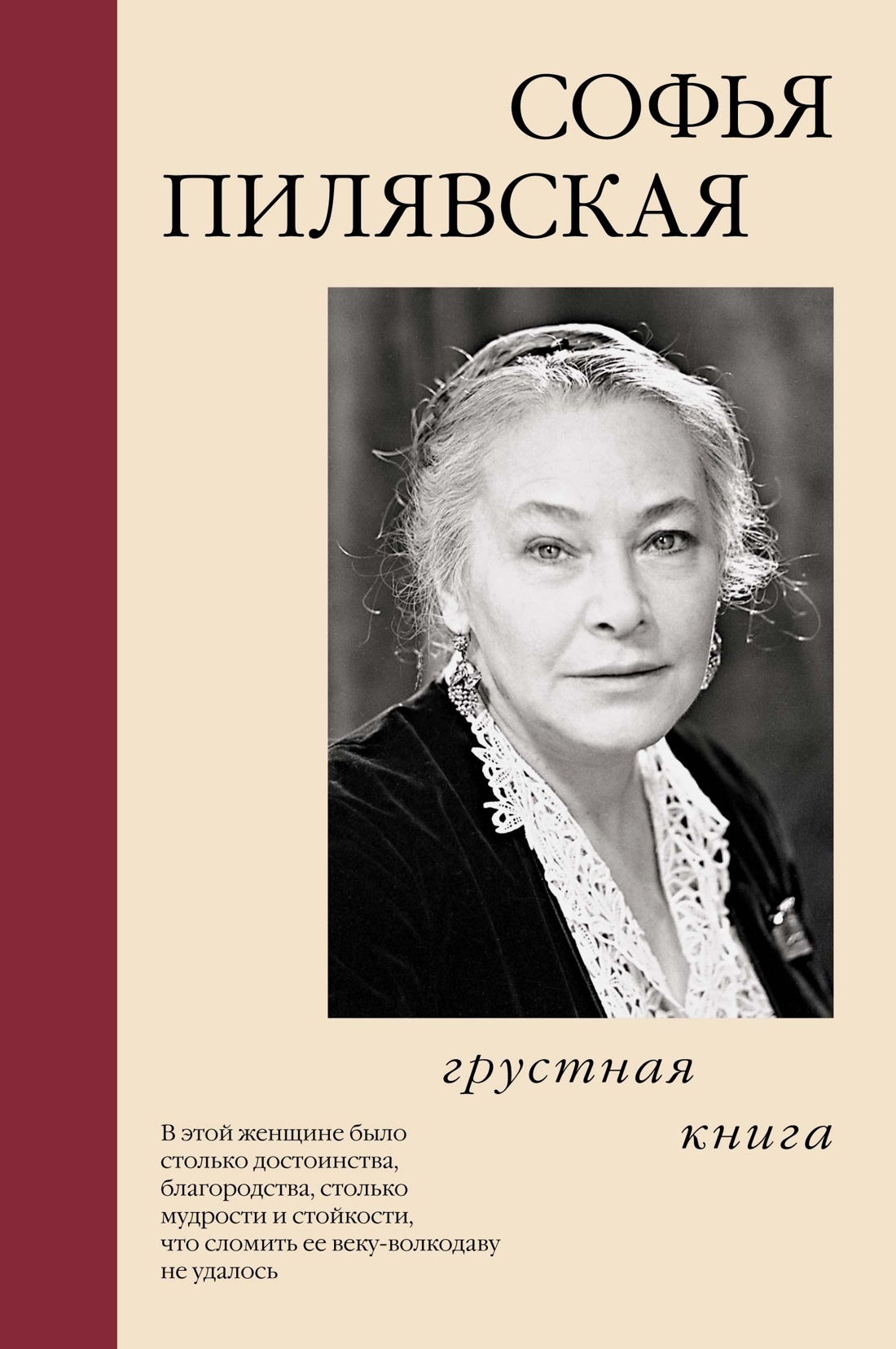

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская» бесплатно полную версию:«Что видишь, то и пиши, а что не видишь – писать не следует». Софья Станиславовна Пилявская не случайно выбрала эти слова из «Театрального романа» Михаила Булгакова эпиграфом для своей «Грустной книги». Почему грустной? Потому что другой она быть и не могла: Пилявская родилась в 1911-м и дожила до 2000-го. В ее судьбу вместился весь страшный XX век, который ее не щадил, бил наотмашь: арест отца в 1937-м, война, потеря близких. Но в этой женщине было столько достоинства, благородства, столько мудрости и стойкости, что сломить ее веку-волкодаву не удалось.

Пилявская действительно писала только о том, что видела. А видела она многое и многих. Елена Сергеевна Булгакова, Ольга Леонардовна Книппер-Чехова, Иван Михайлович Москвин и многие другие предстанут перед вами живыми людьми. Пилявская расскажет, как Москвин спас труппу театра, оказавшуюся в Минске накануне оккупации, как мхатовцы выкрали из вагона с зеками репрессированного Николая Эрдмана, как она по просьбе Книппер-Чеховой стирала смертную рубаху Антона Павловича, как после ареста ее отца Станиславский не дал уволить ее из театра, где она прослужила до конца жизни, сыграв множество ролей.

Это книга грустная, но не безысходная. Потому что она о людях, у которых было творчество, а значит, они знали, для чего живут.

Грустная книга - Софья Станиславовна Пилявская читать онлайн бесплатно

Было решено, что в то утро, когда мама поведет меня для зачисления, я «не проснусь». И вот настал этот час. Меня стали будить. Чего только со мной не делали! Поднимали на ноги, складывали вместе со мной эту папину «раскладушку», сталкивали на пол, брызгали водой – я «спала». Мама в страхе вскрикивала: «Децко мое!» Так продолжалось дня три. Я «спала» намертво. Когда мама уходила на работу, а брат в школу, я «оживала». На вопросы отвечала: «Не помню».

И только когда было решено обратиться к врачу, я заявила в открытую, что не уйду из моей школы. Бедной моей маме пришлось с этим смириться, и все пошло по-старому.

К тому времени я побывала не только в Большом театре, но и в Художественном на «Синей птице». В этом спектакле мне больше всего понравились сцена «Неродившиеся души» (потом она была купирована) и музыка. Мы с Таней все напевали эту полечку. А что это был за театр – Художественный, – меня тогда совсем не волновало.

Однажды у наших хозяев с утра началось волнение. Ждали кого-то очень важного, о чем-то спорили, суетились. Таня мне сказала: «Придет самый-самый главный в Художественном театре, как Шаляпин в Большом». Маргарита Георгиевна и Александр Владимирович даже поспорили. Он говорил, что надо устроить обед, а она, из-за отсутствия продуктов, – чай. Примирились на печенье из пшена и еще на чем-то к чаю.

Около трех часов хозяева уже были в передней. Мы с Таней притаились за портьерой на двери коридора, ведущей в переднюю.

И вот звонок. Александр Владимирович открывает входную дверь, жена рядом, и из-за их спин возникает фигура гиганта в шубе, шапка в левой руке, и где-то очень высоко надо мной – серебряная голова и сияющее улыбкой прекрасное лицо. С гостя снимают шубу. Он склоняется к руке Маргариты Георгиевны, мы слышим его голос: «Я, наверное, помешал вашему обеду?» И испуганный ответ хозяйки: «Нет, нет, мы уже… Прошу к чаю!» Еще какое-то движение – и его уводят в столовую.

Мы выползаем из нашего укрытия и начинаем детально изучать шубу, шапку и огромные фетровые боты с отворотами. И тут я ставлю свою ногу в тряпочной самодельной туфле поперек этого бота… Так я впервые «соприкоснулась» с великим Станиславским.

Константин Сергеевич приходил приглашать Маргариту Георгиевну Гукову преподавать в Оперной студии, которая тогда создавалась по его инициативе.

Маргарита Георгиевна Гукова в начале XX века была приглашена в Большой театр с третьего курса Московской консерватории сразу на первые партии. По классу драмы ее педагогом был Л. Сулержицкий. О ней говорили как о лучшей Татьяне в «Евгении Онегине». В 1914 году Маргарита Георгиевна с мужем поехала в Германию на консультацию к знаменитому ларингологу, который случайно повредил ей связку в горле и приказал долго молчать, обещав, что голос не пострадает. В это время была объявлена война, уходил последний поезд в Россию, его брали с бою, и они чуть не остались. Она, бедная, кричала и навсегда погубила свой дивный голос.

Рассказывали, что Константин Сергеевич приглашал ее в Художественный театр – актрисой, но она отказалась, и вот теперь он пришел звать ее как педагога к себе в Студию, где с ним уже сотрудничали А. Вл. Богданович, А. В. Нежданова, немного позднее – Н. С. Голованов, Л. В. Собинов, Вс. Р. Петров, С. И. Мигай и директор Большого театра Е. К. Малиновская.

Это было началом реформы в оперном искусстве России.

Оперная студия находилась в доме № 6 по Леонтьевскому переулку (ул. Станиславского).

Как известно, Константину Сергеевичу был предоставлен советским правительством старинный особняк. В бельэтаже в нескольких комнатах жила семья Станиславских. Там располагались кабинет, спальня, столовая и две маленькие комнатки окнами в сад, занимаемые Марией Петровной Лилиной – женой К. С., замечательной артисткой Художественного театра. Остальные помещения бельэтажа занимала студия. В подвальном этаже – очень тесно – жили иногородние студийцы.

В парадные сени бельэтажа вела широкая деревянная лестница. Затем парадный зал, разделенный белыми мраморными колоннами, большая библиотека. Из парадных сеней две двери вели в жилые комнаты и на антресоли, в жилище старшей сестры Константина Сергеевича Зинаиды Сергеевны Соколовой – педагога Студии по классу драмы. Входная парадная дверь вела из сада, а в глубине сада была маленькая дверь на кухню, в хозяйственные помещения и к внутренней деревянной винтовой лестнице. По этой лестнице можно было попасть в маленькую комнату, где жили «на покое» две старые горничные. Где-то здесь же в одном из закоулков помещался и дядя Миша – дворник, истопник (дом отапливался голландскими печами), гардеробщик и почти секретарь.

Теперь в этом доме музей-квартира Станиславского. Подвальный этаж занимает экспозиция костюма из постановок Константина Сергеевича, а тогда каждый угол и даже площадки внутренних лестниц были обитаемы. С жильем в Москве было трудно: приходилось тесниться и студийцам, и семье Алексеевых-Станиславских.

Уму непостижимо, как Марии Петровне Лилиной удавалось всех расселить, а главное, накормить. С раннего утра все «спальные места» сворачивались, и с 11 утра начинались по строгому расписанию студийные занятия, продолжавшиеся с небольшими перерывами до поздней ночи.

Главными помощниками Константина Сергеевича были Зинаида Сергеевна Соколова и Владимир Сергеевич Алексеев – высокообразованный, великолепно знающий всю оперную классику, тонкий музыкант, он же преподавал пластическое движение и ритмику.

В квартире Богдановичей стали появляться молодые люди – студийцы. Разучивались партии. Первой зазвучала опера «Вертер», потом «Онегин». Уроки продолжались почти весь день. Я не могла понять, почему нужно было вначале «мычать», петь «а-а-а» и «у-у-у» и еще какие-то буквы, а не сразу дивные арии и дуэты. Только много времени спустя я поняла, как долго и трудно надо учиться, чтобы красиво и легко петь.

В городских школах занятия в те годы не всегда бывали регулярными. Мы часто были свободны и вместе с Таней ходили в Студию. Мне выпало счастье с моих десяти лет, с 1921 года, видеть, как репетирует Константин Сергеевич Станиславский, смотреть и слушать его. Упомянутый выше дядя Миша был в доме Станиславских одним из «главных» людей. Вот он-то и пускал нас в это святое место.

Тогда было как-то проще, на нас не обращали внимания, не гнали, лишь бы было тихо, а мы и дышали-то с опаской, чтобы не помешать. Подоконник первого окна от двери в Онегинский зал был нашим постоянным местом. Сколько волшебного, сказочного, волнующего видела я с этого подоконника!

Репетиции «Вертера» я помню очень смутно. Помню, что я завидовала девочке, которую выводили или даже выносили

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.