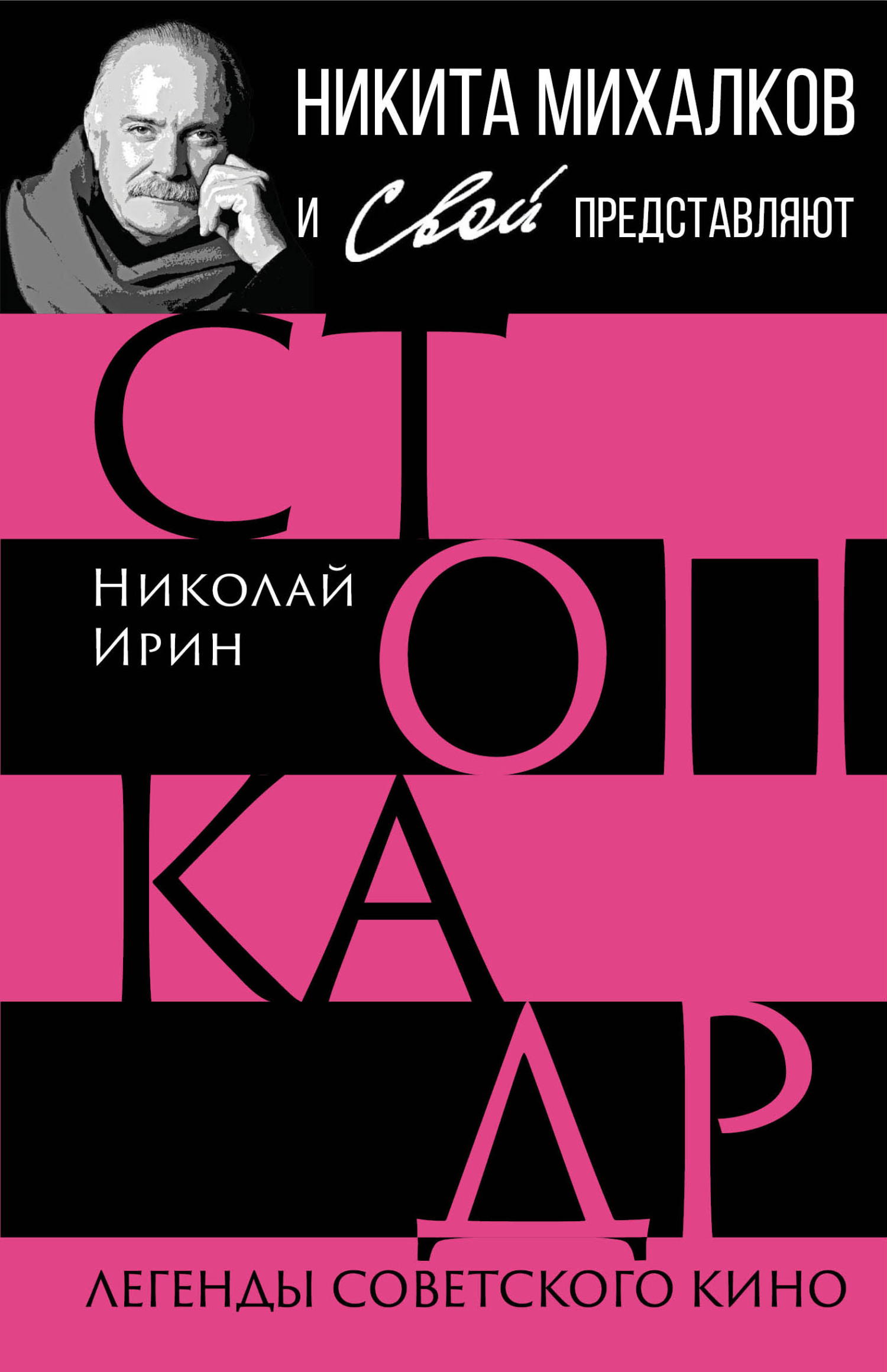

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин Страница 13

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Николай Ирин

- Страниц: 14

- Добавлено: 2025-09-01 23:03:01

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин» бесплатно полную версию:Великая история нашего кинематографа отражена не только в самобытном творчестве известнейших мастеров, но и в сложных перипетиях их судеб. О ключевых фактах биографий этих людей, а также о многообразии художественных методов, артистических приемов, уникальных черт, принесших русскому (советскому) киноискусству мировую славу, рассказывают эссе талантливого киноведа Николая Ирина, который за годы сотрудничества с журналом Никиты Михалкова «Свой» подготовил десятки материалов о кумирах прошлого, выдающихся профессионалах золотого века национальной киноиндустрии. Две статьи об актерах написаны кинокритиком, постоянным автором газеты «Культура» Алексеем Коленским.

Книга будет интересна всем, кому по душе советские фильмы, и может послужить прекрасным учебным пособием там, где готовят современных артистов театра и кино.

Стоп-кадр. Легенды советского кино - Николай Ирин читать онлайн бесплатно

Гундарева – сверхпрофессиональна. Превратила собственную судьбу с непременными драматическими обстоятельствами в этакий прииск для добычи драгоценного эмоционального опыта. «Когда очень хочется плакать, я говорю себе: Наталья Георгиевна, у вас завтра спектакль, так вот всё – на площадочку! Когда случаются какие-то катаклизмы в моей жизни, я тоже думаю о том, что мне эти испытания посылаются, чтобы я и это знала», – призналась актриса. Дескать, раз уж выбрала актерскую долю – не фальшивь, сверяйся с реальностью, а главное, не ной, обращай проблему в ее полную противоположность – в работе пригодится.

Между тем многие материалы, посвященные ушедшей от нас в 2005-м артистке, оказались сфокусированы на нюансах личной жизни. Зачем-то, наперекор методичным уверениям Натальи Георгиевны, рассказчики обоих полов и разных возрастов всплескивали руками, деланно сокрушались: и с мужчинами-то ей не везло, и отсутствие детей чудовищно тяготило. Откуда взялась подобная не то осведомленность, не то «прозорливость»?

Кажется, сама актриса пришла бы в ужас, если бы узнала, какой шлейф за ней – несгибаемой, волевой, целеустремленной – тянулся по воле непрошеных доброхотов еще при жизни. «Никогда не приходила на площадку в дурном настроении!» – удивлялись коллеги. А вот это вполне может означать, что травмы с проблемами, которые ей приписывали и приписывают по сей день, на горизонте ее восприятия выглядели далеко не самыми существенными. Давно ставший стереотипным посмертный плач «по несчастной Наталье» следовало бы сменить на куда более подходящий мотив, а лучше – на гимн в честь великолепной Натальи Георгиевны.

Она родилась в Москве, прожила здесь всю жизнь, но в кино, особенно на первых порах, частенько играла типичных обитательниц советской одноэтажной провинции. И всегда строила образ простушки так, что, идя навстречу рядовому зрителю и соответствуя ему внешне, давала персонажу огромные психологические возможности. Тем самым как бы сигналила зрительницам, а заодно их мужьям, детям, сослуживцам: скромная социальная роль не должна ограничивать присущие вам душевную широту, духовное наполнение, самооценку. Первая роль, принесшая исполнительнице всесоюзную известность, сразу же превратившая ее в звезду, в этом смысле особенно показательна. В «Сладкой женщине» (1976) выведена Анна Доброхотова, склонная мастерски приспосабливаться к любой ситуации. Эту деревенскую девчонку, некогда пристроившуюся в городе на кондитерскую фабрику, принято было костерить почем зря, объявлять эгоистичной потребительницей, не усвоившей вдобавок ценные жизненные уроки. Однако Гундарева расширяет исходный образ до размеров глобальных: не утаивая некоторой ограниченности, обрекающей героиню на примитивный гедонизм, актриса, похоже, полностью ее оправдывает. И попутно актуализирует параллельный сюжет: общий манифест второстепенных персонажей сводится к тому, чтобы отучить от безусловного любования жизнью, но Анна сопротивляется, не сдается. Злой Тихон уйму сил тратит на то, чтобы обратить ее в новую веру, приохотив к «страданию»: «Ты, Нюр, какая-то уж больно довольная». Вот именно – довольная. В финале оскорбленная и брошенная женщина плачет, но это, конечно, ненадолго. И даже если останется совсем одна, то свою «патологическую» радость, собственный, глубоко выстраданный житейский принцип ни за какие блага не продаст и не предаст.

В «Сладкой женщине» словно дается мистический намек на будущую ханжескую возню доброхотов, ратующих за то, чтобы в памяти потомков Гундарева оставалась вечно страдающей, тайно упивающейся этим тягостным чувством дамой. Хотя одной лишь актерской работы по реабилитации Анны достаточно, чтобы убедиться: манера «томиться и страдать» была Наталье Георгиевне совершенно чужда. Находить радость в житейских мелочах – будь то селедка, конфеты, элементарные бытовые удобства, сдержанная похвала начальницы с официальной трибуны или даже агрессивное внимание запавшего на ее формы случайного грузчика – не причуда настроения, а проверенное кредо.

Ее однокурсник по Щукинскому училищу Константин Райкин, составивший с Гундаревой блестящий лирико-комический дуэт в «Труффальдино…», отмечал: «От нее веяло огромной уверенностью в себе». Это врожденное? Не факт. В эпоху, когда девочка, а потом девушка взрослела, через целомудренно-робкую рекламу, журналы мод и черно-белые телевизионные вбросы утверждался стандарт красоты, который не сулил Наташе ничего хорошего. Со смехом, явно замешанным на былых эмоциях, она впоследствии рассказывала, как насмехался школьный учитель физкультуры: «Гундарева, отойди-ка от брусьев, ты их сломаешь!» Комментировала и свои девичьи комплексы – понимала, что таких в «актрисы не берут». Между тем актерство подступало и соблазняло со всех сторон.

На Таганке, где она ребенком училась грамоте, было несколько домов, заселенных артистами. Их дети занимались в той же школе, поэтому походы в столичные «очаги культуры» были для девочки делом обыкновенным, даже обязательным. Наташа занималась в Театре юных москвичей при Дворце пионеров на Ленинских горах. Из-за полноты она в основном играла взрослых. Исполнительницу выделяли не только за фактуру, но и за стихийный профессионализм. Оказавшийся в зале видный театральный критик прямо во время спектакля громко прокомментировал, пораженный качеством ее игры: «Да это же готовая актриса!»

Ушедший из семьи отец и безгранично любившая Наташу мать были инженерами. Девушке, по идее, тоже предстояло окончить инженерно-строительный институт и постепенно растратить свой бешеный темперамент в общении с чертежной доской. Однако в нужный момент возник на жизненном пути друг детства Виктор Павлов (с ним Гундарева познакомилась в том самом Дворце пионеров). Он-то и потребовал не предавать дар свыше, предложил забыть о кульмане и ватмане, не обращать внимания на свою роскошную, но как будто не вполне уместную на сцене-экране телесность и отправиться поступать в «Щуку». Наталья отважилась и прошла по конкурсу. В стандартной анкете набиравшего курс Юрия Катина-Ярцева навсегда остались пометки: «Гундарева: толстая, искренность есть, обаяние есть». А дальше зачеркнут исходный вариант одного из эпитетов: вместо «высокоодаренная» вписано «исключительно одаренная».

Уже на втором курсе она удостоилась особой оценки. Ректор и знаток театральных традиций Борис Захава, посмотревший отчетный спектакль с участием Гундаревой, обескураженно повторил вывод критика из Наташиного прошлого: «Ее больше нечему учить!»

По окончании института за нее боролись лучшие московские театры, а Гундарева, к удивлению многих, выбрала «Маяковку». Режиссер Андрей Гончаров слыл резким и жестким. «Он сумасшедший!» – примерно такими словами пытались сбить Гундареву с намеченной цели. Она же, будучи девушкой умной и в то же время непреклонной, отвечала коротко и внятно: «Люблю сумасшедших!» В Театре имени Маяковского уже через несколько лет Наталья станет примой, на которой будет держаться репертуар. Ее начнут боготворить как зрители, так и рафинированные критики.

«Как преданно, беззаветно она служила этому месту – театру», – восклицал спустя годы ее партнер по сцене Игорь Костолевский. Кинокарьера Натальи Георгиевны успешна, но парадоксальна:

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.