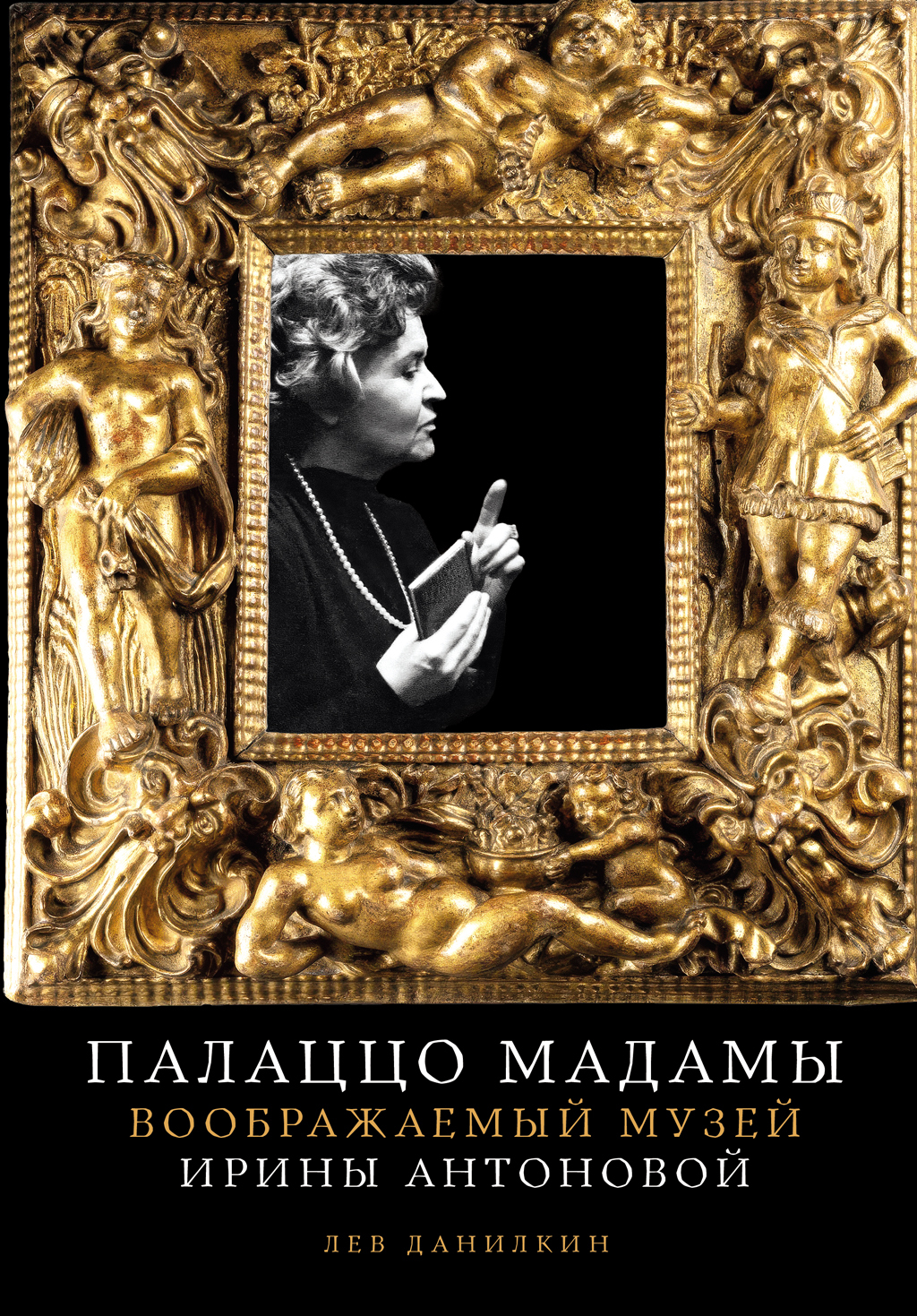

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин Страница 12

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Лев Александрович Данилкин

- Страниц: 38

- Добавлено: 2025-10-20 00:16:13

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин» бесплатно полную версию:Несгибаемая, как Жанна д’Арк, ледяная, как Снежная королева, неподкупная, как Робеспьер, Ирина Антонова (1922–2020) смоделировала Пушкинский по своему образу и подобию.

Эта книга — воображаемый музей: биография в арт-объектах, так или иначе связанных с главной героиней. Перебирая «сокровища Антоновой», вы узнаете множество историй о том, как эта неистовая женщина распорядилась своей жизнью, как изменила музейный и внемузейный мир — и как одержимость своими идеями превратила ее саму в произведение искусства и икону.

Палаццо Мадамы: Воображаемый музей Ирины Антоновой - Лев Александрович Данилкин читать онлайн бесплатно

Со 2 мая по 25 августа 1955 года Музей работал без выходных с 7:30 утра до 11 вечера. На «Дрезден» ломились десятками тысяч в день, всего его увидели миллион двести тысяч человек. В этот момент ИА впервые, видимо, столкнулась с феноменом массового интереса к своему Музею — и не к курьезным подаркам Сталину. Лето 1955 года позволило ей понять не только что такое выставка-блокбастер — но и как демонстрация высокого искусства из рода «досуговой активности» может превратиться в коллективном сознании в событие, с которым увязываются триумф и трагедия нации.

Вместе с Виппером и И. А. Кузнецовой ИА отвечала за верхние залы, где размещалась дрезденовская «Италия»: водила экскурсии, читала лекции, по три в день; намекая на то, что жизнь была в те времена не слишком богатая, она упоминает, что ей даже удалось за эти месяцы заработать на первый в семье холодильник.

А. Каменский — уже тогда выдающийся искусствовед — вспоминает, что «сопровождал экскурсоводческим лепетом эту экспозицию и ее сокровища»[80]. Вряд ли стоит преувеличивать и степень подготовленности на тот момент самой ИА — и едва ли публика ожидала от нее лекции о том, почему, собственно, Рембрандт с Саскией разыгрывают притчу о блудном сыне и что именно за письмо читает вермееровская девушка. Судя по написанному Губером, при участии Виппера, сценарию фильма[81] о Дрезденской, главным трюком просветителей — и экскурсоводов — было обнаруживать в обликах разного рода библейских и мифологических персонажей современных автору «простых людей»: «в обличье Андромеды Х изобразил простую крестьянку». Это «расколдовывание», «демистификация» — всюду находить реализм: ох ты, батюшки, и здесь! — был, конечно, не основным, как говорили злые языки, но широко распространенным приемом советского искусствоведения.

По письму А. Каменского[82] можно понять характер «ажиотажа вокруг экспозиции, билеты на которую распределяли через райисполкомы»: «Паломничество в Дрезден не ослабевает, в день музей посещает более 10 000 человек. На музейщиках уже лица нет, что будет к концу выставки, трудно себе представить. В залах — чистое метро, толпы, шум, духота несусветная, грязища, которую то и дело наносят. Но, конечно, все это искупается…

Разумеется, масса смешного. Многие люди впервые видят не только западную, но и вообще живопись, передать их восприятие невозможно. Обалдевшие смотрительницы несут ахинею»[83].

Л. Парфенов в своем парадном, к 100-летию Музея, фильме, формулируя идентичность Пушкинского, сделал упор на Щукине — Морозове и Пикассо, однако существует и альтернативная версия. Важнейший ключ к будущему музея — «Дрезден»: обладание, утрата и дальнейшая травма, которая определит характер и аппетиты ИА (а возможно, и того типа государства, которое отчасти обязано ей своей идеологией).

Она принимала «Дрезден», она была замужем за хранителем «Дрездена», она во многом построила на этой коллекции — здесь были несколько огромных картин Веронезе — свою научную карьеру (к ней, по сути, приехала тема будущей книги и, потенциально, диссертации), она участвовала в ученом совете, составлявшем план экспозиции 1955 года, она писала сопроводительные буклеты к выставке, она «передавала» вещи властям ГДР… Сам шок от присутствия при чуде и десятилетнее пребывание в зоне излучения вещей «мирового класса» превратили летом 1945-го вчерашнюю студентку в «Ирину Антонову»: будущую владычицу того Пушкинского, который вровень с первыми музейными институциями мира.

Ничего более грандиозного, чем «Дрезден», в Пушкинском не было; даже сейчас волосы на голове шевелятся: что такое был бы этот музей, если бы в нем прижились Мантенья, ван Эйк, Вермеер; особенно в комбинации с «основной» коллекцией. Все периоды «закрыты», полная история искусства; а как заиграли бы «свои» Пуссены и Рембрандты в компании с дрезденскими. А оранжевые танцовщицы Дега — с «пушкинскими» голубыми…

По существу, с таким активом, да еще под зонтиком такого искусствоведа, как Виппер, Пушкинский не слишком нуждался в какой-либо международной выставочной деятельности в принципе: можно было бы на десятилетия затвориться от окружающего мира и наслаждаться декамеронными пирами.

4 ноября все было кончено.

Все экспонаты[84] уже упаковали в ящики, и остался последний, № 100, для «Сикстинской Мадонны». Он оказался мал, поэтому пришлось его подпиливать; но даже и после этого картина не помещалась, и «все стояли и смотрели, и у многих текли слезы», и кто-то, запомнила Нора Элиасберг, сказал: «Она не хочет уезжать от нас».

Чем больше утекало времени с 4 ноября, чем отчетливее осознавались масштабы упущенных возможностей, чем яснее было, что этого фатального решения могло и не быть, тем сильнее терзали сотрудников демоны прошлого — и тем больше утрата «Дрездена» стала восприниматься как своего рода аналог Sacco di Roma — события, катастрофического не только для специалистов, но для всего общества в политическом смысле, вызвавшего духовный кризис и запустившего механизм посттравматического невроза. Внешне все осталось по-прежнему — отправили ящики и разошлись, но на самом деле в опустевших залах слышался плач, люди — ощутившие себя изгнанниками из клодлорреновского рая, иовами, у которых было все и которые, по какой-то божественной прихоти, оказались нищими и нагими, — царапали себе глаза, глядя на голые стены, — стены, которые и сейчас, кажется, кровоточат, оплакивая утрату сокровища; мир никогда уже не будет таким, как раньше.

Такого рода вопросы считается для официальных лиц не вполне приличным обсуждать в открытую, но those, скажем так, in the know сообщали автору, что было два момента, когда можно было легализовать — объявить своими и открыто выставить — дрезденские трофеи — «и никто бы не пикнул»: сразу же после войны, в 1945-м, и (если бы они остались в музее) в 1989-м, после официального согласия Горбачева на объединение Германии.

ИА, кажется, никогда не высказывалась открыто, что решение «вернуть» «Дрезден» было ошибкой и категорически ей не нравится. Она ограничивалась категоричными заявлениями о «спасении» галереи Красной армией, уклончивыми покачиваниями головой и мемуарами в лирическом ключе. Однако, во-первых, ИА десятилетиями требовала от немецких коллег выдавать Пушкинскому вещи на временные выставки, особенно на юбилеи Победы, а к концу жизни стала откровенно «сталкерить» Дрезденскую, всеми способами добиваясь коротких свиданий и не стесняясь напоминать о давнишней советской щедрости, благодаря которой формальные хозяева могут наслаждаться своими сокровищами — лишив такой возможности хозяев подлинных. Все это чем дальше, тем больше производило на директоров самой галереи — которые всегда поддерживали с ИА контакты, но, видимо, были наслышаны о ее неуместной Sehnsucht, — отталкивающее впечатление, и, кажется, они всё более предпочитали общаться с ней исключительно на формальных основаниях и с поджатыми губами. В Музее говорят, что в 2004 году ИА перешла все красные линии, чтобы раздобыть

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.