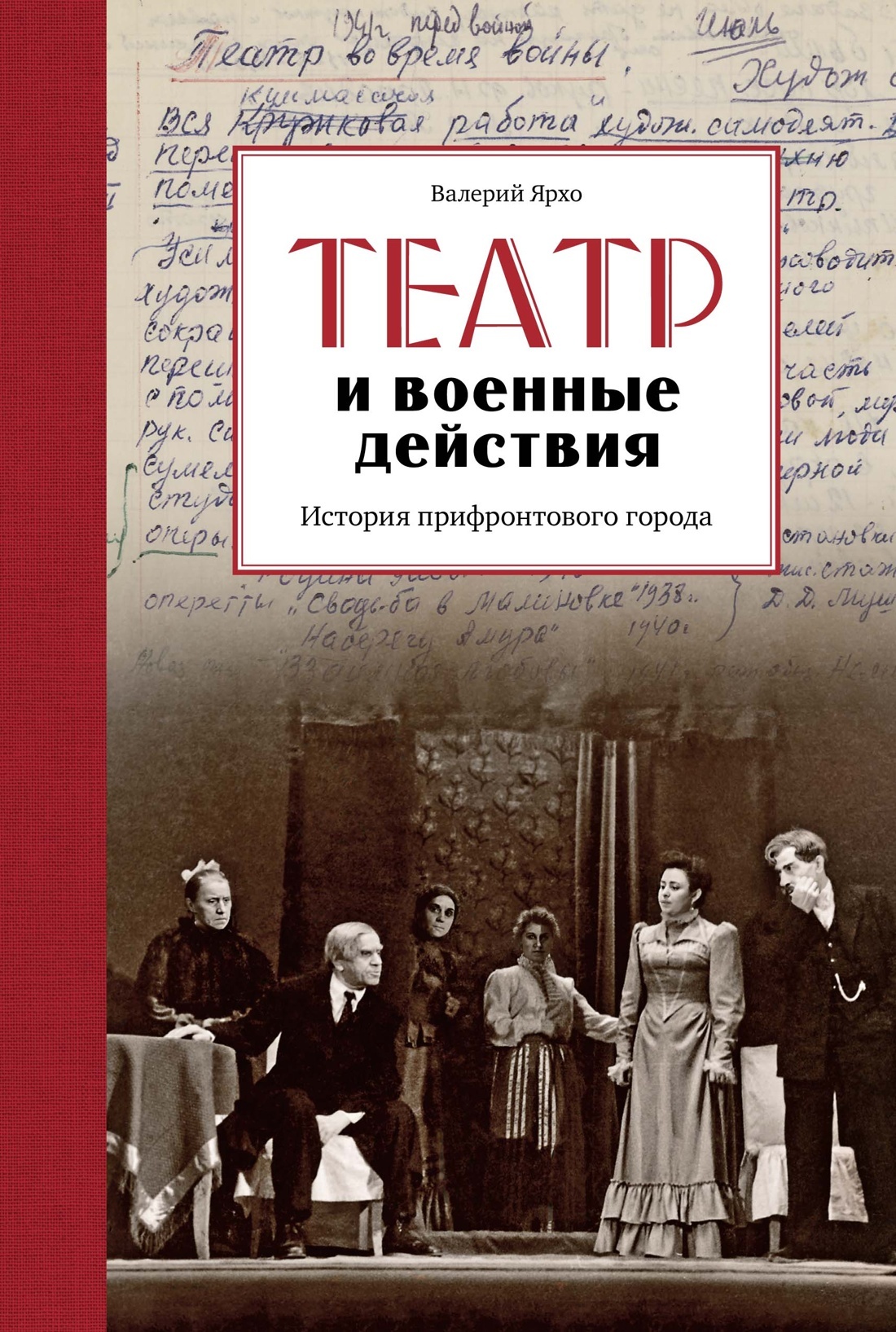

Театр и военные действия. История прифронтового города - Валерий Альбертович Ярхо Страница 10

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Документальные книги / Биографии и Мемуары

- Автор: Валерий Альбертович Ярхо

- Страниц: 12

- Добавлено: 2025-08-27 02:02:25

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Театр и военные действия. История прифронтового города - Валерий Альбертович Ярхо краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Театр и военные действия. История прифронтового города - Валерий Альбертович Ярхо» бесплатно полную версию:Невероятная история города Коломны во время Второй мировой войны. Спектакли и кино на фоне разведданных, боев и боевых вылетов. Жизнь города не останавливается, несмотря на близость фронта и частичную эвакуацию, и она увлекательно описана с привлечением большого числа подлинных документов: статей из газет того времени, политдонесений, писем и воспоминаний непосредственных участников. В основе книги – мемуары, записки и альбом с фотографиями актера коломенской самодеятельности Василия Немова. Частная история человека оказывается историей ХХ века – Немов был свидетелем революции 1917 года, прошел Первую мировую войну и буквально спас Коломенский театр, а в чем-то и жителей города, поднимая их дух спектаклями и кинофильмами. Жизнь одного подмосковного города во время войны показывает жизнь обычных людей вне сражений на фоне героических событий.

Театр и военные действия. История прифронтового города - Валерий Альбертович Ярхо читать онлайн бесплатно

На исходе декабря группа работников ДК, прихватив топоры и двуручную пилу, в санях, запряженных лошадками, поехала в лес, верст за 15 от города. Там выбрали и срубили большую ель – метров 10 высотой – и еще две елки поменьше. С этими трофеями поспешили вернуться в город.

Тем временем, пока из лесу везли елки, в самом Дворце культуры кипела работа по изготовлению игрушек. Как уже говорилось, после возвращения праздника к жизни в СССР наблюдался дефицит елочных украшений, а потому работники ДК под руководством А. С. Брызгалова сами изготовляли красную звезду, гирлянды, хлопушки и прочие яркие цветные предметы, которыми, как люди помнили по старопрежним временам, полагалось украшать елочные ветви.

Распорядителем подготовки к празднику и постановщиком новогодних представлений выступал Василий Васильевич Немов – режиссер и актер любительского театра. Он лично устанавливал и наряжал елку. Сам развешивал украшения и при помощи библиотекаря Норваткиной на верхушке ели укреплял самодельную красную звезду.

Это огромное волшебное новогоднее дерево, словно бы перенесенное Немовым и его помощниками из некоей сказки в советскую реальность, производило неизгладимое впечатление не только на детишек, но и на взрослых, как известно нам из записок Василия Немова.

Устройство новогодних праздников полагалось Немову, так сказать, «по должности», но Василию Васильевичу самому нравилась та атмосфера, которая возникала в предпраздничные новогодние дни, та радость взрослых и детей, которым он дарил праздник, чувствуя себя немножечко волшебником.

Часть 2

Звезда несбывшихся надежд

Положительные тенденции

Про то, как во Дворце культуры готовились встретить новый, 1941 год, как прошли детские праздники и балы молодежи, в той части записок, которые дошли до наших дней, не сообщается ровным счетом ничего. Но особой беды в том нет, потому что реконструировать события последнего этапа эпохи, известной нескольким поколениям советских людей под названием «предвоенное время», вполне можно, опираясь на другие источники. Остались подшивки газет, мемуары, опубликованы дневники и сборники писем. Несмотря на то, что эти свидетельства оставлены совершенно разными людьми, по прочтении их понимаешь нечто общее – наступающий 1941 год в СССР встречали весело, надеясь на то, что он будет еще лучше минувшего. Причин для такого оптимизма хватало с избытком.

Летом 1940 года эксперимент с «непрерывкой» в СССР был официально завершен, и с 26 июня страна вернулась к традиционному календарю с шестидневной рабочей неделей и одним общим для всех выходным днем.

В ночь с 31 декабря 1940 года на 1 января 1941 года советским людям было что поставить на праздничный стол. За год до «возвращения Нового года» – с 1 января 1935 года – после повышения цен, приблизившихся к так называемым «коммерческим», в стране отменили карточную систему распределения товаров. Набирало обороты производство отечественного пищепрома, народный комиссар которого, Анастас Иванович Микоян, в ходе деловой поездки по США в 1936 году закупил 17 крупных мясных комбинатов, 8 беконных фабрик, 10 сахарных заводов, 41 консервный завод, 9 кондитерских фабрик, 33 молочных завода, 11 маргариновых заводов, 178 хлебозаводов, 22 чайные фабрики. Для модернизации старых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции приобрели новейшее оборудование и технологии.

На прилавках советских магазинов, торговавших съестными припасами, появились невиданные прежде «американские» продукты: вареная колбаса «мартаделла», названная в СССР «любительской», консервированный зеленый горошек, фруктовые соки, сосиски и сардельки… Новенькие хлебозаводы стали выпекать вкуснейшие «нарезные» батоны белого хлеба. Советские диетологи разработали так называемую «докторскую» колбасу… Много, много еще чего вкусного и вкусненького в короткие сроки, прямо-таки «из неоткуда» взялось, сразу став символами наступления «совсем новых времен».

Среди прочей съестной невидали настоящий фурор произвело американское мороженое «эскимо-пай» – эскимосский пирог. Насаженные на палочку глазированные шоколадом батончики сливочного мороженого в 1921 году запатентовали Кристиан Кейт Нельсон и Рассел С. Стовер. Технология производства была закуплена. Во время визита Микояна в Штатах закупили и дозировочные машинки, которые «делали эскимо» прямо на точке продажи[38]. По популярности «эскимосское мороженое» очень быстро сравнялось с другим «американцем» – мороженым сорта «пломбир», которое по американской технологии вырабатывалось промышленным способом в Москве, Харькове, Ленинграде и Киеве на хладокомбинатах, оснащенных закупленным в США оборудованием.

На улицах городов «пломбир» продавали из больших коробов на колесах. Металлические колбы с «пломбиром» внутри короба заваливали колотым льдом, поэтому в летнюю жару мороженое не таяло. Порция приготовлялась вручную, при помощи особого дозатора круглой формы, оснащенного поршнем. На дно дозатора клалась круглая вафля, обычной ложкой продавец брал «пломбир» из колбы, наполнял им дозатор[39], с помощью поршня выдавливал «шайбу» пломбира, сверху прилеплял другую вафлю и вручал покупателю. Вафли были нужны, чтобы не пачкать пальцы пломбиром. Их съедали вместе с мороженым, не оставляя никакого мусора. Характерной и неповторимой особенностью каждой порции было то, что на вафельках при запекании оттискивали имена – Таня, Петя, Клава, Соня, Вася и так далее. Возник даже такой обряд уличного гадания – если имя на вафельках «кругляша» совпадало с именем покупателя, то это считалось «к удаче».

По всей стране открывались «Гастрономы» – невиданные прежде магазины торговли продовольствием. Среди изобилия витрин – рыбной и мясной гастрономии, сыров, вин и прочего – особое внимание привлекали кондитерские отделы, а в них более всего поражали шоколадные конфеты. Они были разных сортов. Завернутые в красивые бумажки с картинками и узорами, которые тотчас стали собирать, как прежде марки. Конфеты продавали на развес свободно, без всяких там талонов, купонов и карточек, «только за одни деньги» и в неограниченном количестве. Цена шоколада, правда, «кусалась», но он был. Его видели впервые «после НЭПа».

Ну, очереди, конечно, появились. Цены подскочили. Временами пропадало из продажи то одно, то другое. Это объясняли скупкой для перепродажи[40], и власти ограничивали норму «выдачи в одни руки». Чтобы «добыть больше», в очередь ставили детей. Ограничений по возрасту для стояния в очередях не было – дети тоже считались «руками».

Однако ж, несмотря на все издержки, все-таки казалось, что стало лучше. В сравнении с недавними «голодными годами» так вообще замечательно. Тем более, что одной только государственной торговлей дело не ограничивалось.

Городские базары, называемые «колхозными рынками», радовали изобилием. Этот феномен, которым так любят козырять приверженцы советского строя, объяснялся очень просто. В колхозах денег не платили, с колхозниками рассчитывались «натурой» – сельхозпродуктами, доля которых определялась по количеству начисленных «трудодней». Налоги же с сельских жителей взимались наличными деньгами, за неуплату вовремя строго наказывали. Вот и несли селяне на городской базар все, что только производило свое хозяйство.

Несмотря на то что цены рынка были в два-три раза выше, чем в государственной и кооперативной торговле, мясо, птицу, рыбу и овощи горожане предпочитали покупать именно на рынках. Там товар был свежее и качественнее. Имелся выбор и можно было поторговаться, попробовать сбавить цену.

Каждое утро – очень рано, первыми поездами – из деревень в города приезжали крестьяне с бидонами и корзинами[41]. Они обходили дома и дворы, предлагая на продажу молоко, сметану, творог. По договоренности те же торговцы привозили и яйца, зелень, сезонные ягоды. Несмотря на разнообразие привозимых «деревенских» товаров, этих торговцев привычно называли «молочниками». Молоко и его производные были главным товаром, которым торговали круглый год.

Государственная торговля в категориях «качество», «цена», «свежесть» конкурировать с ними не могла. Да и не собиралась. Этот крестьянский «пригородный» промысел являлся частью многолетнего уклада жизни, казавшегося совершенно естественным. У многих городских семей особенные отношения с сельскими поставщиками завязывались на протяжении поколений. Нередко у «своих» селян горожане на лето снимали часть дома, «выезжая на дачу». Это было

Жалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.