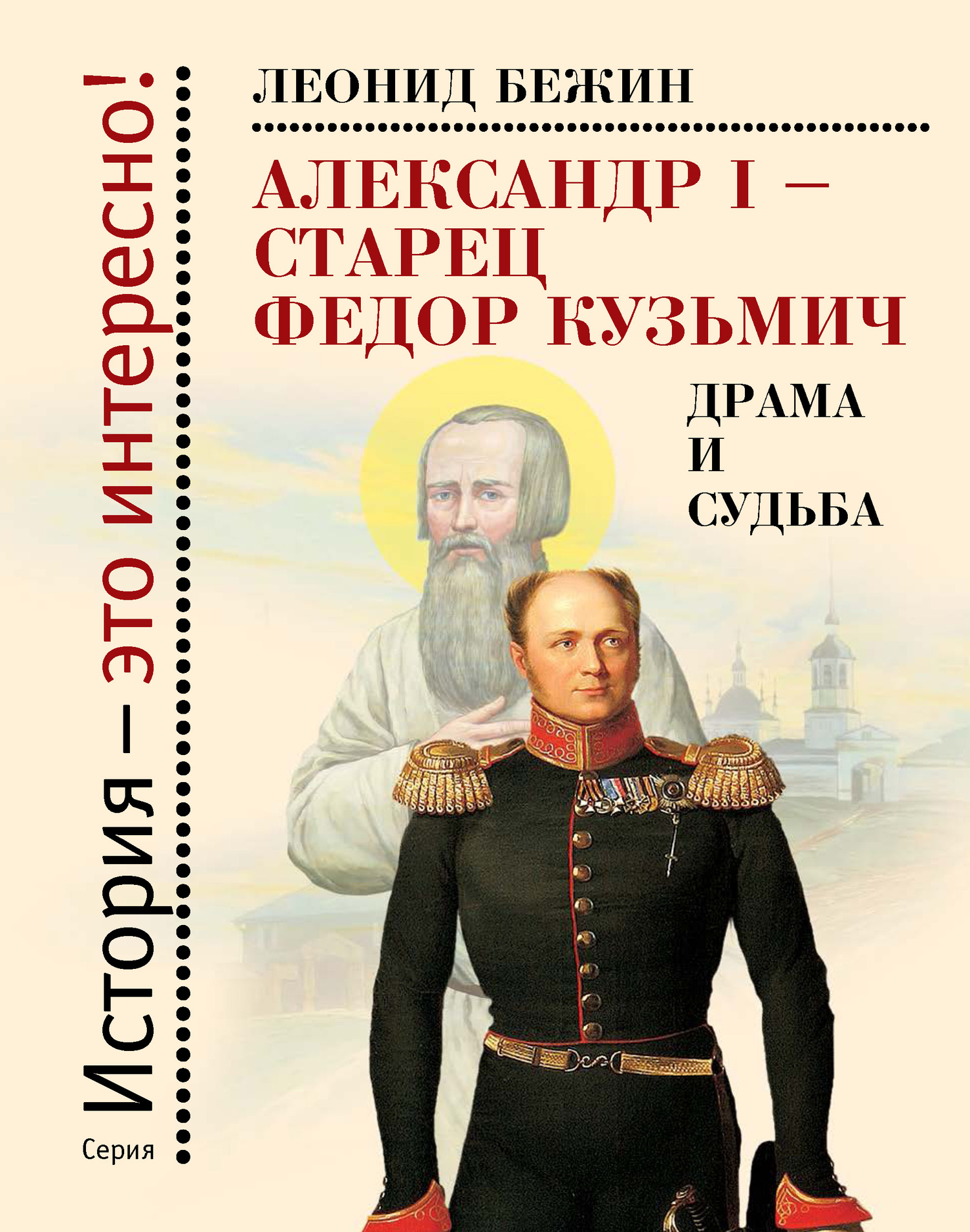

Александр I – старец Федор Кузьмич: Драма и судьба. Записки сентиментального созерцателя - Леонид Евгеньевич Бежин Страница 15

- Доступен ознакомительный фрагмент

- Категория: Приключения / Исторические приключения

- Автор: Леонид Евгеньевич Бежин

- Страниц: 15

- Добавлено: 2025-08-28 14:07:32

- Купить книгу

Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних просмотр данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕН! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту pbn.book@yandex.ru для удаления материала

Александр I – старец Федор Кузьмич: Драма и судьба. Записки сентиментального созерцателя - Леонид Евгеньевич Бежин краткое содержание

Прочтите описание перед тем, как прочитать онлайн книгу «Александр I – старец Федор Кузьмич: Драма и судьба. Записки сентиментального созерцателя - Леонид Евгеньевич Бежин» бесплатно полную версию:В этой книге автор пытается разгадать одну из самых таинственных, влекущих и завораживающих загадок русской истории – загадку смерти императора Александра I.

Александр I – старец Федор Кузьмич: Драма и судьба. Записки сентиментального созерцателя - Леонид Евгеньевич Бежин читать онлайн бесплатно

Вот авторам сборника и открылось в Пушкине, высветилось вдруг потаенное, невыговоренное, зашифрованное.

Чудный сон мне Бог послал —

С длинной белой бородою

В белой ризе предо мною

Старец некий предстоял

И меня благословлял.

Сны, вообще-то говоря, быстро тускнеют и забываются, но этот – особый, «чудный», не сон, а видение во сне – кого? По предположению одного из авторов сборника, преподобного Серафима Саровского, с которым поэт встречался в 1830 году, после чего – в 1835-м – он и явился ему во сне незадолго до смерти и благословил – на крестный путь…

Видоизмененным Пушкин включил этот отрывок в стихотворение «Родрик» и таким образом спрятал, зашифровал его истинный источник. Есть и еще один способ шифровки – даты, встречающиеся в дневниках, записках, пометках на полях рукописей, поставленные под только что написанным или переписанным набело стихотворением. Они соотнесены с православными праздниками, посвященными тому или иному святому, или особенно значительными событиями в жизни поэта, и всякий раз это не случайно, далеко не случайно…

То же самое и рисунки к стихам, таинственные графические и смысловые обертоны, проступающие водяные знаки, казалось бы, давно знакомых строк…

Серафим Саровский, поминаемые церковью святые, в том числе и преподобный Савва Сторожевский – вот круг мистических переживаний Пушкина, в центре же этого круга – царь, сменивший «златый венец» на «клобук».

В трагедии «Борис Годунов» Пимен говорит Гришке Отрепьеву:

…Подумай, сын, ты о царях великих.

Кто выше их? Единый Бог. Кто смеет

Противу их? Никто. А что же? Часто

Златый венец тяжел им становился;

Они его меняли на клобук…

Таким образом, Пушкин близок к разгадке настолько, что не различишь: он ли ищет ее или она его ищет, кружит над ним, высматривает.

Во-первых, слухи – им можно не верить, с пренебрежением отмахиваться, пока они не превратились в молву, а молва в России – тем более молва народная – мистична… Молва вокруг имени Феодора Козьмича возникает, ширится, множится, дробится, прячется по углам, журчит ручейками и вновь сливается в единый многоводный поток. Во-вторых, сам Пушкин пытливо ищет встреч со свидетелями александровской эпохи, приближенными ко двору, к царю, подолгу беседует с ними, подробно расспрашивает, жалеет о сожженных Николаем записках Елизаветы Алексеевны, словом, ведет себя как историограф, унаследовавший это звание от Карамзина. В-третьих (хотя это, может, самое главное), Пушкин мистически вчитывается в судьбу Александра, сближенную с его собственной судьбой.

Как мы уже отмечали, в своей поздней лирике он постоянно проигрывает, опробывает на себе уход Александра. Уход – как побег:

На свете счастья нет, но есть покой и воля.

Давно завидная мечтается мне доля —

Давно, усталый раб, замыслил я побег

В обитель дальную трудов и чистых нег.

Разве не угадывается «самоотреченный» Александр в герое пушкинской поэмы «Анджело», «предобром старом Дуке»:

…докучного вниманья избегая,

С народом не простясь, incognito, один

Пустился странствовать, как древний паладин.

Пушкин говорил Нащокину: «Наши критики не обратили внимания на эту пиесу и думают, что это одно из слабых моих сочинений, тогда как ничего лучше я не писал». Вряд ли собеседник его до конца понял, распознал глубинный смысл сказанного. Наверняка подумал, что для любого автора его последнее произведение всегда самое лучшее. Да и обращается-то Пушкин не столько к Нащокину, сколько к самому себе, своим потаенным мыслям, тому, что он о себе знает: «…ничего лучше я не писал». В самом деле, Пушкин не столько показывает, раскрывает в повести привычное для XIX века борение страстей, сколько обнажает психологический конфликт, своей заостренностью, взвихренностью, взвинченностью, предсказывающей Достоевского. Собственно, Анджело – это подлинный герой Достоевского, так же как и Клавдио, и Изабела. Анджело, влюбившись в монахиню – сестру, пришедшую просить за брата, настойчиво домогается ее любви, требует, чтобы она ему отдалась. Клавдио, страшась смерти, готов толкнуть сестру на этот гибельный шаг. Достоевский!

Но Пушкин знает о себе и другое: повесть лучше, в смысле – чище, совестливее; повесть «Анджело» – искупление его вины перед Александром, на которого он писал желчные и едкие эпиграммы, а теперь покаялся…

Покаялся хотя бы тем, что назвал Дука (Александра) предобрым. Хорошо известно, что каждое слово у Пушкина предельно значимо, строго выверено по смыслу, и это слово выбрано не случайно. Оно прямо отсылает нас к лексике православного обихода, где Иисус именуется пречудным, пресильным, прелюбимым; Богородица – пренепорочной, пречистой, превосходящей всех своей чистотой, а святые – преподобными. Александра во времена его царствования называли добрым, кротким, преисполненным любви и сострадания, это свидетельствуют многие источники, записки и воспоминания современников, но Пушкин называет его предобрым и, таким образом, придает религиозный статус его новому состоянию (после царствования), ставит свершения Александра выше обычных земных свершений, возводит его в чин святости.

Самое поразительное в повести «Анджело» – это намек на то, что вместо Александра в гроб был положен другой. Этот другой появляется в короткой и этим как бы выделенной пятой главе третьей части:

Замыслив новую затею, Дук представил

Начальнику тюрьмы свой перстень и печать

И казнь остановил, а к Анджело отправил

Другую голову, велев обрить и снять

Ее с широких плеч разбойника морского,

Горячкой в ту же ночь умершего в тюрьме…

Поистине эта сцена заставляет невольно вздрогнуть, словно проступившая сквозь слой краски древняя тайнопись, словно библейское «мене, текел, упарсин» на пиру Валтасара. Нет,

Конец ознакомительного фрагмента

Купить полную версию книгиЖалоба

Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.